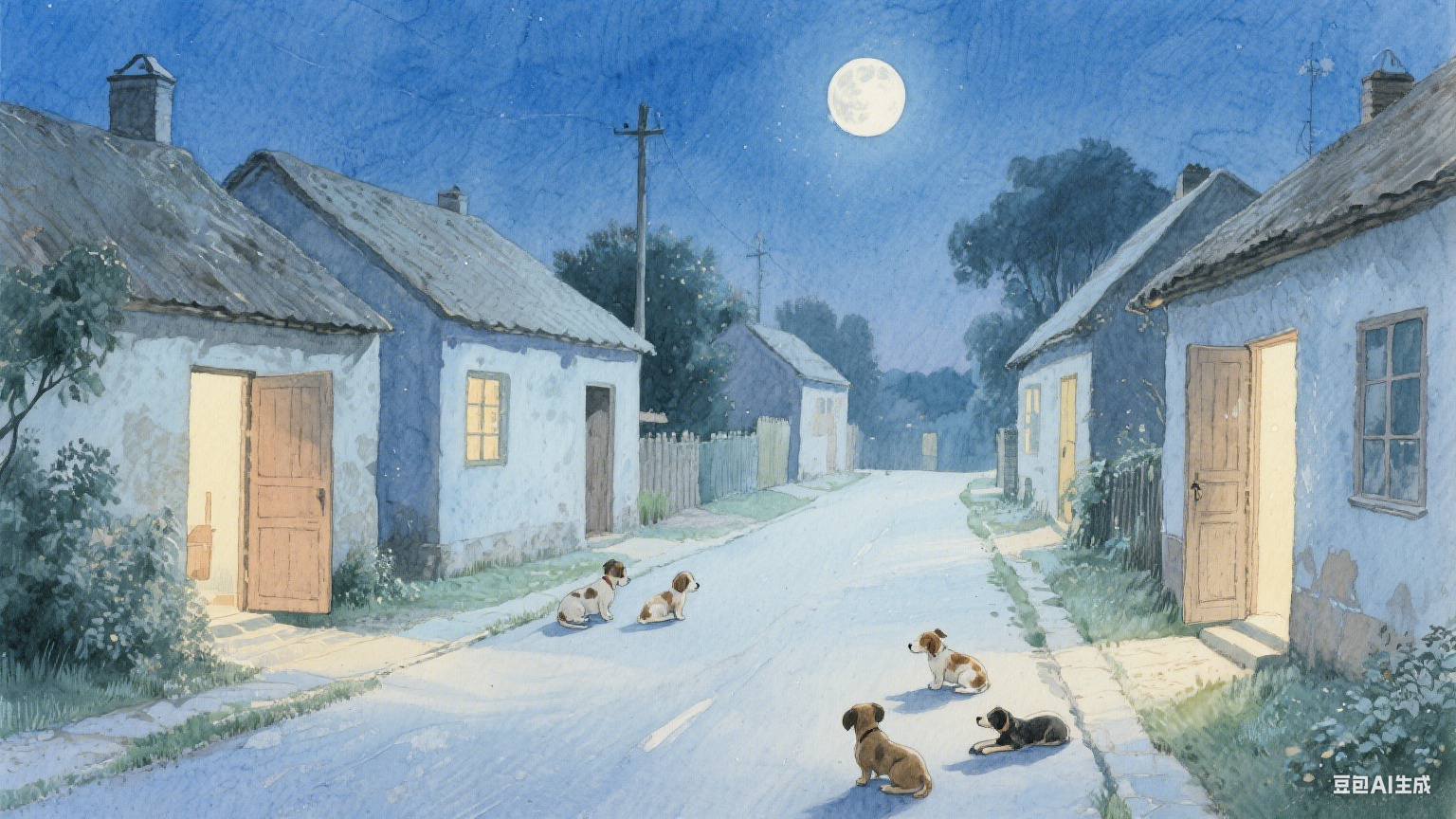

夏夜的风带着稻花香钻进窗棂时,王大爷总爱把堂屋的木门往两边推到底。昏黄的灯泡在门楣上轻轻摇晃,把他坐在竹椅上摇蒲扇的影子,拉得老长老长铺在青石板路上。对门李家的大黄狗趴在门槛上打盹,尾巴尖偶尔扫过地面的落叶,整个村子的夜晚都浸在这种慢悠悠的安稳里。

这样的光景,在城里长大的年轻人看来或许有些不可思议。毕竟在钢筋水泥的丛林里,防盗门要反锁三道,猫眼要反复确认来人,深夜归家的脚步声总带着几分警惕。但在豫东平原的这个小村庄,“夜不闭户” 从来不是传说,而是祖祖辈辈传下来的生活常态。

王大爷常说,上世纪七十年代村里没通电的时候,家家户户更简单。那时的木门是两扇对开的木板,晚上睡觉前象征性地搭个门闩,谁家要是晚归,轻轻一推就能进门。夏收时节抢收麦子,男人都在地里忙到后半夜,女人们在家把晒好的麦粒装袋,就那么敞着门去邻居家借个簸箕,回来时麦粒一粒不少。有次邻居家的娃半夜发烧,隔着墙头喊一声,全村的赤脚医生三分钟就背着药箱跑来了,连门都没敲直接冲进屋里。

这种不设防的信任,藏在村庄的每一个细节里。张婶家的菜园子挨着路边,茄子辣椒挂满枝头,篱笆门永远是虚掩的。路过的乡亲摘两个茄子炒着吃,根本不用打招呼,下次自家黄瓜熟了,准会多摘几根送过去。秋收后的场院里,金灿灿的玉米堆成小山,晚上就用塑料布简单盖着,连个看守的人都没有。村里的老人说,不是不怕丢东西,是祖祖辈辈都知道,乡里乡亲的,谁会干那亏心事?

记忆里最温暖的,是冬夜的串门时光。天擦黑时,谁家炉子上炖着的羊肉汤冒了热气,女主人就会站在门口朝着胡同喊一嗓子:“炖了羊肉,快来喝汤!” 话音刚落,各家的木门就吱呀作响,带着棉帽的大人孩子陆续涌进来。矮桌摆在堂屋中央,搪瓷碗里盛着奶白的肉汤,就着刚出锅的馍馍,热气腾腾的雾气里全是欢声笑语。喝到尽兴处,男人们划拳的吆喝声能传到村头,女人们纳着鞋底拉家常,孩子们在人缝里追逐打闹,谁也不担心家里没人看门。

这种敞亮的日子,也曾受过考验。前几年村里通了水泥路,来了几个收粮食的外地贩子。有人提醒王大爷把家里的农机具收进屋里,免得被人顺手牵羊。王大爷却摆摆手,照样把脱粒机放在院子里。结果那几个贩子在村里住了三天,临走时反而给各家各户送了些糖果,说从没见过这么让人踏实的村子。原来他们晚上住在村委会的空房里,半夜起夜时发现,全村只有村委会的门是锁着的,其他人家都敞着门,月光从门缝里漏出来,像铺了一地的碎银。

村里的年轻人大多外出打工,但每次回来,总会被这种氛围重新包裹。在外做电商的小林去年冬天回家,凌晨两点才到村口。他本想给父母打电话开门,却发现院门锁只是挂着没锁死。推开门时,客厅的灯突然亮了,母亲披着棉袄从里屋出来:“就知道你今晚该到了,炕早给你烧好了。” 原来母亲每天晚上都把院门虚掩着,客厅留着一盏小夜灯,就怕儿子半夜回来进不了门。

这种刻在骨子里的信任,也在悄悄发生着变化。随着乡村振兴的推进,村里修了文化广场,安了太阳能路灯,监控摄像头也在主要路口立了起来。有人担心这会打破老辈传下的规矩,王大爷却不这么看。他指着村口的摄像头说:“这东西是防外贼的,咱村里人的心还是热乎的。你看张三家盖新房,建筑材料堆在路边,不照样没人偷?李四家的果园熟了,不还是谁路过都能摘两个尝尝?”

去年秋天,邻村发生过一件暖心事。收玉米的拖拉机夜里停在路边,油箱被人拧开了盖子。正当车主懊恼时,却发现油箱里不仅没少油,还被加满了,旁边压着张纸条:“昨晚借了点油应急,这是还的。” 后来才知道是邻村的小伙子半夜浇地没油了,情急之下借了点,凌晨特意买了油还回来。这事在周边村子传了好久,老人们都说,这就是 “夜不闭户” 的底气 —— 不是没有需要,而是懂得分寸;不是没有防备,而是相信人心。

在这个村庄,钥匙似乎是最不重要的东西。孩子们放学后脖子上挂着的钥匙,大多时候只是个装饰。谁家父母没回来,孩子直接去邻居家吃饭写作业;谁出门办事忘了带钥匙,翻墙进院或者找邻居借梯子,都是再平常不过的事。有次暴雨冲坏了电线杆,全村停电三天,晚上各家各户点起蜡烛,门依然敞开着。烛光从门缝里流出来,在雨夜里连成一片温暖的光河,仿佛在告诉每个晚归的人:这里永远有盏灯为你亮着。

城里来的支教老师刚开始很不习惯。她第一次住在村委会的宿舍时,晚上把门锁得严严实实,结果第二天一早发现,窗台上多了一篮子新鲜蔬菜,是村民们凌晨送来的。村支书笑着解释:“大家看你屋里灯亮到半夜,知道你备课辛苦,自家种的菜不值钱,给你补补身子。” 后来这位老师也养成了敞门睡觉的习惯,她说在村里的夜晚,能听到最清晰的虫鸣,能闻到最干净的草木香,这种踏实感是任何防盗门都给不了的。

当然,这种不设防的生活,也藏着老一辈的智慧。王大爷的堂屋门虽然敞着,但贵重物品都收在里屋的柜子里;张婶的菜园子虽然不设防,但大家都默契地只摘当天够吃的量;场院里的粮食虽然露天堆放,但村里的巡逻队每晚都会绕着村子转两圈。就像老人们常说的:“人心是块田,你种啥收啥。你对人敞着心,人家自然对你实诚。”

如今村里的年轻人越来越少,但 “夜不闭户” 的传统却被很好地保留下来。春节时在外打工的人都回来了,家家户户的门敞得更开了。男人们聚在堂屋打牌,女人们在厨房忙碌,孩子们拿着压岁钱买的鞭炮在胡同里奔跑。深夜的村子,依然能看到敞开的门户里透出的灯光,听到隐约传来的笑声和电视声。这时候你会明白,所谓的 “夜不闭户”,从来不是简单的门户敞开,而是人心与人心之间没有隔阂的信任。

秋末的夜晚开始有了凉意,王大爷依然保持着敞门的习惯,只是会在临睡前往门口加件厚棉衣。路过的晚归人看到亮着的灯光,偶尔会探头问一句:“大爷还没睡啊?” 他总会笑着摆摆手:“等着风把明天的好消息捎来呢。” 门楣上的灯泡依然在摇晃,把温暖的光洒向整个村庄,仿佛在说:这里的夜晚,永远为善良和信任敞开着怀抱。

这种朴素的安全感,像村头的老槐树一样深深扎根在土地里。它告诉我们,当信任成为日常,当善意相互传递,“夜不闭户” 就不再是遥不可及的理想,而是触手可及的生活。就像这个村庄的每个夜晚,门都敞着,心也敞着,在岁月的长河里,静静流淌着最本真的温暖。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。