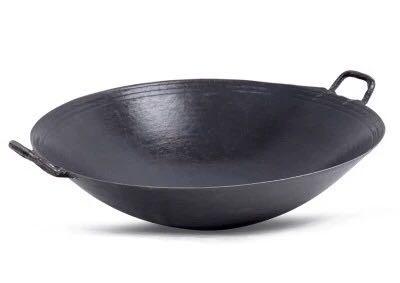

清晨的厨房飘着煎蛋香气,母亲握着那只用了十年的铁锅翻转手腕。锅沿弧度恰好贴合掌心发力的角度,手柄末端微微外翘的弧度,是无数次清洗时自然形成的包浆。这只没有任何 logo 的铁锅,比任何设计奖项都更懂生活 —— 工业设计从不是展厅里冰冷的展品,而是藏在衣食住行里的温柔对话。

老裁缝的工作台前,那台蝴蝶牌缝纫机的踏板总带着恰到好处的阻尼感。脚掌落下时能听见细微的金属咬合声,像老式座钟的齿轮在诉说时光。设计师当年在车间蹲守三个月,记录了上百位裁缝的踩踏习惯,才将踏板行程定在 17 厘米。后来流水线批量生产的新机总缺了点什么,直到某天发现,是少了老师傅们用脚底板磨出的那层温润包浆。

医院走廊里的婴儿恒温箱总带着浅黄柔光。上世纪九十年代,设计师在儿科病房观察了整整半年,发现新生儿在冷白光下更容易哭闹。他们尝试了 23 种色温,最终选定 4000K 的暖黄光源 —— 这个数值接近母亲怀抱的温度,后来成为全球医疗设备的通用标准。现在每次路过儿科病房,总能看见护士轻轻旋转旋钮,将箱温调到 36.5℃,那是设计师用无数个夜晚校准的人体黄金温度。

地铁站的扶手总比标准高度低 5 厘米。当年设计团队蹲点记录了三万次乘客抓握动作,发现多数人习惯自然下垂的手腕角度。这个不起眼的改动,让匆忙赶车的人少了些踉跄,让拎着重物的上班族多了份安稳。暴雨天里,那些紧紧攥住湿漉漉扶手的手掌,或许从未想过这道弧线里藏着的细心。

老座钟的摆锤总在整点前慢半拍。钟表匠的孙子偶然发现,祖父当年特意调整了齿轮咬合的间隙,让报时声比实际时间晚三秒。”给匆忙的人留点缓冲”,这句写在设计图纸背面的话,让每个听见钟声的人都多了片刻喘息。现在那座钟摆在博物馆里,仍有参观者对着慢三秒的指针微笑,仿佛看见时光在齿轮间温柔地打了个折。

街角的邮筒倾斜了七度。当年安装工人发现,老年人投递信件时总需要费力弯腰。这个违反安装规范的倾斜角度,让无数双布满皱纹的手能轻松地把思念投进邮筒。雪天里,裹着厚围巾的老人扶着邮筒盖,金属表面的温度透过手套传来,像握着某个未曾谋面的人递来的暖手宝。

工业设计最动人的模样,从来不是冰冷的参数与线条。它是母亲翻炒时锅柄的弧度,是裁缝踩下踏板的阻尼,是婴儿恒温箱里的暖黄,是地铁站扶手上的温度。那些藏在器物褶皱里的温柔,让每一次触碰都成了无声的对话,让冰冷的工业制品有了心跳的温度。当我们在某个瞬间与这些设计不期而遇,或许会突然明白:最好的设计,从来都懂得如何悄悄温暖生活。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。