十七岁的夏天总带着黏腻的湿热,我对着镜子数第 13 颗冒出的痘痘时,后桌男生突然凑过来:“你额头能反光了。” 这句话像颗生锈的图钉,狠狠摁进我整个青春期的记忆里。那时的我还不懂,这场与皮肤的拉锯战,竟会持续整整五年。

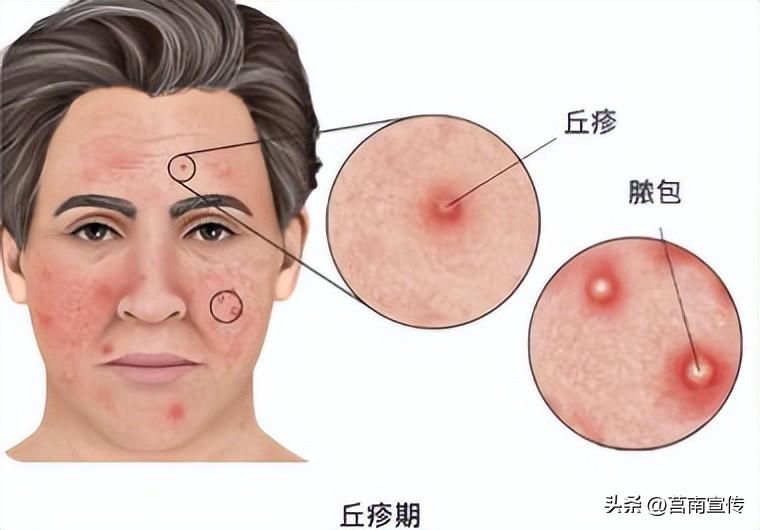

第一次发现脸颊冒出小红点是在初二开学,起初以为是换季过敏,母亲往我书包里塞了支红霉素软膏,说抹几天就好。可那些小红点像雨后春笋般接连破土,先是额头,再是下巴,最后连耳垂上都鼓起小小的脓疱。我开始躲着同学聚餐,拒绝班级合影,甚至在体育课上故意站到队伍最后一排 —— 怕阳光把脸上的凹凸不平照得太清晰。

真正的恐慌始于高一的文艺汇演。我被选去跳群舞,演出服是露脖颈的亮片短裙。后台化妆时,化妆师用遮瑕膏在我脸颊打了三层,仍遮不住那些此起彼伏的红肿。“别老用手摸,会留疤的。” 她一边用粉扑拍打我的脸,一边叹气。那天在舞台聚光灯下,我总觉得台下所有人的目光都黏在我脸上,跳错三个动作还踩掉了同伴的鞋跟。

后来我成了校医室的常客。校医翻着药典说可能是内分泌失调,开了维生素 B6 和四环素。白色药片吞下去的第一个月,痘痘确实消了些,但嘴角开始脱皮,阳光下张嘴笑时会扯出细密的血痕。更糟的是停药后,那些被压制的痘痘卷土重来,比之前更嚣张,连太阳穴都未能幸免。

母亲开始四处打听偏方。她听信邻居说马齿苋煮水洗脸有效,便每天天不亮去菜市场抢购带着露水的鲜菜;又听说薏米粥能祛湿,家里的电饭煲连续三个月都飘着薏米的清香。我捧着滚烫的粥碗,看她蹲在洗手间搓洗那条沾着绿色汁液的毛巾,心里又暖又涩。可这些努力像投入湖面的石子,只泛起一点涟漪便没了踪迹。

高二下学期,同桌的姐姐在美容院工作,推荐我用果酸焕肤。第一次躺在美容床上时,我紧张得攥紧了床单。冰凉的凝胶抹在脸上,酸液滴落时带来轻微的刺痛,护士说这是在 “剥落老废角质”。疗程过半,脸上确实光滑了些,但新生的皮肤薄得像蝉翼,稍微晒到太阳就发红发烫。有次体育课跑八百米,汗水浸过脸颊,疼得我边跑边掉眼泪。

真正的转折点发生在高三寒假。我在图书馆查资料时,偶然翻到一本皮肤医学科普书。书里说,痤疮的成因复杂,与皮脂分泌、毛囊角化、细菌感染都有关系,盲目用药或频繁去角质反而会加重皮肤屏障损伤。那天回家的路上,雪粒子打在脸上,我突然想通了 —— 或许对抗痘痘的关键,不是消灭它们,而是学会与它们共处。

我开始调整作息,不再熬夜刷题,睡前会用温水简单洗脸,不再涂抹层层叠叠的护肤品。母亲惊讶地发现,我不再拒绝她做的红烧肉,甚至主动要求每周吃两次深海鱼。“书上说 Omega-3 能抗炎。” 我举着那本被翻得卷边的书给她看,她笑着揉了揉我的头发,眼里的焦虑淡了许多。

高考结束那个夏天,我去医院挂了皮肤科专家号。医生仔细检查后,开了外用的维 A 酸乳膏和温和的洁面泡沫,叮嘱我少喝奶茶少吃甜食,保持心情放松。起初药膏抹在脸上有点脱皮,我按医生说的搭配了保湿乳液,坚持了一个月,那些顽固的痘痘竟真的慢慢瘪了下去。

大学报到那天,我站在宿舍镜子前,看着脸上仅存的几个浅淡痘印,第一次敢不化底妆就出门。室友惊讶地说:“你皮肤真好啊。” 我笑着没说话,指尖轻轻拂过脸颊 —— 那里曾留下无数场 “战役” 的痕迹,如今却变得柔软而平整。

现在偶尔熬夜赶论文,下巴还是会冒出一两颗痘痘。但我不再像从前那样焦虑,只是默默涂上药膏,第二天照样带着它们去上课、泡图书馆。那些与痘痘周旋的日子教会我,皮肤的状态就像生活的晴雨表,与其急着掩盖瑕疵,不如耐心调理内在。就像此刻窗外的月光,柔和地洒在书桌上,也照亮了镜子里那个坦然的自己。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。