春天刚冒头的时候,楼下的樱花树总像突然泼了桶淡粉色颜料。我盯着那些簌簌飘落的花瓣发呆,旁边的小林已经掏出第三包纸巾,鼻子揉得通红像只受惊的兔子。“你闻这空气,” 他吸溜着鼻子说,“全是看不见的小刀子。”

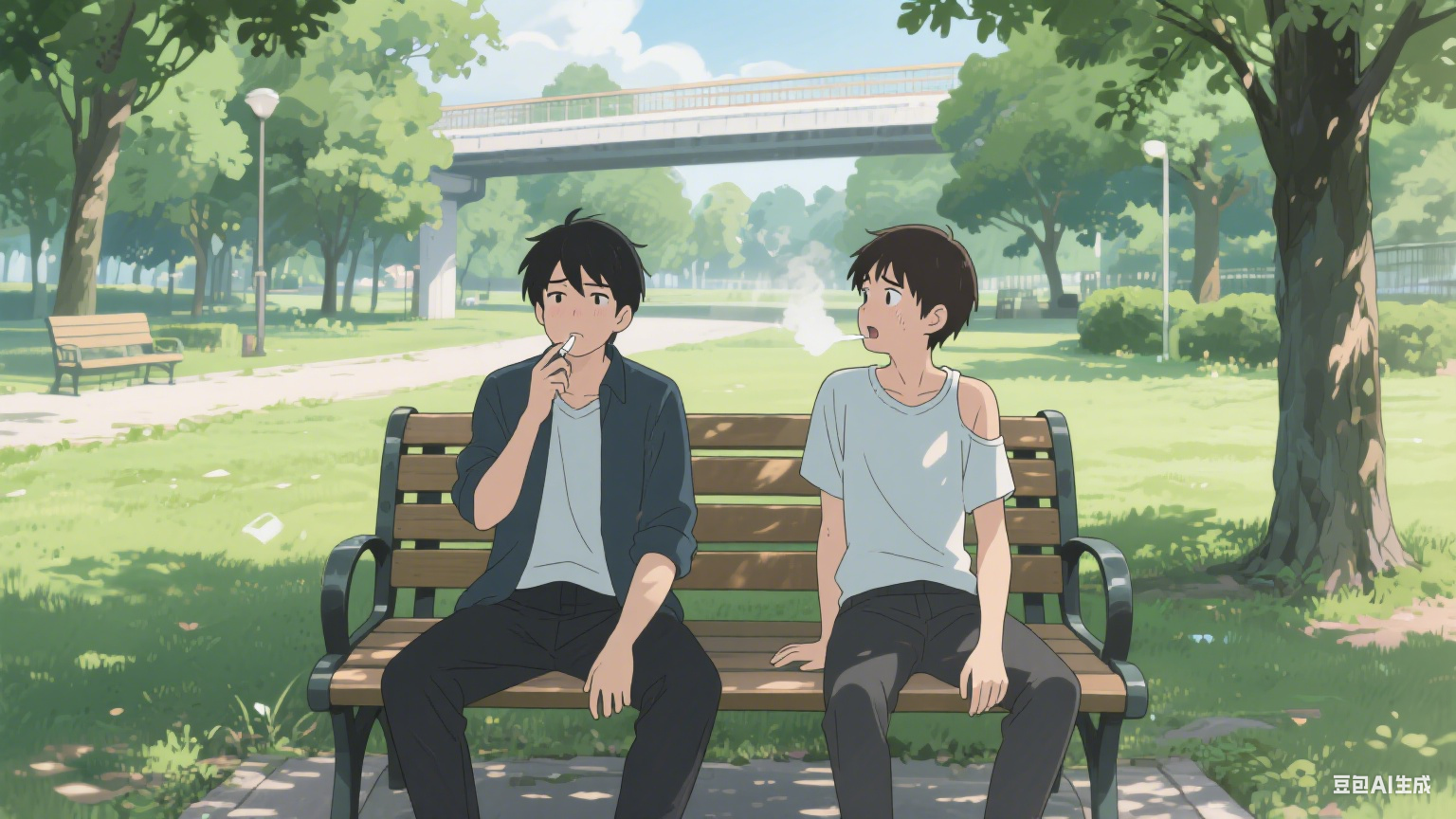

我们俩坐在公园长椅上,他每隔三十秒就得猛吸一口气,肩膀跟着抽一下。上周他还在朋友圈晒登山照,现在连穿过街天桥都得揣着氯雷他定。这种突如其来的狼狈,过敏的人大概都懂 —— 前一秒还在感慨春光正好,后一秒就被喷嚏打得眼冒金星。

我第一次知道自己对芒果过敏,是在大学宿舍的某个夏夜。室友从家里带了箱青芒,黄澄澄的果肉挖出来时,连空气都甜得发腻。我抱着 “就尝一小口” 的侥幸心理吞下去,半小时后脸颊开始发烫,镜子里的自己像被煮熟的虾子,脖子上还冒出一串红疹子。

校医院的医生见怪不怪,一边开药膏一边说:“有些人的免疫系统就是这么轴,把好东西当成敌人。” 后来才发现,这种 “轴” 的程度千奇百怪。我表姐对金属过敏,戴不了银耳环;同事老张碰不得生花生,却能喝花生浆;小区里的小孩更绝,吃菠萝会嘴唇发麻,偏偏对凤梨毫无反应。

过敏这东西最不讲道理的地方,在于它总爱突然袭击。去年秋天我去山里写生,明明前二十年跟松树和平共处,那天却突然浑身起了荨麻疹。痒意从脚踝爬向锁骨,像有无数只蚂蚁在皮肤下游走。蹲在路边涂药膏时,看着漫山遍野的松树,突然觉得它们都在朝我挤眉弄眼。

朋友阿雅的过敏史更魔幻。她对紫外线过敏,夏天出门必须裹得像阿拉伯妇女。有次我们去海边,她穿着长袖长裤躺在遮阳伞下,防晒霜涂得像戴了层面具。我啃着冰棍嘲笑她,结果她突然指着天空说:“你看那朵云在动!” 果然,阳光从云缝里漏出来的瞬间,她的胳膊立刻红了一片。

最让人头疼的是食物过敏。表弟对鸡蛋过敏,每次家庭聚餐都像在拆弹。姑姑会提前跟餐厅确认每道菜的原料,上菜后还要用手机闪光灯照着菜盘仔细检查。有次服务员端来的鱼羹里飘着点蛋花,表弟刚想伸筷子就被姑姑一把按住,那场面比谍战片还紧张。

但过敏也不全是坏事。阿雅因为不能晒太阳,反而养成了规律的作息。她每天早睡早起,皮肤白得像瓷娃娃,连护肤品都省了不少。小林则成了花粉浓度监测专家,手机里装着好几个相关 APP,比天气预报还准。有次我们约着去郊外,他提前三天就预警:“周六下午三点,桦树花粉浓度会达到峰值,建议改期。”

其实过敏更像身体在发小脾气。免疫系统太敏感,总把一些无害的东西当成入侵者。就像有人天生怕痒,有人看不得密密麻麻的图案,都是身体的小个性而已。现在医学越来越发达,脱敏治疗能解决不少问题,实在不行还有各种药物帮忙。

前几天在超市碰到阿雅,她居然穿了条短袖连衣裙。我惊讶地问她是不是找到解药了,她晃了晃手里的药瓶说:“医生开了新的抗组胺药,今天紫外线指数低,敢出来冒个险。” 阳光透过玻璃窗落在她手臂上,没出现预想中的红疹,她笑得眼睛弯成了月牙。

小林最近也有进步,学会了在花粉季去健身房锻炼。他说跑步机虽然不如户外舒服,但至少不会边跑边打喷嚏。上周他发朋友圈,是张在室内泳池拍的照片,配文:“谁说过敏就不能运动?” 照片里的他戴着泳帽,笑得一脸得意。

我自己的荨麻疹很久没犯了,但还是会在松树多的地方保持警惕。有次路过公园的松树林,特意站在树荫下观察了十分钟,没什么异常反应。风穿过松针发出沙沙的声响,这次听起来倒像是在说:“下次再来玩啊。”

或许过敏就是身体在提醒我们,要更温柔地对待这个世界。毕竟那些让我们过敏的东西,本身并没有恶意。樱花只是想开得热闹些,紫外线只是想带来些温暖,鸡蛋也只是想让食物更美味。学会和它们和平共处,其实也是在学习和自己的身体和解。

下次再遇到有人对着花粉打喷嚏,有人对着美食小心翼翼,或许可以递上一张纸巾,或者帮他们确认下食材。毕竟在和过敏纠缠的日子里,一点点理解就能让人舒服很多。至于那些还没找到应对方法的过敏者,谁知道呢,也许明天醒来,身体就突然决定和这个世界握手言和了。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。