当海量数据如潮水般涌来,单纯的数字与表格早已无法承载信息传递的效率需求。数据可视化作为连接数据与人类认知的桥梁,正以独特的表现力将复杂信息转化为直观图像,在商业决策、科研探索、公共服务等领域释放着不可替代的价值。这种将抽象数据具象化的过程,不仅是技术层面的呈现,更是对信息本质的深度解读与艺术化表达。

数据可视化的历史可追溯至 18 世纪。1786 年,苏格兰工程师威廉・普莱费尔发明了折线图和柱状图,首次用图形方式呈现经济数据,打破了传统文字描述的局限。19 世纪中期,法国工程师查尔斯・约瑟夫・米纳德绘制的 “拿破仑征俄惨败图”,通过叠加地理、军队数量、时间等多维数据,直观展现了军队从出发时的 42.2 万人锐减至返程时的 1 万人的悲剧历程,至今仍被视作数据可视化的经典之作。这些早期探索证明,可视化能让数据背后的规律与故事更易被感知,这种特性使其在信息爆炸的时代愈发重要。

在商业领域,数据可视化已成为决策的 “导航系统”。零售企业通过热力图分析门店不同区域的客流密度,调整商品陈列位置以提升销量;电商平台借助用户行为路径图,优化页面跳转逻辑,降低客户流失率;金融机构利用实时动态仪表盘监控市场波动,为投资决策提供即时数据支持。某连锁餐饮品牌曾通过分析各门店的销售数据可视化报表,发现不同城市的顾客对辣度的偏好差异显著,据此调整了区域菜单的口味配比,最终使整体营收增长 15%。这些案例印证了可视化在提炼商业洞察、降低决策成本方面的实际效用。

科研工作者同样受益于数据可视化技术的进步。在基因测序研究中,科学家通过环形图谱展示 DNA 序列的碱基配对关系,快速识别突变位点;气候学家利用三维模型动态呈现全球气温变化趋势,使温室效应的影响更具说服力;神经学家则通过脑电波可视化图谱,直观观察不同认知活动时的大脑区域激活状态。与传统的数值分析相比,可视化工具能帮助研究者发现数据中隐藏的关联性,加速科研突破的进程。正如诺贝尔生理学或医学奖得主利根川进所言:“复杂的数据需要直观的表达,可视化让我们得以窥见科学的全貌。”

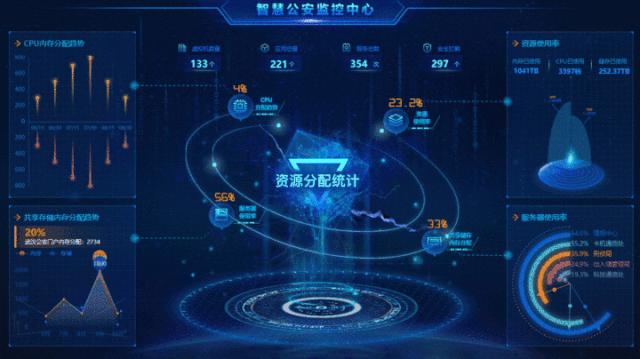

公共服务领域的可视化应用正逐步改变社会治理模式。政府部门通过交互式地图公开空气质量、交通流量等民生数据,让公众更清晰地了解城市运行状态;医疗机构利用可视化图表向患者解释病情与治疗方案,降低医患沟通的信息壁垒;教育机构通过学习数据仪表盘,为教师提供每个学生的学习进度画像,实现个性化教学。在 2023 年某城市的暴雨灾害中,当地应急管理部门通过实时更新的积水点可视化地图,精准调配救援力量,有效缩短了被困群众的救援时间,展现了数据可视化在提升公共服务效率方面的应急价值。

技术革新持续推动数据可视化形态的进化。大数据处理能力的提升使实时可视化成为可能,原本需要数小时生成的报表现在可在秒级完成更新;人工智能算法能自动识别数据中的关键特征,推荐最优的可视化呈现方式,降低了技术使用门槛;虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术则创造出沉浸式的数据体验,用户可以 “走进” 数据模型中进行交互式探索。这些技术进步不仅拓展了可视化的应用场景,更重塑了人与数据之间的互动关系。

然而,数据可视化的发展仍面临诸多挑战。如何在保证信息完整性的前提下简化复杂数据,避免 “过度可视化” 导致的信息失真,是设计者需要平衡的核心问题;不同群体对可视化图表的解读能力存在差异,如何实现 “普适性设计” 以满足多样化需求,考验着创作者的人文关怀;随着数据隐私保护意识的增强,如何在可视化呈现中兼顾信息公开与隐私安全,成为技术伦理层面的重要课题。这些挑战的解决,需要技术创新与人文思考的协同推进。

从早期的手绘图表到如今的交互式动态模型,数据可视化始终在技术与需求的双重驱动下不断演进。它不仅是一种工具,更是一种思维方式 —— 通过结构化的视觉表达,将碎片化的数据转化为系统性的认知。在数据成为核心生产要素的时代,可视化的价值已超越单纯的信息传递,成为促进沟通、激发协作、驱动创新的重要媒介。随着技术的进一步发展,数据可视化必将以更丰富的形态融入社会运行的各个环节,持续改变我们理解世界、决策行动的方式。未来,当每个人都能轻松驾驭数据可视化工具,我们或许将迎来一个 “用图像思考” 的全新认知时代。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。