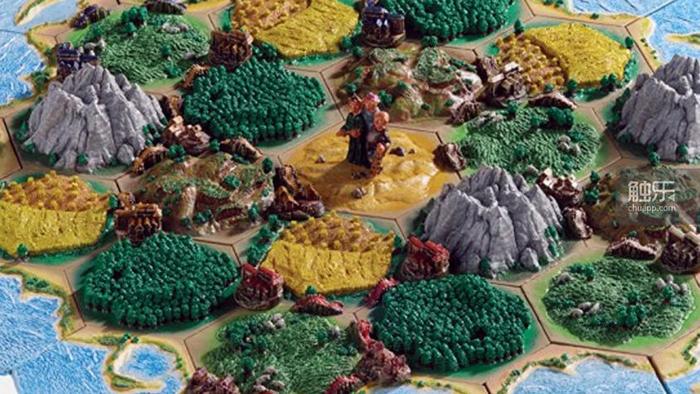

周末傍晚的客厅总飘着披萨香气,茶几上摊开的《卡坦岛》棋盘像片彩色群岛,妹妹捏着木牌念叨 “再来个小麦就能建房子”,爸爸偷偷把强盗卡藏在手心 —— 这种时候谁还顾得上刷手机?桌游这东西就是有魔力,能让低头族集体抬头,把屏幕里的虚拟社交,变成真实碰得到的欢声笑语。

第一次正经接触桌游是大学宿舍夜谈会后。当时有人翻出盒蒙着灰的《狼人杀》,六个睡眼惺忪的人围着书桌坐成圈,当法官念出 “天黑请闭眼” 时,下铺的山东姑娘突然憋笑出声,结果整局都被当成狼踩,最后委屈得直拍床板。后来我们总结出规律:越是说 “我真的是好人” 的家伙,越可能藏着身份牌。那段时间宿舍楼道总回荡着 “预言家请睁眼”,连宿管阿姨都知道 302 室在玩 “猜谁是坏蛋” 的游戏。

工作后发现,桌游店成了成年人的秘密花园。CBD 写字楼旁边那家 “骰盅咖啡馆”,每到周五晚上就挤满西装还没来得及换的上班族。见过穿高跟鞋的姑娘捏着《UNO》卡牌耍无赖,也见过戴金丝眼镜的程序员为《达芬奇密码》的数字排列争得面红耳赤。最绝的是有次邻桌玩《害你在心口难开》,穿格子衫的男生被贴上 “说‘我’字” 的标签,结果整局都在说 “这位朋友的观点很有道理”,憋得脸通红。

不同桌游就像不同性格的朋友。《大富翁》适合慢悠悠地聊天,看着对手不小心踩到自己的地契,得意地伸手要钱;《德国心脏病》则像场刺激的短跑,眼睛紧盯着牌面,手悬在铃铛上,稍有不慎就被同伴的快拳砸中手背;至于《密室逃脱》类的合作桌游,最能看出谁是真正的 “细节控”,有人对着地图研究半天,有人却在角落发现隐藏线索,最后一群人围着解密成功的卡片欢呼,比自己升职还开心。

带爸妈玩桌游是场奇妙的 “代际碰撞”。教他们玩《拼布艺术》时,妈妈总把布料图案摆得整整齐齐,说 “这样看着舒服”;爸爸则在《铁路大亨》里执着于修最长的铁路,哪怕绕远路也要把所有城市连起来,理由是 “咱们国家的高铁就是这么厉害”。有次全家玩《你画我猜》,我画个简单的太阳,爸爸硬说是 “烤红薯的炉子”,笑得妈妈眼泪都出来了,那场景比任何家庭聚会都热闹。

桌游最神奇的地方,是能让陌生人变成朋友。在旅行时的青旅见过拼桌玩《UNO》的背包客,美国姑娘用手势比划 “反转牌” 的意思,日本男生指着 “+4” 牌不停摇头,最后大家靠眼神和笑声也能玩得不亦乐乎。结束时互相交换名片,才发现原来有人是设计师,有人是学生,本来毫无交集的人生,因为几张卡牌有了奇妙的交点。

现在的桌游也越来越 “脑洞大开”。见过把古诗词融入卡牌的《诗画中国》,出牌前得先背出对应诗句;还有结合垃圾分类的亲子桌游,孩子们在玩的过程中就记住了 “可回收物” 和 “厨余垃圾” 的区别。甚至有公司用《现金流》桌游做入职培训,让新人在游戏里体验理财思维,比看枯燥的 PPT 有趣多了。

当然,玩桌游也少不了 “翻车” 时刻。和朋友玩《狼人杀》时,有次我明明是平民,却被大家集体投票出局,理由是 “你笑得太心虚了”;还有次玩《叠叠乐》,最后一块积木明明不是我碰倒的,却因为坐在最近的位置,被迫接受 “罚喝一杯水” 的惩罚,结果当晚跑了八趟厕所。这些小插曲反而成了后来聚会时的笑料,每次提起都能引发一阵 “哈哈哈” 的回忆杀。

仔细想想,我们爱桌游,或许是爱那种 “放下防备” 的轻松。没有工作群的 @提醒,没有朋友圈的点赞压力,只有眼前的牌面和身边的人。当骰子滚过桌面,当卡牌发出 “哗啦” 的声响,当所有人的注意力都集中在同一个目标上,那种纯粹的快乐,比刷短视频的瞬时快感扎实多了。

下周末准备带那盒落灰的《三国杀》去公园,听说那里有群老大爷总在树下下象棋,或许可以邀请他们来场 “新老棋艺对决”。不知道当关羽的 “武圣” 遇到马走 “日” 字的规则,会碰撞出什么好玩的火花?说不定玩着玩着,又能收获一群新的 “牌友” 呢。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。