书架第三层那本《百年孤独》已经在我家待了五年,书脊上的灰尘足够养出三窝微型灰尘兔。每次朋友来做客都会指着它啧啧称奇:“你这是买了本镇宅之宝?” 我总会一本正经地辩解:“这叫沉浸式阅读,等我集齐七本没看完的名著,就能召唤出诺贝尔文学奖评委的灵魂拷问。”

说起来惭愧,我与书本的爱恨情仇能编出一部三季连续剧。小学时偷拿妈妈的《红楼梦》当枕头,结果梦见自己变成刘姥姥在大观园里啃肘子;中学抱着《水浒传》蹲厕所,差点因为蹲太久被误认为掉进茅坑;大学更绝,为了看懂《尤利西斯》,硬着头皮啃完三本注释,最后发现自己记住的只有主人公早上吃了什么。

最离谱的是那次在地铁上看推理小说,看到凶手揭晓的关键时刻,邻座大爷突然打了个惊天动地的喷嚏。我手一抖,书直接飞进了别人的菜篮子,封面还精准地扣在一棵大葱上。当我红着脸把沾着葱味的书捡回来时,整节车厢的人都用看神经病的眼神打量我 —— 一个对着大葱傻笑的年轻人,手里还攥着本《福尔摩斯探案集》。

朋友总说我看书像狗熊掰玉米,看完一本忘一本。我却觉得这是读书人的最高境界:让知识像酒一样在脑子里发酵,哪天突然需要时,它就变成了意想不到的醇厚。就像上次去吃火锅,朋友争论毛肚七上八下到底是几秒,我突然想起《随园食单》里说的 “滚油爆过,红汤涮之”,瞬间从吃货辩论中脱颖而出,赢得三盘黄喉的奖励。

电子阅读兴起后,我成了朋友圈里的 “左右互搏” 大师。左手捧着 Kindle 假装文艺青年,右手刷着短视频看 “三分钟读完《战争与和平》”。有次参加读书会,大家讨论加缪的《局外人》,我张口就来:“哦,那个在海滩上杀人的主播,最后被判了死刑对不对?” 全场寂静三秒后,有人默默把我面前的拿铁换成了凉白开。

其实书本最妙的地方,是能帮你在现实中开 “上帝视角”。上次在超市排队,前面的大妈因为收银员多收了一毛钱吵得不可开交。我突然想起《瓦尔登湖》里梭罗说的 “我们浪费了太多时间在琐事上”,正想感慨一番,就听见大妈中气十足地喊:“不是钱的事!这是原则问题!” 那一刻,我觉得梭罗要是在场,可能会默默掏出笔记本记下来 —— 原来十九世纪的哲学命题,到二十一世纪的超市里还能找到鲜活案例。

我家猫特别不理解我对书本的痴迷。每当我窝在沙发上看书,它就会精准地跳上摊开的书页,用屁股对着我的脸。有次我看《动物庄园》看到猪变成人的那段,低头发现猫正用爪子扒拉书里的插图,仿佛在抗议 “凭什么猪能当主角”。后来我学乖了,看《猫和老鼠》漫画时特意给它留了个位置,结果这家伙居然看懂了似的,对着汤姆猫的画像哈气。

说到看书的姿势,我大概开创了人类历史上最诡异的几种。蜷在衣柜里看《纳尼亚传奇》,试图找到通往另一个世界的衣橱;泡在浴缸里读《老人与海》,差点因为模仿桑提亚哥与鲨鱼搏斗而滑倒;最绝的是站在体重秤上看《减肥圣经》,每翻一页就下来称一次,结果发现越看越胖 —— 可能是知识的重量都转化成了脂肪。

有次被朋友拉去参加 “速读比赛”,规则是半小时内看完《红楼梦》前五十回。我看着密密麻麻的字差点当场表演一个原地去世,旁边的大哥却翻书如飞,半小时后居然能复述出刘姥姥进大观园的细节。后来才知道,这位大哥是开印刷厂的,人家看的不是内容,是字体和排版。这件事让我明白,读书和谈恋爱一样,重要的不是速度,是感觉。

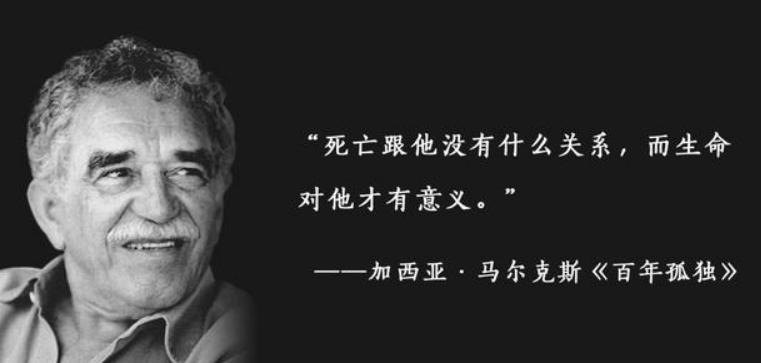

现在我的书架上依然摆着那本《百年孤独》,只是最近给它配了个迷你吸尘器。每天擦灰的时候,我都在想,也许等我退休了,就带着它去马尔克斯的故乡,找个咖啡馆慢慢啃。说不定看到某个段落时,会突然明白那些看不懂的句子,就像突然读懂了年轻时的自己 —— 总以为要读遍天下书才能过好一生,后来才发现,读书的乐趣从来不在 “读完”,而在那些被书本陪伴的瞬间:阳光正好,猫咪打盹,而你刚好翻到一页让自己会心一笑的文字。

至于那本沾过葱味的《福尔摩斯探案集》,我后来给它包了个绿色的书皮。每次翻开都能闻到淡淡的葱油香,仿佛贝克街 221B 的壁炉里,烧的不是煤块,是刚出锅的葱油饼。说不定哪天,我能从字里行间读出新的线索:原来福尔摩斯破案的关键,不是放大镜,是华生偷偷带的葱花卷。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。