当写字楼的打卡机还在记录早晚通勤的规律,有人正坐在洱海边的咖啡馆里敲击键盘;当会议室的投影幕布切换着 PPT 的节奏,有人刚结束与纽约客户的视频会议,转身去阳台修剪盆栽。自由职业者的时间像流动的沙,没有固定容器,却能被塑造成千万种模样。这种摆脱了传统雇佣关系的工作模式,正随着数字技术的渗透,成为越来越多人主动选择的生存方式。它不是简单的 “不上班”,而是一套需要重新搭建的职业生态系统,包含着对自我管理的极致考验,也蕴藏着突破常规的创造可能。

自由职业的形态远比想象中丰富。文字工作者或许是最广为人知的群体,他们中有人专注于品牌文案,为新产品撰写打动人心的故事;有人深耕垂直领域,成为科技、财经或教育行业的专栏作者;还有人游走在虚构与现实之间,靠小说、剧本创作实现精神与物质的双重自由。设计领域同样活跃着大量自由从业者,平面设计师为初创公司打造视觉符号,UI 设计师远程参与 App 界面优化,插画师则通过画笔为童书、杂志注入独特灵魂。更具时代特征的是数字技术催生的新职业,独立程序员接揽定制化开发项目,数据分析师为中小企业提供决策支持,直播策划师帮素人主播搭建内容框架,甚至还有人靠整理电子笔记模板、设计手机壁纸实现稳定收入。这些职业的共同点在于,从业者以个体或小型团队为单位,直接对接市场需求,用专业技能换取报酬,而非依附于某个组织的层级体系。

支撑这些多元形态的,是一套与传统职场截然不同的能力体系。时间管理在这里被推向极致 —— 没有朝九晚五的约束,意味着必须建立自我驱动的节奏。有人用番茄工作法切割碎片时间,有人遵循 “生物节律表” 在高效时段集中攻坚,还有人通过 “时间区块化” 将工作、学习、生活精准划分。沟通能力也面临新的挑战,自由职业者既是服务提供者,也是商务谈判者,需要在与客户的对接中清晰界定需求边界,平衡专业坚持与商业妥协。一位自由翻译曾分享经验:“最初总怕得罪客户,对方说‘明天要’就通宵赶工,后来才明白,提前讲清合理周期,反而能获得更持久的信任。”

资源整合能力同样关键。传统职场中,行政、法务、财务等支撑性工作由专门部门承担,而自由职业者必须成为 “多面手”。他们需要熟悉合同法基础知识,在接活时拟定清晰的合作协议;要懂得基础财税知识,记录收支、处理发票、完成年度汇算;甚至要学习简单的市场营销,通过社交媒体展示作品、积累客户。这种全能性要求,让不少初入行者感到压力,但也催生了新的协作模式 —— 不同领域的自由职业者组成松散联盟,互相推荐业务、共享工具资源、甚至联合竞标大型项目,形成 “个体联合” 的新型组织形态。

自由职业的魅力,很大程度上来自对 “性价比” 的重新定义。这里的性价比无关乎时薪数字,而在于生活与工作的融合度。一位曾在互联网公司担任产品经理的自由顾问说:“以前年薪几十万,但每天通勤三小时,周末被会议填满。现在收入少了三分之一,却能在上午处理完工作,下午陪孩子去公园,这种时间自主权带来的幸福感,是工资条无法衡量的。” 这种自主感还体现在职业发展路径上,自由职业者不必遵循 “晋升阶梯”,可以根据兴趣随时调整方向。平面设计师可能转型做手账教程,程序员或许跨界开发独立游戏,职业边界的模糊反而带来了更多可能性。

但光环之下,挑战同样真实存在。收入不稳定是最直接的压力源,旺季时账户余额快速增长,淡季可能连续数月颗粒无收。这种波动要求从业者具备极强的财务规划能力,有人建立 “六个月应急基金”,有人采用 “收入三分法”(日常开支、储蓄、再投资各占三分之一),用制度对抗不确定性。社会保障的缺失则是另一重考验,养老保险、医疗保险需要自行缴纳,生育、失业等风险缺乏稳定保障,这些现实问题让不少人对自由职业望而却步。

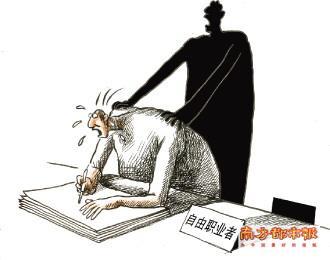

更隐蔽的挑战来自心理层面。长期独处容易引发孤独感,缺乏同事交流、团队氛围,可能导致创造力枯竭。一位自由撰稿人描述这种状态:“连续三天对着电脑,连说话都觉得生疏,后来开始参加线下读书会,既是社交也是充电。” 职业认同的摇摆也很常见,当亲戚朋友问起 “具体在哪上班”,含糊其辞的回答背后,是对 “不稳定” 标签的隐忧。这种自我怀疑在行业低谷期尤为明显,需要强大的内心支撑才能抵御。

行业生态的不完善也加剧了从业者的困境。恶意压价、拖欠报酬的现象时有发生,尤其是在缺乏准入门槛的领域,低价竞争往往导致劣币驱逐良币。一位自由摄影师无奈地说:“有人用手机拍活动只要几百块,我们这些带专业设备、后期精细调色的报价根本没有竞争力,最后要么降价,要么失去订单。” 此外,知识产权保护的薄弱让原创者权益受损,设计稿被客户擅自修改商用、文章被自媒体抄袭洗稿等问题,维权成本高、举证难度大,成为悬在自由职业者头顶的利剑。

尽管如此,自由职业群体的壮大已是不可逆的趋势。据第三方机构统计,2024 年国内灵活就业者规模已突破两亿人,其中具备专业技能的自由职业者占比持续上升。这背后是数字经济的深度赋能 —— 远程协作工具消除了地理限制,让云南的设计师能为上海的公司服务;知识付费平台降低了内容变现门槛,普通人的经验分享也能产生收益;零工经济平台则通过算法匹配需求,让零散时间得以高效利用。技术的进步不仅改变了工作方式,更重塑了人们对职业的认知:工作不必绑定固定场所,价值不必通过组织背书,个体的专业能力本身就能成为安身立命的资本。

这种变化也催生了新的社会配套。一些城市开始试点 “自由职业者服务中心”,提供社保代缴、法律咨询、技能培训等一站式服务;保险公司推出针对灵活就业者的定制化保险产品,覆盖医疗、意外等风险;甚至有社区开辟 “共享办公空间”,按小时计费提供桌椅、网络和咖啡,满足自由职业者偶尔的线下办公需求。这些探索虽然尚在起步阶段,却预示着社会对职业多样性的包容与接纳。

选择自由职业,本质上是选择一种与世界相处的方式。它要求你既像磐石般坚定 —— 在诱惑与压力面前守住专业底线;又像流水般灵活 —— 在变化中寻找新的可能性。没有绝对的好与坏,只有适不适合。有人在其中找到了梦寐以求的平衡,有人尝试后回归传统职场,这些选择本身都值得尊重。

当越来越多的人开始思考 “工作的意义”,当数字技术持续打破各种边界,自由职业这个概念或许会不断演化,甚至被新的形态取代。但它所代表的那种对自主、创造与多元的追求,无疑会成为未来职业发展的重要方向。毕竟,在这个快速变化的时代,最珍贵的能力,或许就是按照自己的节奏生长的勇气。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。