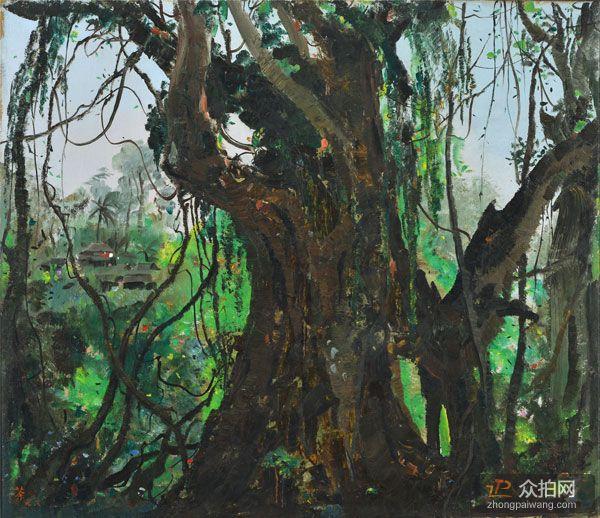

西双版纳的雨林深处,一株百年榕树正用气根编织着空中的绿色网络。这些垂落的生命触须扎入泥土,既为母树汲取养分,又为附生的兰花与鸟类搭建家园。这种共生智慧恰似可持续发展的原始隐喻 —— 在自然的平衡法则中,没有孤立的索取,只有循环往复的给予与接纳。当人类文明的脚步踏过农耕与工业时代,如何延续这份古老的生存哲学,正成为每个角落都在求解的命题。

青藏高原的牧民们懂得,每迁徙一次帐篷,都要留下半片草场休养生息。他们在经幡飘动的山坡上划分出四季牧场,让啃食的羊群永远追着新生的牧草移动。这种游牧民族的生存智慧,与现代生态学家提出的 “承载力阈值” 理论惊人地契合。自然从不是任人宰割的资源库,而是需要尊重节律的生命共同体。当牦牛的蹄印与藏羚羊的足迹在同一处湿地重叠,那片土地便在踩踏与修复的交替中,保持着千年不变的生机。

城市的钢筋水泥丛林里,另一种可持续的智慧正在萌芽。东京的建筑师们在办公楼顶培育水稻田,写字楼的玻璃幕墙会随日照角度自动调节反光率;柏林的社区居民将废弃铁轨改造成线性公园,废弃啤酒瓶被熔铸成透光的建筑砌块。这些实践打破了 “发展即破坏” 的思维定式,证明高密度的城市生活也能与自然达成和解。当清晨的阳光穿过垂直森林公寓的枝叶,落在楼下咖啡馆的再生木桌面上,都市的可持续图景正变得触手可及。

农业领域的变革同样深刻。云南哈尼族的梯田系统在千年间保持着水土平衡,如今与现代农业技术结合,形成了更高效的生态种植模式。浙江的稻田养鱼技术让水稻与鱼类共享空间,减少了化肥使用的同时提高了产量。这些传统智慧与现代科技的碰撞,正在重塑农业生产的形态。当无人机精准播种的画面与农人弯腰插秧的身影在田野上共存,可持续农业的未来正从土地中生长出来。

能源转型是可持续发展的关键一环。内蒙古的风电场与光伏电站在草原上形成蓝色与银色的矩阵,将清洁能源输送到远方的城市。沿海地区的潮汐发电站利用海洋的节律产生电力,减少了对化石能源的依赖。这些能源基础设施的建设,不仅改变了能源结构,也重塑了当地的经济形态。当牧民的蒙古包旁矗立着风力发电机,当渔民的小船与海上风电平台在同一海域出现,能源与生活的关系正在被重新定义。

水资源的可持续管理同样重要。甘肃的坎儿井系统在沙漠边缘构建了地下水网,滋养着绿洲的生命。如今,现代的雨水收集系统与污水处理技术与之结合,形成了更完善的水资源循环体系。城市中的透水路面让雨水回归地下,湿地公园净化着城市的水体,这些措施正在改变城市与水的互动方式。当古老的水渠与现代的水管在地下交汇,当城市的雨水花园与乡村的池塘遥相呼应,水资源的可持续利用正在成为现实。

可持续发展不仅关乎环境,也关乎社会公平与经济发展。贵州的乡村旅游项目让当地村民参与到旅游开发中,分享发展成果的同时保护了当地的生态环境。广东的产业园区通过绿色生产标准,推动企业转型升级,实现了经济效益与环境效益的双赢。这些案例表明,可持续发展能够兼顾不同群体的利益,形成包容性的发展模式。当城市的游客与乡村的居民在生态客栈里交流,当企业的管理者与环保组织的代表在会议室里协商,可持续发展的社会基础正在逐步夯实。

教育在推动可持续发展中扮演着重要角色。北京的中小学将环境教育纳入课程体系,让孩子们在校园的小菜园里学习生态知识。高校的可持续发展研究中心培养着专业人才,为社会提供着智力支持。社区的环保讲座让居民了解身边的环境问题,提高着公众的环保意识。这些教育活动正在培育着可持续发展的文化土壤。当孩子们在课堂上绘制生态系统图,当大学生在实验室里研发环保技术,当社区居民在讲座后开始垃圾分类,可持续发展的理念正在深入人心。

文化传承与可持续发展也有着密切的联系。西藏的传统建筑技艺注重与自然环境的和谐,如今在新型民居建设中得到传承与创新。苏州的园林艺术所蕴含的生态智慧,为现代城市的景观设计提供着灵感。这些文化遗产中的可持续理念,正在与现代生活方式融合,形成独特的文化表达。当传统的建筑材料与现代的建筑技术结合,当园林的造景手法应用于城市公园的设计,文化的力量正在推动着可持续发展的实践。

技术创新为可持续发展提供着强大动力。上海的科研机构研发的可降解材料正在替代传统的塑料制品,减少白色污染。深圳的企业开发的智能垃圾分类系统提高了资源回收的效率。这些技术创新不仅解决着环境问题,也创造着新的经济增长点。当实验室里的原型产品变成工厂里的量产商品,当科技创新的成果走进普通人的日常生活,技术与可持续发展的融合正在改变着我们的世界。

国际合作在应对全球性的可持续发展挑战中不可或缺。中国与非洲国家合作建设的太阳能电站,为当地带来了清洁能源的同时也促进了当地的发展。亚洲国家共同参与的跨境河流保护项目,保障了流域内的水资源安全。这些国际合作项目表明,可持续发展是全人类的共同事业,需要各国携手努力。当不同国家的工程师在工地并肩工作,当各国的科学家在国际会议上分享研究成果,全球可持续发展的网络正在形成。

生活方式的改变是可持续发展的微观基础。越来越多的人选择公共交通或自行车出行,减少碳排放;超市里的顾客自带购物袋,拒绝一次性塑料制品;家庭中,垃圾分类成为日常习惯,二手物品的交换使用越来越普遍。这些看似微小的行动,汇聚起来就能产生巨大的影响。当上班族的通勤自行车队穿过城市的街道,当社区的二手市场里人们交换着闲置物品,当家庭的餐桌上减少了食物浪费,可持续的生活方式正在成为一种新的时尚。

艺术也在以独特的方式推动着可持续发展。艺术家们利用废弃物创作雕塑,用艺术的形式提醒人们关注资源问题;音乐会上,环保主题的歌曲传递着可持续发展的理念;戏剧作品通过讲述环境故事,引发观众的思考。这些艺术表达不仅丰富了文化生活,也在潜移默化中影响着人们的观念。当废弃物变成艺术品陈列在美术馆,当环保歌曲在街头巷尾传唱,艺术正在成为可持续发展的传播者和推动者。

医疗健康领域也在融入可持续发展理念。医院采用节能设备和环保材料,减少医疗过程中的环境影响;医疗废弃物的妥善处理避免了对环境的污染;健康饮食的推广既有利于人们的身体健康,也减少了食品生产过程中的资源消耗。这些措施表明,可持续发展与人类的健康福祉息息相关。当绿色医院的设计理念得到推广,当健康饮食的观念深入人心,可持续发展正在守护着人类的生命健康。

体育产业同样在向可持续方向转型。大型体育赛事采用环保材料建设场馆,赛事期间推行垃圾分类和资源回收;户外运动项目注重对自然环境的保护,制定了严格的环保准则;体育用品企业研发环保材料制作运动装备,减少生产过程中的环境污染。这些实践让体育与可持续发展紧密结合。当运动员在环保材料建成的场馆里竞技,当登山者在山野中践行无痕户外的理念,体育的活力与可持续发展的理念正在相互促进。

可持续发展的道路并非一帆风顺,面临着诸多挑战。经济利益与环境保护之间的平衡时常被打破,短期目标与长期利益的冲突时有发生,不同地区和群体之间的发展不平衡问题依然存在。但这些挑战也正是推动可持续发展不断前进的动力,促使人们不断探索更合理的发展模式。

在这条充满希望与挑战的道路上,每个人都可以成为参与者和推动者。无论是政府制定的政策法规,企业的生产经营决策,还是个人的日常生活选择,都在影响着可持续发展的进程。当这些力量汇聚在一起,就能形成推动可持续发展的强大合力。

或许,未来的某一天,当我们回首现在,会发现这个时代的人们正在用自己的智慧和行动,为地球的可持续未来奠定基础。那时的天空会更蓝,水会更清,人与自然的关系会更加和谐。而这一切,都始于我们今天所做的每一个选择,每一次努力。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。