蜡烛,这盏摇曳在人类文明长河中的微光,承载着跨越千年的温暖记忆。从原始社会的松脂火把到中世纪的蜂蜡圣烛,从殖民时期的牛油烛到现代香薰蜡烛,制作工艺的演变始终与技术进步、文化审美紧密交织。一根看似简单的蜡烛,凝聚着古人对光明的执着追求,也映照着当代人对生活仪式感的细腻营造。探索蜡烛制作的奥秘,如同在光影流转中翻阅一部微型的人类生活史。

古埃及人或许是最早掌握系统性制烛技艺的族群。他们将芦苇茎浸泡在融化的动物脂肪中,待油脂渗入纤维后取出点燃,这种原始烛炬虽烟雾浓重,却让尼罗河畔的神庙在黑夜里有了恒定的光源。考古发现的壁画显示,祭司们会在宗教仪式前集中制作此类蜡烛,油脂的选择与芦苇的裁切都有严格规范 —— 这或许是人类最早的蜡烛制作标准化雏形。古希腊人在此基础上加以改良,用蜜蜡替代部分动物油脂,不仅减少了黑烟,还让烛火散发淡淡的甜香,这种改良后的蜡烛很快成为贵族宴会的必备品,烛台的材质也从陶土升级为青铜与白银。

中世纪的欧洲,蜡烛制作成为重要的手工业门类。修道院的修士们发现,蜜蜂腹部分泌的蜂蜡质地纯净,燃烧时几乎无烟,且凝固后硬度适中便于塑形,遂将蜂蜡制作的蜡烛用于宗教仪式。当时的蜂蜡属于稀缺资源,普通民众仍以牛油、羊油为主要原料,这类油脂蜡烛燃烧时会释放刺鼻气味,且烛泪流淌迅速,需要频繁修剪烛芯。13 世纪的英格兰甚至颁布过《蜡烛法案》,对不同材质蜡烛的尺寸和价格做出规定,足见其在日常生活中的重要性。

地理大发现为蜡烛制作带来了新的原料。16 世纪,西班牙殖民者在美洲发现了蜜蜡储量丰富的蜂群,同时将南美特有的棕榈蜡引入欧洲。棕榈蜡熔点高于蜂蜡,制成的蜡烛质地坚硬,不易变形,特别适合在炎热地区使用。到了 18 世纪,化学家们开始系统研究蜡质的成分,发现通过提纯工艺可以去除动物油脂中的异味物质。法国化学家谢弗勒尔在 1823 年发表的《油脂化学研究》中,详细阐述了油脂氢化技术,为后来的石蜡蜡烛诞生奠定了理论基础。

19 世纪石油工业的兴起彻底改变了蜡烛制作格局。1850 年左右,美国发明家詹姆斯・杨成功从石油中提炼出石蜡,这种白色半透明的固体蜡质地均匀,燃烧时几乎无味,且价格远低于蜂蜡和棕榈蜡。石蜡蜡烛的出现让蜡烛从奢侈品变为大众消费品,工厂化生产取代了传统手工作坊。当时的大型蜡烛厂配备了蒸汽驱动的融蜡锅、自动灌装机和烛芯编织机,日产蜡烛可达数万支,这些蜡烛不仅照亮了千家万户,还成为煤矿、航海等行业的重要照明工具。

现代蜡烛制作已形成完整的产业链,原料选择也更加多元。除了传统的石蜡、蜂蜡、棕榈蜡,大豆蜡、椰子蜡等植物基蜡质因其环保特性逐渐占据市场主流。大豆蜡由大豆油氢化而成,燃烧时释放的碳排放量仅为石蜡的三分之一,且烛泪凝固后可自然降解,深受环保主义者青睐。椰子蜡则以其细腻的质地和良好的香气承载能力,成为高端香薰蜡烛的首选原料,一些品牌甚至会根据不同香型调配蜡质比例 —— 例如柑橘类香气适合搭配熔点较低的椰子蜡,而木质调香气则需要与高熔点的蜂蜡混合使用。

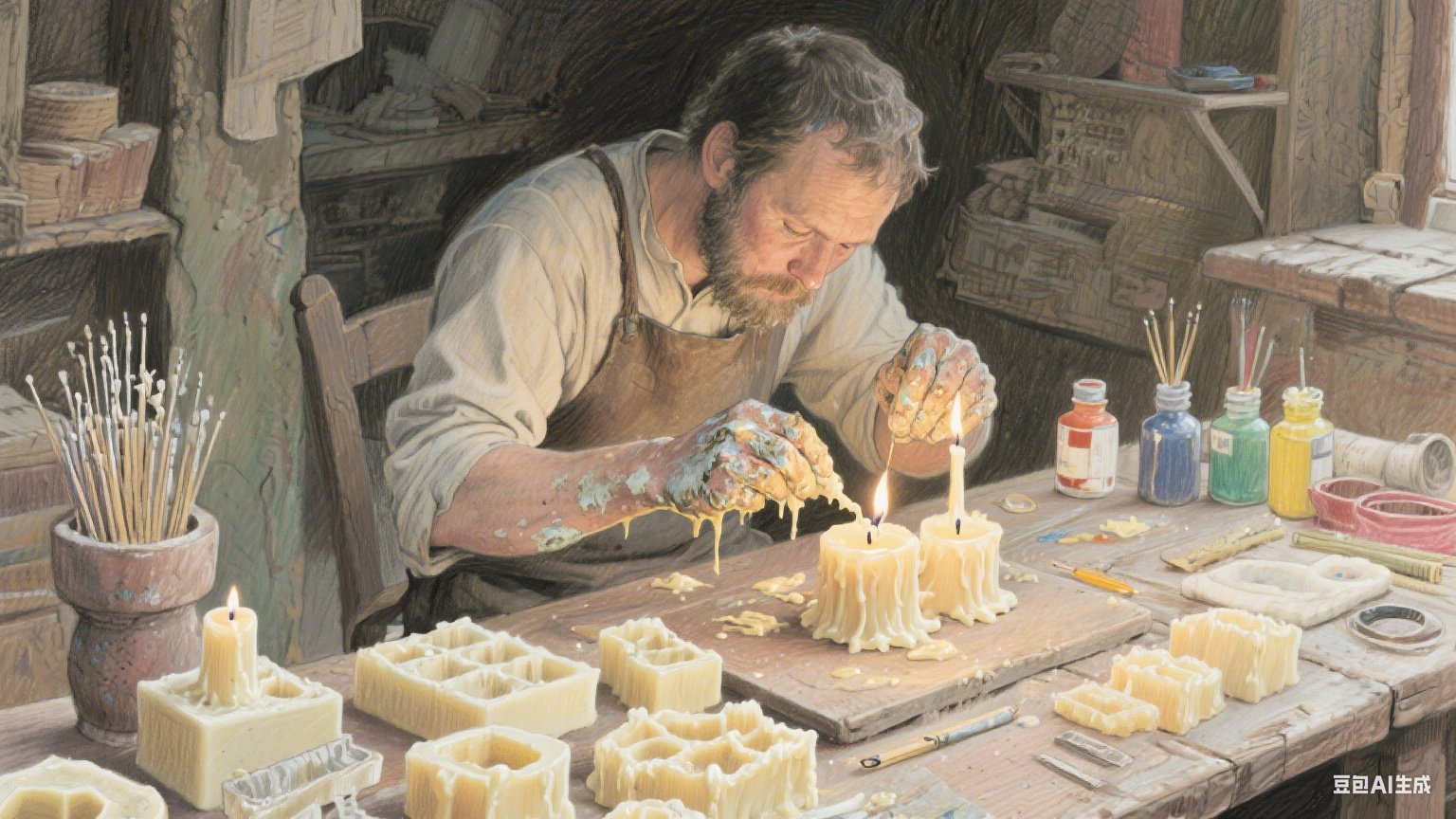

手工蜡烛的制作过程充满温度与巧思。准备工作始于原料配比,以一款常见的大豆蜡与蜂蜡混合蜡烛为例,通常按照 7:3 的比例称量两种蜡质,这样既能保证蜡烛的硬度,又能保留植物蜡的天然质感。将混合蜡质放入不锈钢容器中,隔水加热至 60-65 摄氏度,待完全融化后加入香精 —— 此时的温度控制尤为关键,温度过高会导致香气成分挥发,过低则香精无法充分溶解,经验丰富的工匠仅凭蜡液的光泽就能判断最佳温度。

烛芯的选择同样影响最终效果。棉线烛芯需经过石蜡浸泡处理,以确保燃烧时能稳定弯曲,避免产生黑烟;麻质烛芯则适合粗大型蜡烛,其坚韧的纤维可承受较高温度。将烛芯固定在模具中心后,缓慢倒入蜡液,这个过程要避免产生气泡,老手艺人会用细针轻轻刺破表面的气泡,或在灌模前将蜡液静置 10 分钟。待蜡液冷却至半凝固状态时,还需进行二次灌蜡,填补可能出现的凹陷,确保蜡烛表面平整。

模具的多样性赋予蜡烛丰富的形态。传统的圆柱形模具制作的蜡烛适合日常使用,而硅胶材质的立体模具则能塑造出花朵、动物等复杂造型。一些工艺蜡烛会采用多层灌模技术,每层使用不同颜色的蜡液,冷却后形成自然的渐变效果;还有的会在蜡液中嵌入干花、贝壳等装饰,让蜡烛成为可观赏的艺术品。脱模后的蜡烛还需经过修边、打磨等工序,手工师傅会用细砂纸轻轻擦拭蜡烛表面,使其呈现温润的哑光质感,最后再修剪烛芯至 0.5 厘米左右,一支手工蜡烛才算完成。

香薰蜡烛的制作更考验嗅觉与工艺的平衡。调香师需要根据蜡质特性设计香型,例如大豆蜡对果香类香气的承载能力较强,而蜂蜡更适合展现花香的层次感。香气浓度通常控制在蜡质重量的 5%-8%,过低则香气微弱,过高则燃烧时可能产生黑烟。近年来流行的 “记忆蜡烛” 工艺,要求首次燃烧时必须让烛芯周围的蜡液完全融化,形成均匀的燃烧池,这样后续使用时蜡液才会沿着边缘整齐燃烧,避免出现 “隧道效应”—— 这种对使用习惯的引导,让蜡烛从单纯的照明工具变成了需要互动的生活物件。

蜡烛的色彩调配暗藏美学逻辑。天然蜡质本身呈现淡黄色或乳白色,通过添加矿物颜料可获得丰富色彩,但颜料的添加比例通常不超过 3%,否则会影响蜡烛的燃烧性能。现代工艺中常使用液体染料,其分散性更好,能避免出现色块沉淀。一些高端品牌会从植物中提取天然色素,例如用茜草根制作红色,用靛蓝制作蓝色,这些天然色素虽然稳定性较差,但能呈现出独特的温润色调,与化学染料的鲜艳形成鲜明对比。

蜡烛制作的创新从未停止。3D 打印技术的应用让复杂造型的蜡烛成为可能,设计师可以通过计算机建模,让打印机逐层堆积蜡质材料,制作出传统模具无法实现的镂空结构。智能蜡烛则内置了传感器和 LED 灯珠,能模拟真实烛火的摇曳效果,甚至可以通过手机 APP 调节亮度和闪烁频率。在材料领域,科研人员正在研发可生物降解的功能性蜡质,例如添加驱蚊成分的户外蜡烛,或融入保湿因子的香薰蜡烛,让蜡烛在照明之外承载更多实用功能。

从尼罗河畔的芦苇烛到智能家居中的电子烛,蜡烛制作的故事仍在继续。那些流淌的烛泪、跳动的火苗,不仅记录着技术的迭代,更承载着人类对温暖与光明的永恒向往。当我们亲手点燃一支蜡烛时,触碰的或许不只是一段凝固的蜡质,更是一段穿越千年的时光。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。