当屏幕亮起,指尖划过视频平台的剧集列表,那些标记着 “网剧” 标签的影像正以惊人的速度占据着大众的娱乐时间。这种诞生于互联网土壤的视听产品,自 2010 年代初崭露头角以来,已从最初的低成本实验品成长为影视行业不可忽视的力量。据统计,2024 年国内网剧上线数量突破 3000 部,覆盖悬疑、古装、都市等二十余种题材,总播放量较十年前增长近百倍。然而,在数据繁荣的表象下,行业内部的结构性矛盾正逐渐显现,制作水准的参差不齐、内容创新的瓶颈制约、商业逻辑与艺术表达的失衡,共同构成了网剧发展必须直面的现实命题。

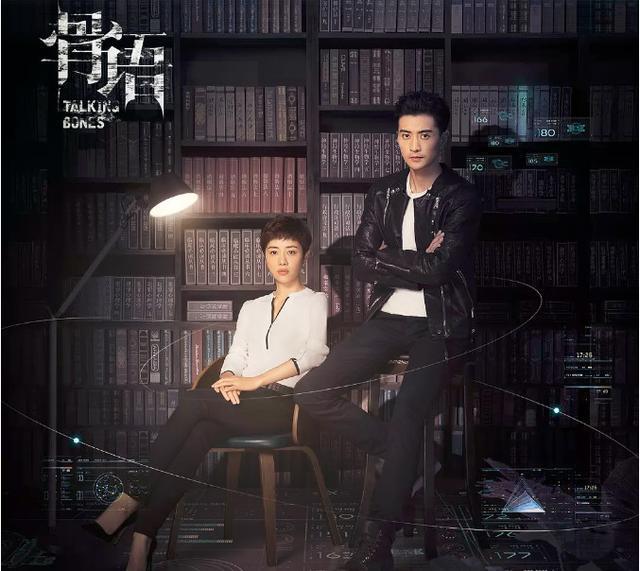

网剧的崛起并非偶然,而是技术迭代与消费升级共同作用的结果。早期的《万万没想到》以每集数万元的制作成本,凭借碎片化叙事和网感表达斩获亿级播放量,验证了互联网受众对轻量化内容的强烈需求。随后,《白夜追凶》《无证之罪》等作品将制作标准提升至传统电视剧级别,通过紧凑的剧情设计和电影化的镜头语言,打破了 “网剧即粗制滥造” 的刻板印象。资本的迅速涌入推动行业进入扩张期,头部平台每年投入的制作费用从数亿飙升至百亿级别,专业影视公司的加入则带来了工业化的生产流程。这种跨越式发展让网剧在短短十年内完成了从边缘到主流的身份转变,甚至开始反向输出至卫视黄金档,形成与传统电视剧分庭抗礼的格局。

当前的网剧市场呈现出明显的 “马太效应”。头部作品如《长安十二时辰》单集制作成本超过百万元,拥有电影级别的服化道和摄影团队,上线后迅速成为社交平台的讨论焦点;而大量中尾部作品则面临资金短缺、制作粗糙的困境,甚至出现 “拍完即雪藏” 的尴尬局面。这种两极分化的背后,是平台流量逻辑主导下的内容生产机制 —— 为了追求短期点击量,制作方往往倾向于复制已被验证的成功模式,导致题材同质化严重。悬疑剧走红后,市场上迅速涌现出数十部类似作品;甜宠剧成为流量密码后,几乎所有平台都在批量生产 “霸道总裁爱上我” 的叙事模板。

内容创新的匮乏还体现在对 IP 的过度依赖上。数据显示,2024 年上线的网剧中,近六成改编自网络小说,其中不乏对同一 IP 的多次翻拍。这种创作路径虽然降低了市场风险,却扼杀了原创剧本的生存空间。一些制作方为了贴合原著粉丝的期待,在改编过程中机械照搬文字内容,忽视了视听语言的独特表达规律,最终呈现出的作品既失去了文学原著的深度,又缺乏影视艺术的美感。更值得警惕的是,部分网剧为了吸引眼球,刻意加入低俗化、娱乐化的元素,将历史题材戏说化,将现实题材悬浮化,不仅违背了艺术创作的基本准则,也对观众尤其是青少年群体造成了不良引导。

在商业变现层面,网剧行业正陷入 “会员付费 + 广告植入” 的双重依赖。平台为了收回高额制作成本,不断提高会员费用,同时在剧集正片中植入大量广告,甚至出现 “每集贴片广告时长超过十分钟”“演员台词生硬念广告” 等现象。这种急功近利的变现方式严重影响了观剧体验,导致用户付费意愿下降。据第三方调研机构数据,2024 年网剧用户平均付费金额较上年下降 15%,会员退订率则上升了 20%。长此以往,不仅会损害平台的商业利益,还会破坏整个行业的生态平衡。

技术发展为网剧带来了新的可能性,却也伴随着新的挑战。4K、8K 超高清拍摄技术提升了画面质感,VR、AR 等沉浸式体验技术拓展了叙事维度,但这些技术的应用目前仍停留在少数头部作品中。更值得关注的是人工智能在内容生产中的应用 —— 一些平台开始使用 AI 生成剧本、合成虚拟演员,虽然提高了制作效率,却也引发了关于创作主体性的争议。当机器能够根据用户数据自动生成 “最受欢迎的剧情走向” 时,艺术创作的人文温度是否会被算法逻辑所取代?当虚拟演员可以完美复刻真人表演时,演员职业的独特价值又将如何体现?这些问题不仅关乎网剧的未来,更触及了艺术创作的本质命题。

行业监管的加强正在重塑网剧的发展方向。近年来,国家广播电视总局先后出台多项规定,对网剧的内容审核、制作标准、播出规范等作出明确要求,坚决抵制低俗、色情、暴力等有害内容。这些监管措施虽然在短期内可能影响部分作品的生产和播出,却为行业的长期健康发展提供了制度保障。一些制作方已经开始调整创作思路,将目光投向现实主义题材,关注社会发展中的真实问题。如《我在他乡挺好的》聚焦都市青年的生存困境,《山海情》展现脱贫攻坚的壮阔历程,这些作品凭借扎实的剧本创作和真诚的情感表达,赢得了观众的广泛认可,证明了现实主义题材网剧的强大生命力。

培养专业人才是网剧行业破局的关键。当前,网剧制作团队中既有经验丰富的传统影视人,也有大量从互联网行业跨界而来的新人,两种背景的从业者在创作理念上往往存在分歧。传统影视人注重艺术表达,互联网新人则更关注用户数据,如何实现两者的有机融合,形成兼具艺术价值和市场潜力的创作模式,是行业需要解决的重要课题。此外,编剧、导演、摄影等核心岗位的人才缺口依然较大,尤其是既懂艺术创作又熟悉互联网传播规律的复合型人才严重不足。建立完善的人才培养体系,加强高校影视专业与行业实践的对接,成为推动网剧高质量发展的当务之急。

观众审美水平的提升也在倒逼网剧行业转型升级。随着观影经验的积累,用户对网剧的要求不再停留在 “看得懂”“看得爽”,而是更加注重作品的思想内涵和艺术水准。那些能够深入挖掘人性本质、反映社会现实、具有独特美学风格的作品,即使没有高额的宣传费用,也能凭借口碑传播获得成功。这种 “内容为王” 的趋势,正在逐渐改变平台的流量分配机制,为优质原创作品提供了更多崭露头角的机会。

从行业长远发展来看,网剧需要建立起更加健康的生态系统。制作方应摒弃短期流量思维,将更多精力投入到剧本打磨和艺术创新上,探索题材的多元化表达;平台则需要平衡商业利益与用户体验,通过优化会员服务、开发新的变现模式等方式,实现可持续发展;监管部门应继续完善相关法规政策,既严格规范市场秩序,又为创新实践留下空间。只有形成创作、传播、消费各环节的良性互动,网剧才能真正突破当前的发展瓶颈,实现从 “量的扩张” 到 “质的飞跃” 的转变。

当我们回望网剧的发展历程,会发现它的每一步成长都与时代变迁紧密相连。作为互联网时代的文化产物,它既承载着大众的娱乐需求,也肩负着文化传播的使命。未来的网剧将以何种面貌呈现?是继续在流量的漩涡中挣扎,还是在艺术的道路上探索前行?答案或许就藏在每一个从业者的创作选择中,藏在每一位观众的审美判断里。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。