阳光透过古籍修复室的雕花窗棂,在铺着白色宣纸的工作台上投下细碎光斑。李松涛戴着放大镜,指尖捏着比发丝还细的竹镊子,正将一页清代《论语集注》的残片轻轻铺展在特制浆糊盘上方。这样的场景,在他三十年的修复生涯里重复了上万次,每一次却都像面对全新的挑战 —— 那些泛黄纸页上的霉斑、虫蛀孔洞与撕裂痕迹,都是历史留下的密码,等待被耐心解读与修复。

古籍修复师的工作远非外界想象中 “修补书本” 那般简单。他们需要先对古籍进行全面 “体检”,用专业仪器检测纸张材质、墨迹成分与损坏程度,再结合文献学、材料学与传统工艺知识制定修复方案。李松涛曾接手过一套明代汲古阁刻本《史记》,这套典籍因长期存放在潮湿环境中,不仅纸页粘连成块,部分章节还因水渍浸泡变得模糊不清。为了不损伤原始纸张,他用蒸馏水调配出浓度仅 0.5% 的中性脱酸剂,每天用毛笔蘸取微量试剂反复轻刷,整整三个月才让粘连的纸页逐渐分离,露出下方模糊的字迹。

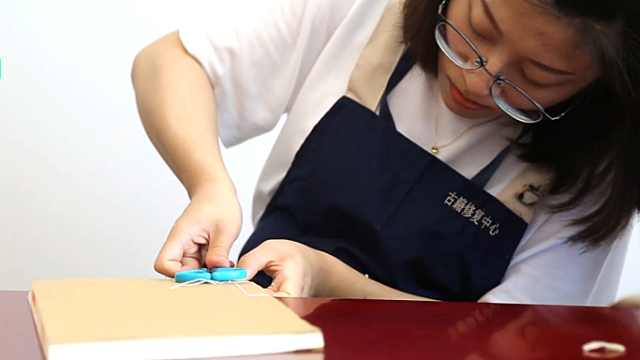

修复过程中,每一个步骤都需要极致的专注与精准。调制浆糊时,要根据纸张的厚度与年代,严格控制面粉与水的比例,还要加入少量防虫药材,确保修复后的古籍能长期保存;修补残页时,需从数十种宣纸中挑选出纹理、厚度与颜色最接近原件的纸张,再用剪刀剪出与缺损部分完全契合的形状,最后用竹刷蘸取极淡的浆糊,以毫米为单位缓慢贴合,避免留下任何修复痕迹。李松涛说:“古籍修复就像给文物‘治病’,既要治好‘病症’,又不能留下‘治疗痕迹’,让后人看到的仍是古籍最初的模样。”

除了精湛的技艺,古籍修复师还需要具备深厚的文化素养与历史知识。在修复过程中,他们常常需要查阅大量文献资料,了解古籍的版本源流、印刷工艺与历史背景,才能更准确地判断损坏原因,制定科学的修复方案。去年,李松涛团队接手了一批民国时期的地方史志,其中一本县志的封面因火灾烧毁大半,仅留下 “光绪二十三年”“临安县” 等零星字迹。为了还原封面原貌,他们不仅查阅了浙江省图书馆藏的同类县志,还走访了临安县档案馆,收集了同时期的地方文书与印章图案,最终根据史料记载的版式设计与字体风格,成功还原了封面,让这本濒临损毁的地方史志得以完整保存。

然而,古籍修复工作也面临着诸多挑战。首先是文物保护与修复之间的平衡难题。部分古籍因年代久远,纸张已经极度脆弱,任何轻微的触碰都可能造成不可逆的损坏,这就要求修复师在修复前必须进行多次模拟实验,确保修复方案的安全性;其次是传统技艺的传承问题。古籍修复中的许多技艺,如手工造纸、传统浆糊制作等,都需要通过口传心授的方式传承,年轻一代因耐不住寂寞、学习周期长等原因,愿意投身这一行业的人越来越少。目前,全国从事古籍修复工作的专业人员不足千人,而等待修复的古籍却超过百万册,人才缺口极大。

为了应对这些挑战,近年来,各地图书馆、博物馆纷纷采取措施,推动古籍修复事业的发展。一方面,加大科技投入,引入数字化扫描、显微检测等先进技术,为古籍修复提供更科学的依据;另一方面,开展古籍修复技艺培训班,邀请资深修复师授课,培养年轻修复人才。同时,通过举办古籍修复成果展、开设公益讲座等方式,向公众普及古籍修复知识,提高社会对这一行业的关注度。李松涛所在的省图书馆,每年都会举办 “古籍修复体验日” 活动,让市民亲手体验纸张修补、浆糊调制等基础工序,许多孩子在体验后表示,希望未来能成为一名古籍修复师,为保护文化遗产贡献力量。

在科技飞速发展的今天,古籍修复师们依然坚守在静谧的工作室里,用双手与时光对话,用匠心守护文明。他们修复的不仅是一本本古籍,更是一段段即将被遗忘的历史,一条条连接过去与未来的文化纽带。当那些历经沧桑的古籍在他们手中重获新生,再次展现在世人面前时,我们看到的不仅是文字与纸张的结合,更是中华文明生生不息的生命力。那么,在未来的岁月里,随着更多年轻力量的加入,古籍修复这项古老的技艺又将焕发出怎样的生机?那些沉睡在库房中的古籍,又将向我们讲述哪些被遗忘的历史故事?这一切,都值得我们期待与探索。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。