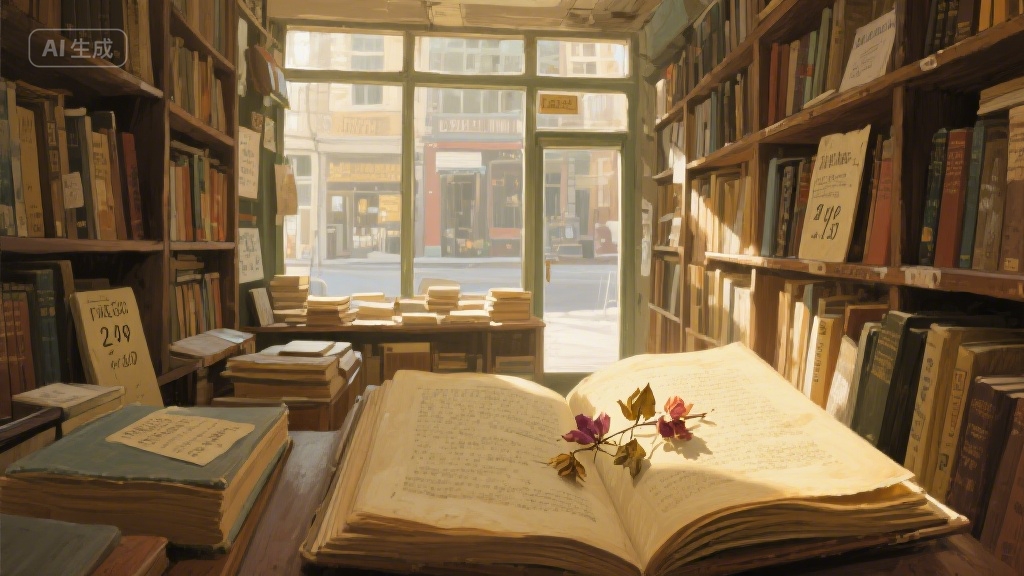

推开巷口那扇褪色的木门时,铜铃会发出一声清脆的轻响,像是在与每个走进来的人打招呼。书店不大,约莫二十平米的空间被顶天立地的书架占满,阳光透过临街的玻璃窗斜斜切进来,在泛黄的书页上投下斑驳的光影。空气中混着旧纸张特有的油墨味与淡淡的樟木香气,指尖拂过书脊时,能触到岁月留下的细微磨损痕迹 —— 有些书脊上还贴着几十年前的价格标签,有些扉页里夹着不知名读者留下的干枯花瓣,这些细碎的印记让每一本书都成了独一无二的故事载体。

来这里的人大多不会大声喧哗,连脚步声都不自觉放轻。有人蹲在书架前逐本翻阅,手指在书页间缓慢滑动;有人靠在窗边的旧藤椅上,捧着刚找到的书静静品读,偶尔抬头望向窗外穿梭的行人和掠过的飞鸟;还有常客会熟稔地与店主打招呼,聊几句最近淘到的珍本,或是询问有没有新收来的老杂志。在这里,时间仿佛放慢了脚步,没有电子屏幕的强光刺激,也没有急促的信息轰炸,只有文字与时光在安静地对话,让人暂时脱离城市的快节奏,沉浸在纸质阅读独有的温柔里。

店主老陈今年五十六岁,守着这家书店已经二十三年。他原本在国企做行政工作,二十多岁时偶然在旧货市场淘到一本 1958 年版的《朝花夕拾》,书页间夹着原主人的读书笔记,那些带着温度的字迹让他瞬间爱上了旧书。后来单位改制,他干脆辞职,用全部积蓄盘下了这间小店,从此一头扎进了旧书的世界。老陈收书很 “挑剔”,不是所有旧书都会收,破损严重、内容低俗的书他坚决不要,而那些带着时代印记的文学名著、绝版画册、老期刊,他却愿意花高价收购。“每本书都有灵魂,” 他常说,“我得给它们找个懂它们的新主人。”

店里最珍贵的藏品,是一套 1932 年版的《鲁迅全集》,墨绿色的布面书脊上烫金的字体虽有些褪色,却依旧透着庄重。这套书是老陈十年前从一位老人手里收来的,老人说这是他父亲留下的遗物,年轻时曾带着这套书辗转多地,如今自己年纪大了,怕照顾不好,才忍痛割爱。老陈给了老人远超市场价格的收购费,还特意做了一个玻璃书柜,将这套书小心翼翼地存放在里面,只允许读者在店里翻阅,不对外出售。“这不是普通的旧书,是承载了两代人记忆的文物,” 老陈抚摸着书柜玻璃,眼神里满是珍视,“我得替老人好好守着它,也替这座城市守着这段记忆。”

这些年,城市发展得越来越快,高楼大厦拔地而起,网红店铺换了一茬又一茬,不少同行因为生意不好做,纷纷关掉了旧书店,转行做了电商或开了文具店。老陈的书店也面临着生存压力,房租逐年上涨,年轻人更习惯在手机上阅读,来店里的顾客大多是中老年人,偶尔有几个年轻人进来,也多是为了拍照打卡,很少真正买书。有朋友劝他,不如把书店改成网红打卡地,卖些文创产品和咖啡,再搞个线上直播卖旧书,肯定能赚钱。老陈却摇了摇头:“我开书店不是为了赚大钱,要是为了赚钱,我早就转行了。这里是给爱书人留的一块净土,要是改成网红店,就没那股子味儿了。”

尽管生意清淡,老陈还是坚持做着一些 “不赚钱” 的事。他在书店角落设了一个 “免费阅读区”,摆了十几本当下热门的新书,供路过的人免费翻阅;每到周末,他会组织 “旧书分享会”,邀请读者带着自己珍藏的旧书来店里,分享书里的故事和自己与书的缘分;遇到家境困难却爱读书的孩子,他会主动送书,还鼓励他们常来店里看书。去年冬天,一个刚上初中的男孩经常在书店门口徘徊,老陈看出他想进来又不好意思,就主动邀请他进来,还给他搬了把椅子,让他随便看。后来男孩说,他特别喜欢读书,但家里条件不好,买不起新书,只能来书店蹭读。老陈听了,从书架上挑了几本适合他的文学名著,打包好送给了他,还对他说:“以后想看书了,就来店里,这里永远欢迎你。”

男孩后来成了书店的常客,每个周末都会来帮忙整理书架、擦拭玻璃,还会把自己的读书笔记带来给老陈看。老陈说,看到孩子眼里对知识的渴望,他就觉得自己的坚持是值得的。“现在的年轻人不是不爱读书,是没找到读书的乐趣,” 他看着男孩认真整理书架的背影,语气里带着一丝欣慰,“我守着这家小店,就是想给他们留一个能静下心来读书的地方,说不定哪天,就有人因为在这里读了一本书,改变了自己的人生呢?”

如今,老陈的书店在当地已经小有名气,不少外地的旧书爱好者专程赶来打卡,还有高校的学生社团把这里当成了社会实践基地,定期来帮忙整理书籍、记录每本书的历史。有人把老陈的故事发到了网上,越来越多的人开始关注旧书店的生存现状,也有更多年轻人愿意走进书店,感受纸质阅读的魅力。上个月,一家文化公司主动联系老陈,想和他合作举办 “旧书交换市集”,让更多人参与到旧书循环利用中来,老陈欣然答应,他说:“只要有人还爱旧书,还愿意走进书店,我就会一直守下去。”

傍晚时分,夕阳透过玻璃窗,给书架镀上了一层温暖的金边,老陈坐在藤椅上,手里捧着一本旧书,轻轻读着里面的文字。巷口的铜铃又响了,一个背着书包的女孩走了进来,目光在书架上仔细搜寻着,老陈抬起头,笑着问:“姑娘,想找什么书?” 女孩有些羞涩地说:“我想找一本 1985 年版的《城南旧事》,我奶奶说她年轻时读过,我想买来送给她当生日礼物。” 老陈眼睛一亮,起身从最里面的书架上抽出一本蓝色封面的书,递给女孩:“巧了,这刚收来没多久,你看看是不是这本?” 女孩接过书,翻开扉页,看到上面模糊的字迹,惊喜地叫了起来:“就是这本!我奶奶说扉页上有她当年画的小雏菊,你看,真的有!”

看着女孩开心的样子,老陈脸上露出了满足的笑容。窗外的天色渐渐暗了下来,城市的灯光次第亮起,书店里的灯光虽不明亮,却像一盏温暖的灯,在喧嚣的城市里散发着柔和的光芒。或许,旧书店就像城市的记忆碎片,藏在街巷的角落里,不张扬,却用自己的方式,守护着文化的传承,也守护着那些关于阅读的温柔时光。未来,这座城市还会继续变化,不知道老陈的书店还能守多久,也不知道还会有多少人愿意走进旧书店,感受旧书里的温度,但至少现在,这扇褪色的木门还在为每一个爱书人敞开,铜铃的轻响还在街巷里回荡,书页翻动的声音,依旧是这座城市里最动人的旋律之一。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。