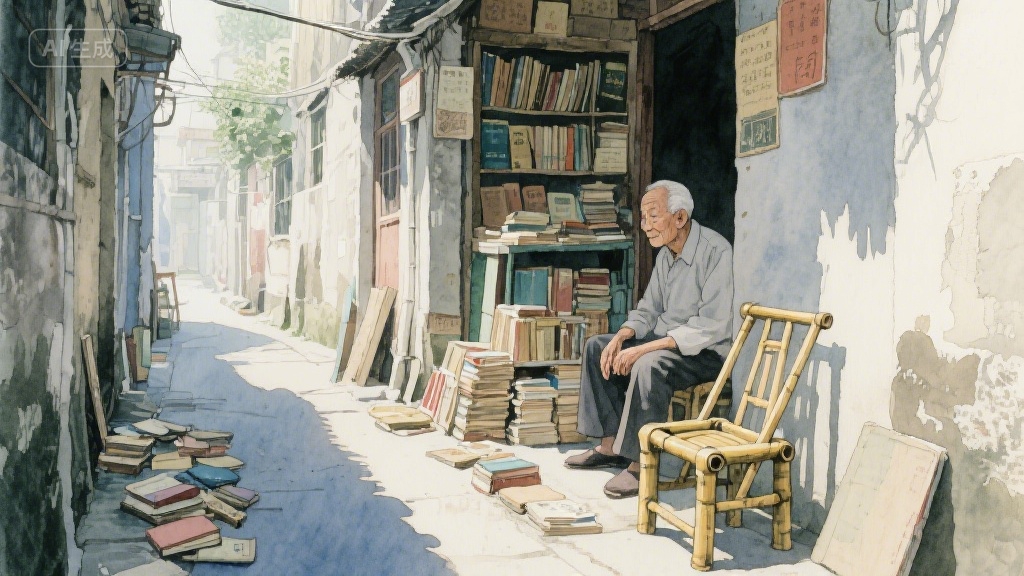

下班路上总爱绕进那条窄窄的巷子,不为别的,就为看看巷尾那家没有招牌的旧书店。老板是个头发花白的老爷子,每天搬个竹椅坐在门口,手里总捏着本翻得起毛边的书,见人路过也不吆喝,只抬头笑一笑,那笑容像旧书页里夹着的干花,温柔又带着点岁月的褶皱。

第一次进这家店是三年前的一个雨天,狼狈地躲雨时被木质门框上挂着的铜铃吸引。推开门的瞬间,一股混合着纸墨、灰尘和淡淡的樟木香气扑面而来,瞬间把外面的雨声和喧嚣都隔在了门外。书架是老式的实木材质,有些地方的油漆已经剥落,露出里面浅棕色的木头纹理,每一层都挤挤挨挨地摆满了书,从封面泛黄的经典名著到印着卡通图案的儿童绘本,再到几十年前的杂志和画册,像是一个杂乱却温暖的时光仓库。

老爷子说这些书大多是别人送过来的,有搬家时带不走的,有长辈留下的,也有年轻人看完觉得该找个好归宿的。他从不给书定价,全凭客人自己看着给,有人留下几十块,有人放下一杯热咖啡,还有学生把自己画的小卡片夹在书里。有次我在一本 1985 年的《读者文摘》里发现了一张泛黄的明信片,上面是娟秀的字迹:“阿明,等我从北京回来,就一起去看西湖的荷花。” 我不知道这张明信片的主人后来有没有如愿,但看着它,好像能摸到那个年代里小心翼翼的期待。

书店里的书没有分门别类,全靠客人自己翻找,有时候在一堆武侠小说里能翻到一本专业的植物图鉴,在言情小说旁边可能躺着一本厚重的历史书。老爷子说这样才有意思,“就像生活里的惊喜,你永远不知道下一秒会遇到什么”。有次一个穿着西装的男人在角落里翻了半天,最后抱着一本《小王子》眼眶发红,他说这是他小时候最喜欢的书,后来搬家弄丢了,没想到三十年后能在这里找回来。还有个老奶奶,每个月都会来挑几本儿童绘本,说是要读给邻居家没人照顾的小朋友听。

夏天的时候,书店里会开一台老旧的吊扇,嗡嗡地转着,风里带着书的香气;冬天则会生一个小小的煤炉,炉上烤着红薯,整个屋子都暖融融的。有时候客人不多,大家就会围在煤炉边聊天,有人讲自己出差时遇到的趣事,有人说自己最近遇到的烦恼,老爷子就坐在一旁听着,偶尔插一两句嘴,手里还翻着那本永远看不完的书。有次一个刚毕业的小姑娘说自己找不到工作,很迷茫,老爷子就从书架上拿了一本《平凡的世界》递给她:“你看里面的孙少平,那么难都没放弃,你还年轻,怕什么?” 小姑娘后来每个周末都会来书店帮忙整理书籍,脸上的笑容也越来越多。

其实这家书店也不是一直这么安稳,去年的时候,巷子里要整改,不少老店铺都搬走了,有人劝老爷子也把店关了,搬到宽敞点的地方,或者干脆把书卖掉养老。老爷子却摇了摇头,他说这家店不是做生意的地方,是给大家放 “回忆” 的地方,要是搬了,那些藏在书里的故事就找不到家了。后来不知道是谁把书店的故事发到了网上,很多人专门赶来打卡,有人捐来了自己珍藏的旧书,有人帮着修缮了漏雨的屋顶,还有附近的居民自发组织起来,帮老爷子一起守护这家小店。现在的书店,门口多了一个小小的留言板,上面贴满了便利贴,有人写着 “谢谢这里让我找回了童年”,有人写着 “希望这家店能一直开下去”,还有人画了可爱的卡通图案,给书店增添了不少生气。

我每次去书店,都会挑一本自己喜欢的书,找个角落坐下,慢慢读。有时候读着读着,会听到旁边有人轻轻的叹息,或者看到有人对着某一页书发呆,我知道,他们一定是在书里遇到了某个熟悉的自己。有次我问老爷子,为什么不把书店的名字写上,他笑着说:“名字不重要,重要的是大家知道这里有个能让人安心的地方就好。” 是啊,这家没有名字的旧书店,就像城市角落里的一盏灯,虽然不亮,却能在某个瞬间,温暖那些需要慰藉的人。

现在的城市发展得越来越快,高楼大厦拔地而起,网红店铺换了一家又一家,可这家旧书店却像个固执的老朋友,守在巷尾,等着每一个需要它的人。不知道未来它还能开多久,也不知道还会有多少人在这里遇到属于自己的故事,但我知道,只要它还在,就会有人愿意绕进这条窄窄的巷子,推开那扇挂着铜铃的木门,在书的香气里,找到片刻的安宁与温暖。下次路过的时候,你要不要也进去看看?说不定,你也能在某一本旧书里,找到属于你的惊喜呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。