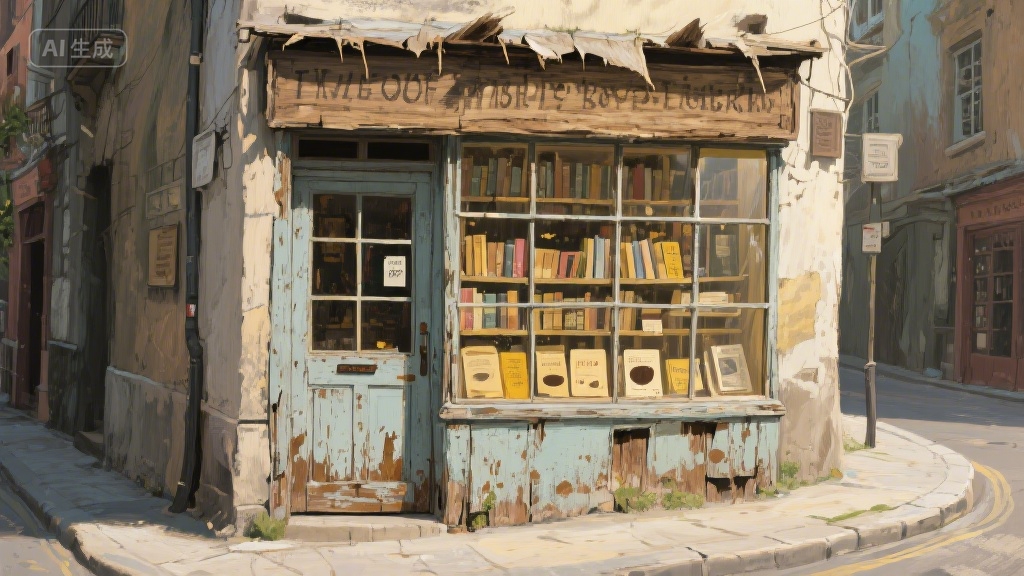

每次路过巷口转弯处,总会被那扇掉了漆的木门吸引。不是因为门楣上 “老书虫之家” 的招牌多显眼,反倒是招牌边缘翘起的木刺、门板上深浅不一的划痕,像在悄悄招手 —— 仿佛推开门就能撞进另一个慢下来的世界。第一次进去纯属偶然,那天躲雨时看见玻璃橱窗里堆着几排泛黄的书,封面上还沾着不知哪年的咖啡渍,鬼使神差就拉了门把手。

店里的光线总比外面暗两个度,阳光透过格子窗进来,会在地板上投下细碎的光斑,刚好落在老板娘织了一半的毛线袜上。她从不主动搭话,只坐在收银台后翻一本没封皮的书,翻页时手指会轻轻蹭过纸边,像是怕弄疼了那些旧文字。书架是拼接的,有的地方用铁丝加固过,顶层摆着顾客落下的小物件:缺了口的马克杯、掉了钻的发夹、写着 “明天见” 的便签纸,每样东西旁都压着张便利贴,记着 “2023 年 10 月遗落”“找蓝色发圈的姑娘可再来”。

上周六在角落里发现本《城南旧事》,扉页上有娟秀的钢笔字:“1998 年生日,妈妈送我的第一本课外书”,翻到中间某页,还夹着张褪色的电影院票根,日期是 1999 年 3 月 15 日,放映的电影是《泰坦尼克号》。突然就想起小时候,外婆也总爱在旧书里夹东西,有时是晒干的桂花,有时是超市小票,说这样以后翻书时,就能想起那天发生的事。抱着这本书坐在窗边的藤椅上,听着外面的雨声和店里的老唱片,恍惚间好像穿越到了二十多年前,仿佛能看见那个收到生日礼物的女孩,在电影院里为杰克和露丝掉眼泪的模样。

老板娘姓陈,大家都叫她陈姨,退休后用攒了半辈子的钱盘下这个小店。有次问她为什么不进些新书卖,她笑着指了指书架:“你看这些书,每本都有自己的故事呢。这本《小王子》里夹着情侣的合照,那本《三国演义》的前主人在空白处写满了批注,新书虽然干净,可少了点人情味儿。” 确实,在这里总能遇到有趣的人。上周遇到个老爷爷,蹲在历史书区翻了半小时,最后拿起本 1985 年版的《史记》,激动地说这是他年轻时丢的那本,扉页上还有他盖的藏书章。陈姨没要钱,只让他在店里多坐会儿,讲了讲这些年的经历,临走时老爷爷非要留下一袋自己种的橘子,说这是 “以书换橘”。

店里的书价也没个准头,陈姨说看心情定价,有时遇到学生模样的人,会主动打折;要是遇到真心喜欢某本书的人,甚至会免费送。有次一个高中生来买备考的辅导书,翻遍口袋还差五块钱,眼圈都红了。陈姨见状,把书塞到他手里:“先拿去看,等以后考上大学了,再来给我讲讲大学里的事就行。” 后来那个学生真的考上了重点大学,特意回来看陈姨,还带了本自己写的笔记,说要放在店里,给以后备考的学弟学妹做参考。现在那本笔记就放在收银台旁,封面上写着:“愿这本书能帮你实现梦想,就像当年陈姨帮我一样。”

傍晚时分,店里的人会多起来。有下班后来躲清静的上班族,捧着杯热奶茶坐在角落看书;有刚放学的孩子,趴在儿童区看漫画,笑声能传到街对面;还有些老顾客,一来就直奔熟悉的书架,好像和那些旧书早就成了老朋友。陈姨会在这时煮上一壶菊花茶,放在门口的小桌上,谁渴了都能倒一杯。有次我问她,守着这么个小店,会不会觉得无聊?她指了指正在看书的人们:“你看,每天都能遇到不同的人,听不同的故事,怎么会无聊呢?这些书就像一个个小窗口,透过它们能看到别人的人生,也能想起自己的过往。”

记得有天晚上走得晚,临走时陈姨递给我一本《汪曾祺散文》,说:“看你总爱坐在窗边看散文,这本送你,下次来记得给我带块你常吃的那家面包就行。” 现在每次去店里,我都会带些小零食,有时是面包,有时是饼干,陈姨也总会给我留着刚煮好的菊花茶。慢慢的,去旧书店不再是单纯为了看书,更像是去见一位老朋友,听她讲讲店里发生的新鲜事,再翻翻那些藏着时光的旧书,感受那份在快节奏城市里难得的慢与暖。

不知道你有没有这样的经历,在某个不起眼的角落,藏着一个能让你卸下疲惫的地方。可能是一家旧书店,可能是一家老面馆,也可能是一个公园的长椅。它们或许不显眼,却像一个个温暖的港湾,在你需要的时候给你慰藉。下次路过街角的旧书店时,你会不会也忍不住推开门,去寻找一本属于自己的旧书,去听听那些藏在文字里的故事呢?毕竟,谁也不知道,在那些泛黄的书页里,会藏着怎样的惊喜,又会遇到怎样的温暖。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。