青石板路在脚下延伸出细碎声响,转过街角那棵半枯的老槐树,便能看见 “拾光书屋” 褪色的木质招牌。招牌边缘的漆皮早已斑驳,几缕藤蔓从砖缝里钻出来,缠绕着 “书” 字的最后一笔,像是给这个旧招牌系了条绿色的丝带。推开那扇挂着铜铃的木门时,清脆的叮当声会先于书香漫进鼻腔,门轴转动的 “吱呀” 声像是从旧时光里传来的叹息,却一点不显得破败,反倒透着股让人安心的熟悉感。

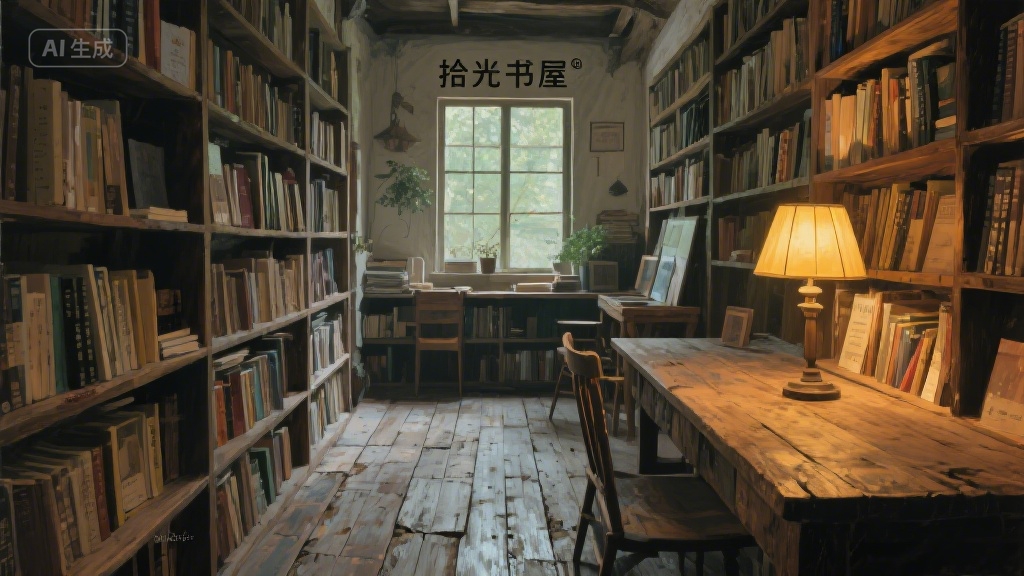

书店内部比临街的门面要深得多,两侧顶天立地的书架用的是老松木,深褐色的木纹里嵌着经年累月积攒的灰尘,手指拂过能触到细微的凹凸感。书架之间的通道只容两人侧身而过,头顶垂下的钨丝灯泡裹着米白色的纱布灯罩,暖黄的光线透过纱布,在书页上投下柔和的光斑。有些书架的顶层摆着旧钟表,玻璃罩里的指针走得极慢,偶尔发出 “咔嗒” 一声,像是在提醒来客这里的时间和外界不同。

书架上的书没有按常见的分类法排列,反倒像主人随手安放的宝藏。左手第三层的《唐诗宋词选》封皮已经泛黄,扉页上用蓝黑墨水写着 “1987.5.20 赠明华”,字迹娟秀,末尾还画了个小小的太阳。旁边的《鲁迅全集》是硬壳精装版,书脊有些磨损,翻开时能闻到淡淡的油墨香和旧纸张特有的霉味,书页间夹着一张干枯的银杏叶,叶脉清晰,像是被时光精心保存的标本。

书店的最里面摆着一张旧藤椅,藤条编织的缝隙里塞着几片掉落的书页,椅旁的小桌上放着一个粗陶茶杯,杯沿沾着一圈浅褐色的茶渍。阳光从头顶的小天窗斜射进来,刚好落在藤椅上,形成一块明亮的光斑,灰尘在光斑里慢悠悠地飞舞,像是在跳一支无声的舞蹈。偶尔会有老人拄着拐杖走进来,不着急找书,先在藤椅上坐一会儿,眯着眼睛晒晒太阳,嘴里哼着不成调的老歌,声音轻轻的,和书页翻动的 “沙沙” 声混在一起,格外惬意。

柜台后的老板娘总是穿着素色的棉麻衬衫,头发用一根木簪挽着,手里永远拿着一本没看完的书。有人进来时,她会抬起头笑一笑,露出两个浅浅的梨涡,不说话,也不推销,只是安静地看着客人在书架间穿梭。若是有人拿着书过来问价格,她会放下手里的书,接过书翻一翻,然后报出一个很便宜的价钱,声音温温柔柔的,像是怕惊扰了书中的故事。客人付款时,她会用牛皮纸把书包好,再系上一根红绳,动作缓慢而认真,像是在完成一件重要的仪式。

有一次,一个扎着羊角辫的小女孩拽着妈妈的衣角走进来,眼睛亮晶晶地盯着书架上的童话书。老板娘看到了,从柜台后走出来,轻轻抽出一本《安徒生童话》,蹲下来递给小女孩,说:“慢慢看,不着急买。” 小女孩接过书,坐在藤椅旁的小台阶上,一页一页地翻着,嘴角挂着甜甜的笑。妈妈在旁边的书架上找书,偶尔抬头看看女儿,眼神里满是温柔。阳光落在小女孩的头发上,镀上了一层金色的光晕,那一刻,整个书店都变得格外温暖。

傍晚的时候,书店里的人会多一些。学生们背着书包进来,找一本习题册或者辅导书,坐在小桌旁的矮凳上翻看;上班族会挑一本轻松的小说,靠在书架上读几页,缓解一天的疲惫;还有些人只是进来转一转,不买东西,只是闻闻书香,看看旧物件,像是在寻找某种心灵的慰藉。老板娘会在这个时候煮一壶茶,茶香混着书香,在小小的空间里弥漫开来,让人舍不得离开。

天色渐暗时,老板娘会点亮门口的灯笼,昏黄的灯光透过灯笼上的剪纸图案,在青石板路上投下好看的影子。客人们陆续离开,铜铃又开始叮当地响,像是在和客人道别。最后一个客人走后,老板娘会关上木门,拿起抹布,轻轻擦拭书架和小桌,动作轻柔得像是在抚摸老朋友的脸颊。擦完后,她会坐在藤椅上,拿起那本没看完的书,就着天窗透进来的最后一点微光,继续读下去,直到夜色完全笼罩整个街道。

这样的日子,老板娘已经过了二十多年。有人问她,为什么不把书店装修得现代一点,多进些畅销书,她说:“这些旧书就像老朋友,我舍不得它们。” 也有人说,现在大家都看电子书了,老书店早晚要被淘汰,她只是笑一笑,不反驳,依旧每天开门,整理书架,等待客人。或许在她心里,这家老书店不仅仅是一个卖书的地方,更是一个存放时光的容器,里面装着无数人的回忆和故事。

如今,城市里的高楼越来越多,崭新的书店也随处可见,可 “拾光书屋” 依旧静静地立在街角,像一个固执的守护者,守护着那些被时光遗忘的故事。每次走过那条青石板路,总能听到木门转动的 “吱呀” 声和铜铃的 “叮当” 声,还有书页翻动的 “沙沙” 声,这些声音交织在一起,像是在诉说着一个关于时光和坚守的故事。下次路过时,你会不会推开那扇木门,走进这个装满时光褶皱的老书店,找一本旧书,坐下来,听一听时光的声音呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。