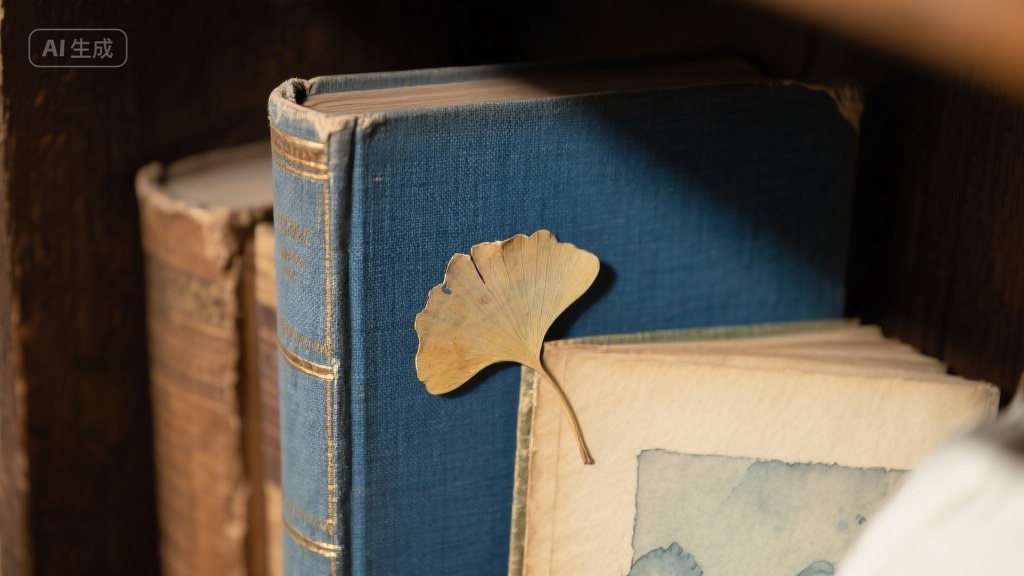

书架深处藏着的那本蓝布封皮旧书,脊背上的金线早已褪成淡褐色,像老人眼角晕开的皱纹。指尖拂过封面时,能触到布料纤维里嵌着的细尘,那是几十年光阴沉淀的重量。翻开第一页,泛黄的纸页间飘出一缕若有若无的气息,不是新书油墨的刺鼻味道,而是混合了阳光、樟木与岁月发酵的温柔香气,仿佛一脚踏进了某个被遗忘的午后。书里夹着的银杏叶标本已经脆薄如蝉翼,叶脉却依旧清晰,像是谁特意留下的时光印章,标注着某个读这本书的秋日。扉页上有一行铅笔字迹,笔画纤细却有力,写着 “某年某月于图书馆三楼靠窗座”,没有姓名,只有一个简单的笑脸符号,让这本沉默的旧书突然有了温度。

每一本旧书都是时光的容器,装着前人的心事与痕迹。有的书页间会夹着褪色的电影票根,票面上的日期早已模糊,却能想象出当年握着这本书的人,看完电影后在昏暗灯光下继续阅读的场景;有的段落旁有红色钢笔圈画的痕迹,墨迹顺着纸纹晕开,像是阅读时心潮起伏的印记;还有的书后空白页上,有人写下了简短的批注,或许是对情节的疑惑,或许是突如其来的感悟,这些零散的印记,让旧书不再是单纯的文字载体,而是变成了可以触摸的时光碎片,每一次翻阅,都像是在与过去的某个人进行一场无声的对话。

去年在老街的旧书店里,我遇到过一本 1987 年版的诗集。书店老板是个头发花白的老人,他说这本书的前主人是位中学老师,退休后把家里的书都捐给了书店,唯独这本诗集,他翻了又翻,最后还是决定留下,直到半年前身体不便,才不得不将书托付给书店。我轻轻翻开诗集,在其中一页的空白处,看到了用蓝色钢笔写的批注:“今日课堂上,学生问我为何喜欢这首诗,我竟一时语塞,或许喜欢本就无需理由,就像春风偏爱桃花,晚霞眷恋西山。” 字迹有些潦草,却透着一股真诚的温柔,让我仿佛看到了那位老师在课堂上与学生交流时的模样,也忽然明白,旧书里藏着的不仅是文字,还有一个个鲜活的人生片段,这些片段或许平凡,却带着打动人心的力量。

还有一次,我在祖母的旧木箱里发现了一本民国时期的小说。书的封面已经破损,书页边缘也有些卷曲,但里面的文字却依旧清晰。祖母说,这本书是她年轻时,祖父送给她的定情信物。那时祖父在外地读书,每次写信,都会在信里夹上小说里的一段话,等到祖父毕业归来,这本书已经被他们批注得满满当当。祖母说着,从书里取出一张泛黄的信纸,信上写着:“翻到第 38 页,那句‘愿有岁月可回首,且以深情共白头’,正是我想对你说的话。” 信纸的边角已经磨损,却依旧能感受到当年两人之间的深情。如今祖父早已离世,祖母却依旧时常翻阅这本旧书,她说每次翻开,都像是能听到祖父的声音,看到他当年写信时的模样,这本书,早已成了她思念祖父的寄托,成了连接过去与现在的纽带。

旧书的魅力,还在于它所承载的时代记忆。一本上世纪五六十年代的连环画,能让人想起那个物资匮乏却充满热情的年代,孩子们围坐在院子里,争抢着翻阅连环画的场景;一本七八十年代的武侠小说,会让人联想到街头巷尾的租书摊,年轻人放学后排队租书的热闹画面;而一本九十年代的散文合集,则能让人回忆起那个文学盛行的年代,人们在灯下静静阅读,与文字为伴的时光。这些旧书,就像是一个个时光的窗口,透过它们,我们能看到不同年代的生活场景,感受到不同时期的社会氛围,也能在这些记忆的碎片中,找到属于自己的童年或青春印记。

有时候,我会坐在窗边,一边晒着太阳,一边翻阅旧书。阳光透过窗棂,在书页上投下斑驳的光影,风从窗外吹进来,翻动着书页,发出轻微的 “沙沙” 声,像是旧书在低声诉说着过去的故事。我会因为书中某段动人的文字而驻足,也会因为某句批注而陷入沉思,更会因为某张夹在书中的旧纸条而心生感动。这些旧书,或许没有新书那样精致的装帧,没有华丽的排版,却有着新书无法替代的厚重与温度,它们像是一位位沉默的老者,用文字和印记,向我们讲述着时光里的秘密,也用它们独有的方式,温暖着我们的心灵。

如今,随着电子书的普及,越来越多的人开始习惯在电子设备上阅读,旧书似乎也渐渐被人们遗忘。但我始终相信,旧书不会真正消失,因为它所承载的时光与情感,是电子屏幕无法替代的。就像那些被珍藏的旧照片、旧信件一样,旧书也是我们记忆的载体,是我们与过去连接的纽带。或许在未来的某一天,当我们再次翻开一本旧书,依旧能在泛黄的书页间,找到那些被时光珍藏的感动,依旧能在零散的印记里,触摸到那些鲜活的人生片段。而那时,我们或许会明白,旧书不仅是文字的集合,更是时光的馈赠,是岁月留给我们的最珍贵的礼物。

下次再路过旧书店时,你会不会停下脚步,走进店里,去寻找一本属于你的旧书?或许在某个不起眼的角落,就有一本旧书,正等待着与你相遇,等待着向你讲述它所承载的时光故事,等待着成为你生命中一段难忘的记忆。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。