古籍作为承载人类千年智慧的物质载体,其存在价值远超纸张与墨痕的物理叠加。从商周甲骨上的卜辞到唐宋卷轴中的诗文,从明清方志里的民生记录到科技典籍中的技艺传承,每一页泛黄的纸页都凝结着特定时代的思想脉搏与文化基因。然而,时光侵蚀、环境变化与人为因素的叠加,让大量古籍正以肉眼可见的速度衰败 —— 虫蛀造成的孔洞如蜂窝密布,霉变引发的色斑不断扩散,纸张酸化导致的脆化让书页一触即碎,这些损伤不仅威胁着文献的物理存在,更在悄然切断当代人与历史对话的纽带。古籍修复师,正是这场文明保卫战中沉默的守护者,他们以精湛技艺为笔,以耐心细致为墨,在破损的典籍上续写着文化传承的篇章。

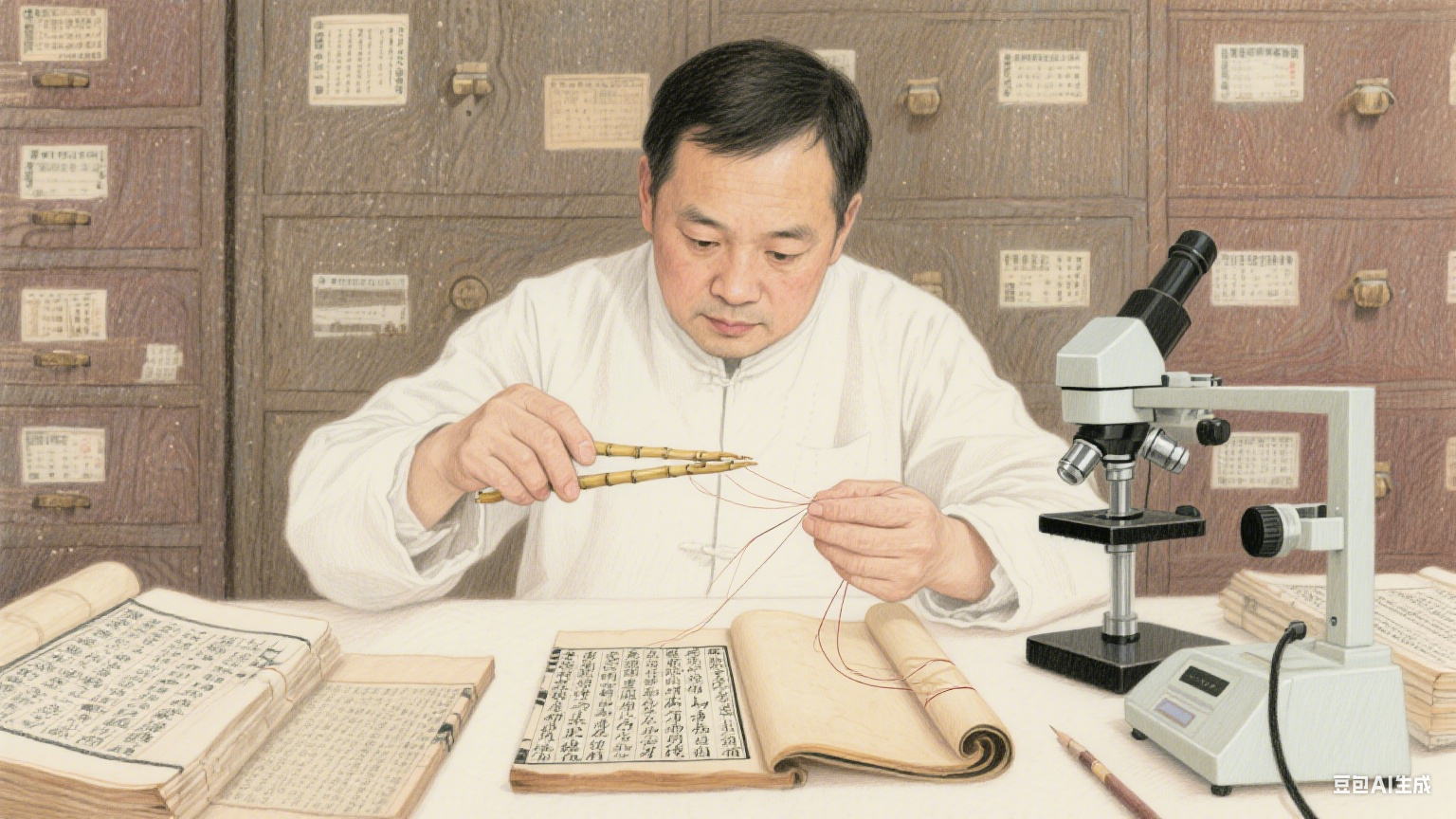

古籍修复并非简单的 “修补” 工作,而是一门融合历史、文献、化学、手工技艺的综合性学科。从业者需要具备扎实的古籍版本学知识,能够准确判断典籍的成书年代、纸张材质、装帧形式,甚至通过墨色变化与字体风格辨别抄写或刻印的地域特征;同时要掌握纸张纤维分析、颜料成分检测等现代科技手段,为修复方案提供科学依据。修复过程中的每一个步骤都需遵循 “最小干预”“可逆性” 原则,例如在处理虫蛀孔洞时,修复师需先从与古籍同期的纸张中提取纤维,制成与原纸厚度、色泽相近的补纸,再用竹镊子将补纸精准覆盖在孔洞处,以极细的丝线进行修补,整个过程如同为古籍进行一场精密的外科手术。

北京某古籍修复中心曾接收过一部清代乾隆年间的《水经注》抄本,这部典籍因长期存放在潮湿的阁楼中,不仅纸张严重霉变,部分书页还因水渍粘连形成了坚硬的 “纸砖”,稍有不慎便会导致文字损毁。修复师首先将典籍放入恒温恒湿的环境中进行为期两周的稳定处理,待纸张湿度逐渐平衡后,用软毛刷蘸取特制的脱酸溶液,轻轻刷在霉变处,中和纸张中的酸性物质;对于粘连的书页,修复师则用细针小心翼翼地分离纸层,同时用放大镜观察每页的文字排列,确保分离过程中不破坏字迹。在补纸环节,修复师发现原书使用的是产于南方的皮纸,这种纸张如今已极少生产,他们最终在一家非遗造纸工坊找到相似的原料,经过多次试验,复刻出与原纸特性一致的补纸。整个修复过程耗时八个月,当这部《水经注》抄本重新以平整的书页、清晰的字迹呈现在世人面前时,修复师们不仅恢复了典籍的物理形态,更让其中记载的河道变迁、地理风貌等历史信息得以重新流传。

古籍修复工作的挑战不仅在于技术层面,更在于对历史文化的敬畏与传承。每一部古籍都有其独特的历史背景与文化语境,修复师在工作中需要不断查阅史料,了解典籍的成书过程、流传经历,甚至作者的生平事迹,只有这样才能在修复中更好地保留典籍的历史风貌。例如,修复一部宋代的刻本时,修复师需要研究宋代刻书的字体风格、版式特征,甚至当时的避讳制度,确保补刻的文字符合宋代的文化规范;而修复一部民间流传的家谱时,则需要关注其中的手写批注、印章印记,这些细节往往蕴含着家族迁徙、社会交往等重要信息,是典籍文化价值的重要组成部分。

随着数字化技术的发展,古籍保护领域也出现了新的趋势。许多古籍修复机构开始将修复后的典籍进行高清扫描,建立数字化档案,一方面可以为研究者提供更便捷的查阅方式,减少典籍的实体翻阅次数,另一方面也能通过数字技术对古籍进行虚拟修复,为实际修复工作提供参考。但数字化技术并不能替代传统的古籍修复,实体典籍所承载的纸张纹理、墨色变化、装帧工艺等物理信息,是数字版本无法完全复制的,这些信息对于研究古代造纸技术、印刷工艺、文化传播等领域具有不可替代的价值。因此,如何在传统修复与数字化保护之间找到平衡,实现 “物理修复” 与 “数字传承” 的协同发展,成为当前古籍保护领域面临的重要课题。

在快节奏的现代社会中,古籍修复工作似乎与当下的生活显得有些脱节,修复师们常常需要在安静的工作室中,面对破损的典籍度过漫长而枯燥的时光。但正是这份坚守,让一部部濒临消亡的古籍重获新生,让千年文明的火种得以延续。当我们在博物馆中看到那些经过修复的古籍静静陈列,在图书馆中翻阅到修复后的典籍时,或许很少有人会想到背后修复师们付出的心血。然而,正是这些沉默的守护者,用他们的双手将历史的碎片重新拼接,让我们得以透过泛黄的纸页,触摸到古人的思想与智慧,感受到文明传承的温度。那么,在未来的岁月里,如何让更多人关注古籍修复事业,如何培养更多优秀的修复人才,如何为古籍保护提供更完善的制度保障,这些问题值得每一个关注文化传承的人深入思考。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。