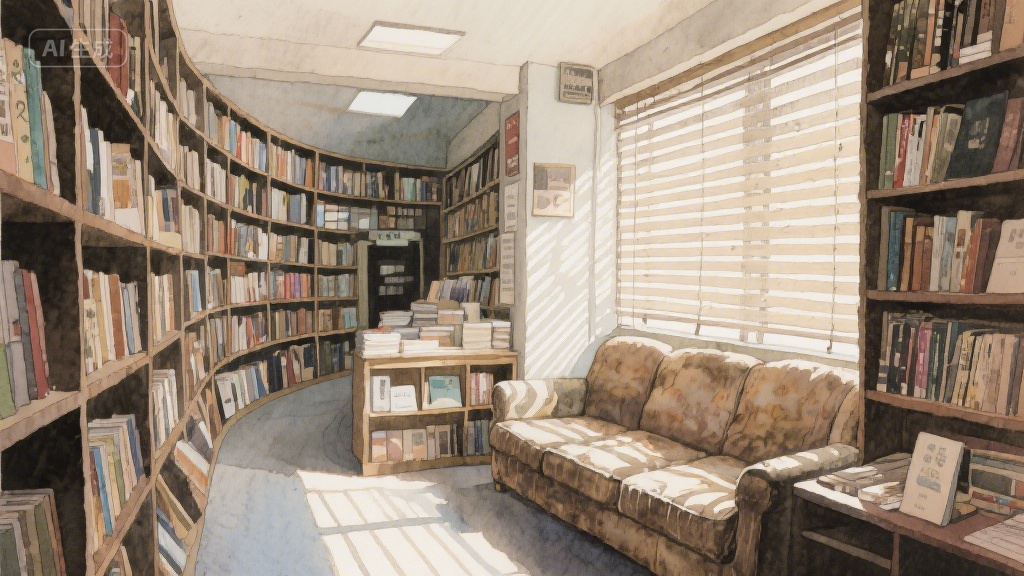

推开街角那家书店的玻璃门时,风铃清脆的响声总会先于油墨香扑面而来。这个不足八十平方米的空间里,书架沿着墙壁蜿蜒伸展,靠窗的位置摆着两张旧沙发,阳光透过百叶窗在书页上投下斑驳的光影。这样的场景,曾是许多人关于城市生活的温暖记忆,如今却在快节奏的时代浪潮中,面临着前所未有的挑战与蜕变。

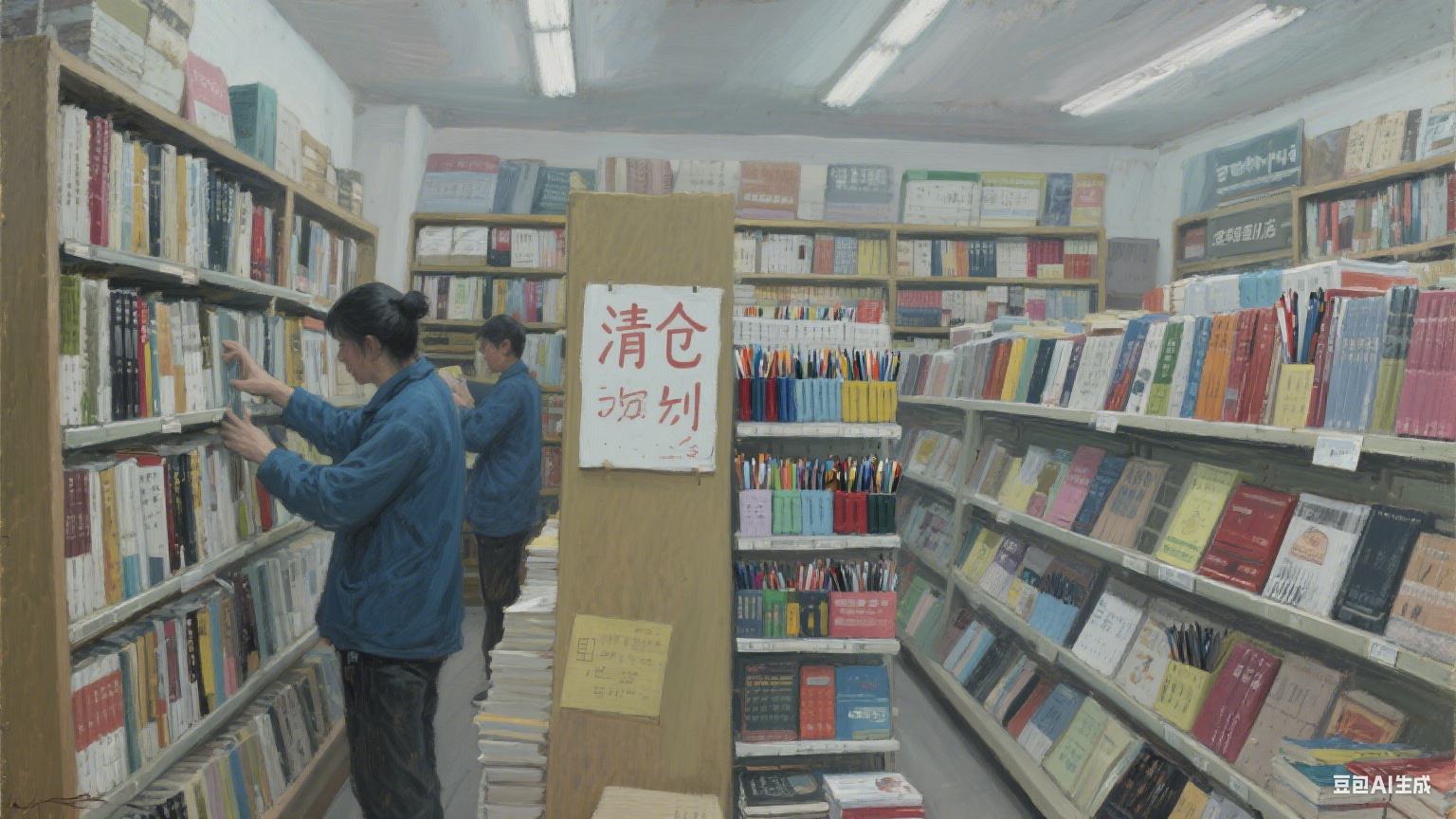

实体书店的式微早已不是新鲜话题。电商平台的低价冲击、电子阅读设备的普及、碎片化信息获取方式的流行,让越来越多人习惯了在屏幕上滑动指尖,而非捧着纸质书静坐一下午。不少经营了十几年的老书店,或是贴出 “清仓结业” 的告示,或是缩减店面面积,将一半空间改造成文具售卖区,勉强维持运转。那些曾挤满读者的书架前,如今常常只有工作人员整理书籍的身影,空气中除了书香,似乎还多了一丝难以言说的冷清。

然而,并非所有书店都在时代洪流中黯然退场。在一线城市的核心商圈,一家以 “复合型文化空间” 为定位的书店,正用全新的运营模式吸引着年轻人的目光。这家书店打破了传统书店 “只卖书” 的单一业态,将书籍销售与咖啡轻食、文创产品、文化沙龙等服务相结合。周末午后,这里常常座无虚席:有人点一杯拿铁,在书架旁的小桌前专注阅读;有人围坐在中央活动区,聆听作家分享创作故事;还有家长带着孩子,在儿童阅读区挑选绘本,轻声交流书中的情节。这种 “书店 +” 的多元化经营模式,不仅为读者提供了更丰富的体验,也为书店开辟了新的收入来源,让纸质阅读在城市生活中重新找到了立足之地。

社区书店的兴起,则让阅读与日常生活的联系变得更加紧密。与商圈书店的热闹不同,社区书店更像是邻里间的 “文化客厅”,规模不大却充满人情味。店主通常会根据周边居民的需求挑选书籍,比如为上班族准备职场成长、心理疗愈类读物,为老年人添置健康养生、经典文学类书籍,还会专门开辟一个区域摆放儿童绘本和益智读物。除了售书,社区书店还会定期组织亲子阅读会、手工制作、旧书交换等活动,吸引居民参与。住在附近的张阿姨每周都会来这里两三次,她说:“退休后在家总觉得孤单,来书店看看书,和店主聊聊天,有时候还能参加活动认识新朋友,日子过得充实多了。” 这种扎根社区的经营方式,让书店不再是孤立的商业场所,而是成为连接邻里情感、丰富社区文化生活的重要纽带。

在数字化浪潮的冲击下,传统书店也在积极拥抱科技,探索线上线下融合的发展路径。许多书店开通了线上商城,读者可以通过微信小程序或 APP 查询书籍库存、下单购买,支持到店自提或快递配送。一些书店还引入了智能书架、电子阅读屏等设备,读者用手机扫描书籍旁的二维码,就能查看试读章节、作者简介和其他读者的评价,大大提升了选书的便捷性。更有书店尝试开展线上文化活动,比如通过直播平台举办作家访谈、读书分享会,让无法到店的读者也能参与其中。这种线上线下联动的模式,既保留了实体书店的体验感,又借助科技手段扩大了服务范围,让更多人感受到阅读的魅力。

当然,城市书店的转型之路并非一帆风顺。多元化经营需要投入更多的资金和人力,对于小型书店来说,面临着不小的成本压力;社区书店的客流量相对固定,如何持续吸引新顾客、保持活动的新鲜感,也是店主们需要不断思考的问题;线上业务的开展则对书店的数字化运营能力提出了更高要求,许多传统书店在技术应用和人才储备方面还存在短板。但即便如此,仍有越来越多的人在为守护城市中的这一盏 “阅读之灯” 而努力 —— 有人放弃高薪工作,回到家乡开一家小书店;有人发起众筹,帮助老书店渡过经营难关;还有志愿者定期到社区书店义务服务,为读者推荐好书、组织活动。

这些坚持与探索,让我们看到了城市书店的韧性与希望。它们不再仅仅是售卖书籍的场所,而是成为承载文化记忆、传递情感温度、激发思想碰撞的公共空间。当我们在忙碌的生活中感到疲惫时,走进一家书店,指尖拂过书脊,耳边传来轻柔的音乐,或许就能找到片刻的宁静与慰藉。未来,城市书店还会迎来怎样的变化?它们将如何更好地适应时代发展,满足人们日益多样化的阅读需求?这需要经营者、读者和社会各界共同探索与努力。但可以肯定的是,只要还有人愿意在书页间寻找力量与感动,城市中的这一盏 “阅读之灯”,就会一直亮下去。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。