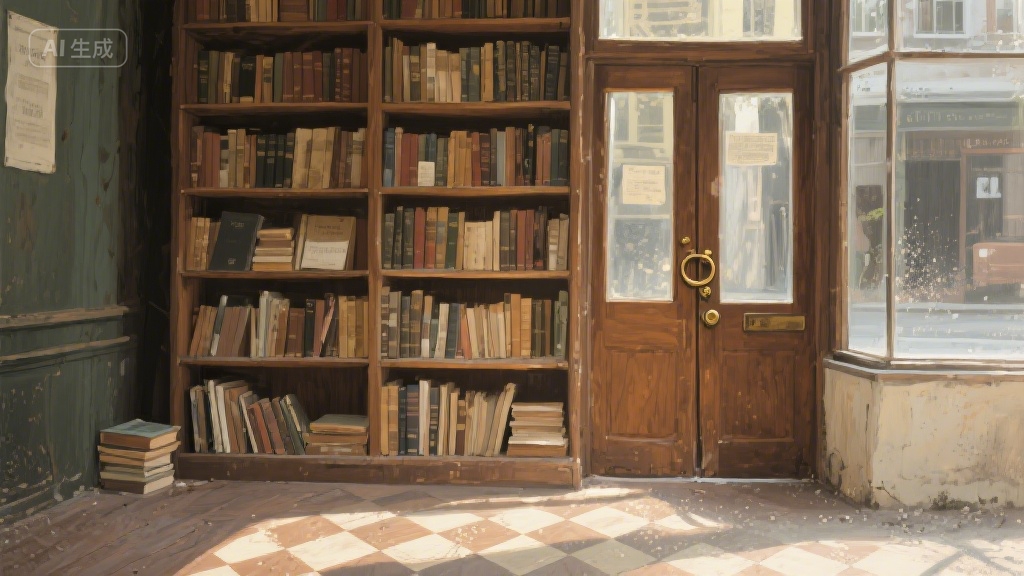

推开那扇嵌着铜环的木门时,掌心会先触到一层薄尘。门轴发出悠长的 “吱呀” 声,像老人睡醒时舒展筋骨的轻叹,将街道上的喧嚣轻轻拦在门外。书店不大,进深不过二十步,却挤着六排顶天立地的木书架,每一格都被书籍填得满满当当,连缝隙里都像是藏着经年累月的墨香。阳光从临街的玻璃窗斜切进来,在地板上投下菱形的光斑,光斑里浮动着细微的尘埃,缓慢地起落,仿佛时间在这里也放慢了脚步。

书架是深褐色的,木纹里沁着岁月的痕迹,有些地方的漆皮已经剥落,露出底下浅淡的原木色。最靠里的那排书架专门摆放旧书,书脊上的字迹大多已经模糊,有的还贴着泛黄的借阅标签,上面的钢笔字迹歪歪扭扭,能辨认出几十年前的日期。偶尔会在书页里翻到夹着的干枯花瓣,或是写着只言片语的便签,像是前一位读者留下的秘密。有一次我在一本 1987 年版的诗集里,发现了一张用铅笔勾勒的猫咪速写,线条柔软,猫咪的眼睛却画得格外有神,仿佛下一秒就要从纸上跳下来,蹭一蹭书架上的书脊。

书店的主人是位头发花白的老人,总是穿着洗得发白的棉布衬衫,坐在门口那张藤编摇椅上。他不常说话,手里总捧着一本线装书,眼镜滑到鼻尖上也不在意,只偶尔抬头,对进来的客人温和地点点头。有次我蹲在书架前找书,膝盖不小心撞到了下层的木板,他听见声响,慢悠悠地走过来,递过来一个软垫,声音带着岁月的沙哑:“这书架年头久了,棱角硬,垫着点舒服。” 软垫是深蓝色的,上面绣着一朵小小的梅花,针脚有些松散,却透着一股熨帖的暖意。

书店的角落里放着一张老式书桌,桌面上铺着格子桌布,摆着一个搪瓷杯,杯身上印着 “为人民服务” 的字样,杯沿有些磕碰。桌上还放着一台老旧的台灯,金属灯杆已经氧化出淡淡的铜绿,晚上亮起时,灯光是暖黄色的,刚好能照亮摊开的书页。常有附近学校的学生来这里写作业,老人从不打扰,只是偶尔会给他们添一杯热水。有个扎着羊角辫的小姑娘,每天放学后都会来,坐在书桌前读童话故事,读到有趣的地方,会忍不住小声笑出来,老人听见了,嘴角也会跟着微微上扬。

书架上的书种类很杂,从古典诗词到现代小说,从工具手册到连环画,甚至还有几本封面破损的旧杂志。有一套《鲁迅全集》放在最显眼的位置,书脊是暗红色的,书页已经泛黄发脆,却被保存得格外整齐,显然经常有人翻阅。我曾在这套书里看到过不同颜色的批注,黑色的钢笔字、红色的圆珠笔字,还有用铅笔轻轻划下的波浪线,像是不同时代的读者在这里进行着跨越时空的对话。老人说,这套书是他年轻时攒了三个月工资买的,后来书店开起来,就一直放在这里,供人免费翻阅。

每到下雨天,书店里的人会多一些。雨点敲打着玻璃窗,发出 “哒哒” 的声响,和书页翻动的 “沙沙” 声交织在一起,格外安静。有人站在书架前慢慢选书,有人坐在藤椅上轻声交谈,还有人只是望着窗外的雨帘发呆。有一次下暴雨,街上的积水漫过了台阶,一位骑着自行车的年轻人匆匆跑进来避雨,裤脚全湿了。老人递给他一条干毛巾,又从书架上抽出一本旧书递给她:“没事,慢慢等,雨停了再走。” 年轻人接过书,低头翻开,很快就沉浸在故事里,忘了外面的风雨。

书店的墙壁上挂着几幅旧照片,都是黑白的。有一张是书店刚开业时拍的,那时老人还很年轻,穿着中山装,站在书架前,笑容明亮。还有一张是冬天拍的,窗外积着雪,书店里生着煤炉,几个人围坐在炉边,手里捧着书,脸上带着暖意。照片的边角已经卷起,有些地方的影像也变得模糊,却像是一扇扇小窗户,能让人窥见过去的时光。老人说,这些照片都是他的老顾客帮忙拍的,有的已经过去几十年了,现在再看,就像昨天发生的事一样。

傍晚的时候,夕阳会把书店染成橘红色。老人会起身,慢慢整理书架上的书,把被翻乱的书一本本放回原位,动作轻柔,像是在抚摸老朋友的肩膀。遇到书页破损的书,他会拿出针线和浆糊,小心翼翼地修补,阳光落在他的白发上,镀上一层柔和的光晕。有次我问他,经营这家书店会不会很辛苦,他笑着摇摇头:“这些书啊,就像我的老伙计,每天和它们待在一起,心里踏实。”

有时候我会想,这家老书店就像一个时光的容器,装着无数人的回忆和故事。每一本书都有自己的旅程,从一个人的手中传到另一个人的手中,带着不同的温度和气息。每一个走进书店的人,也都带着自己的心事,在书页间寻找慰藉,或是在安静的时光里放松自己。这里没有城市的快节奏,没有电子产品的喧嚣,只有墨香、阳光和淡淡的岁月味道。

暮色渐浓时,老人会关上书店的门。木门再次发出 “吱呀” 的声响,像是在和这一天告别。街道上的路灯亮了起来,透过玻璃窗,能看到书架的影子映在墙上,像是一道道温柔的褶皱。我不知道这家老书店会存在多久,也不知道未来会有多少人走进这里,又带着怎样的故事离开。但我知道,只要这扇门还能推开,只要书架上的书还在,就会有人在这里找到属于自己的片刻宁静,找到那些藏在时光褶皱里的温暖与感动。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。