当全球能源结构加速向清洁低碳转型,一种被誉为 “终极清洁能源” 的物质正逐渐走进大众视野,它就是氢能。这种由氢元素构成的能源载体,不仅燃烧后仅产生水,不排放任何污染物,还具备能量密度高、储存周期长、应用场景广泛等诸多优势,正在成为破解传统化石能源困境、实现 “双碳” 目标的重要力量。从交通运输领域的燃料电池汽车,到工业生产中的绿色炼钢,再到建筑领域的分布式供暖,氢能的身影已开始出现在能源消费的多个环节,为构建可持续的能源体系注入新的活力。

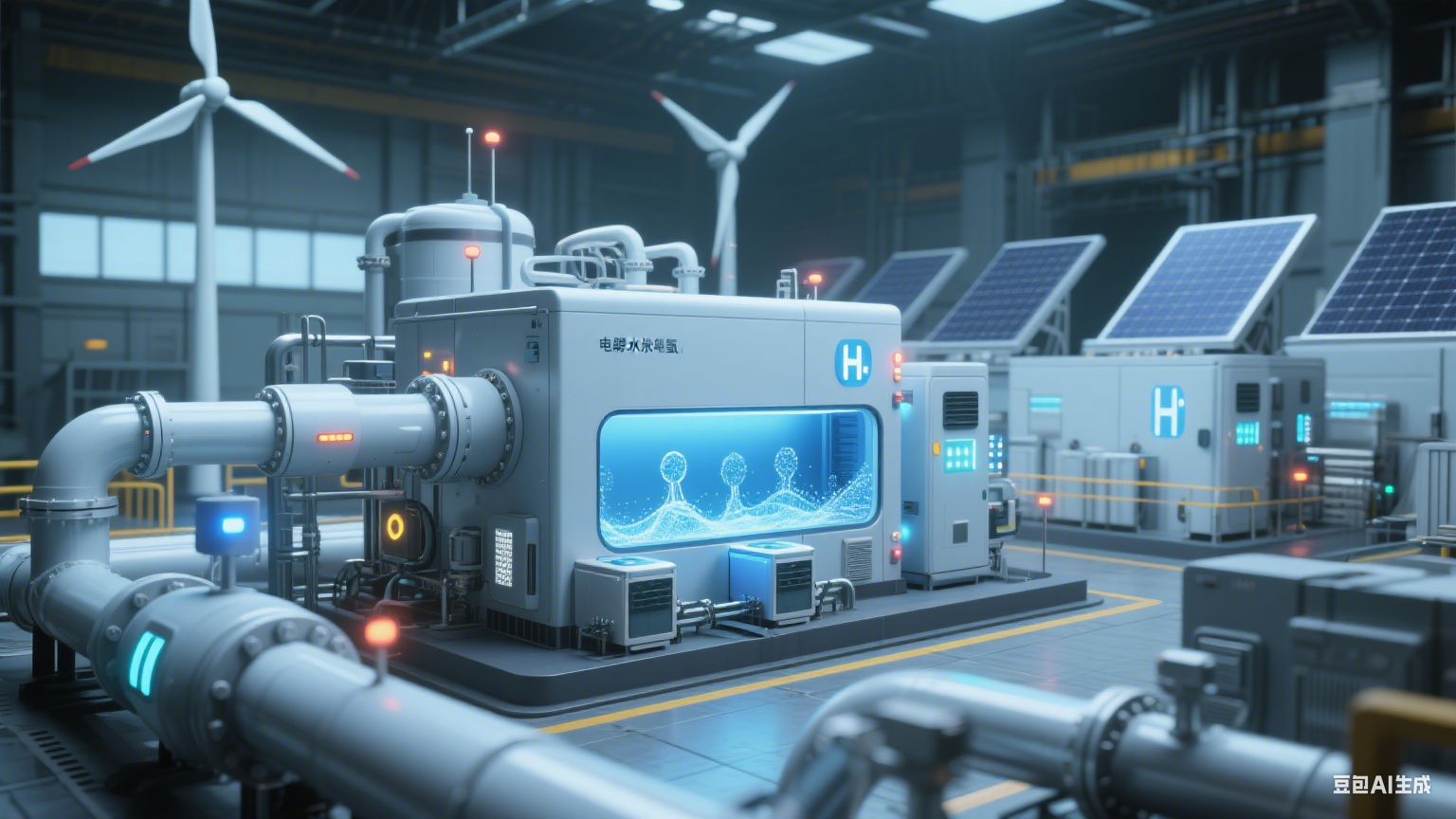

氢能的独特价值首先体现在其对能源系统的 “补位” 作用上。传统可再生能源如风能、太阳能受自然条件影响较大,存在间歇性、波动性的问题,而氢能恰好能成为这些清洁能源的 “储能伙伴”。通过电解水制氢技术,可将风电、光伏发出的富余电能转化为氢能储存起来,在用电高峰时再通过燃料电池或燃气轮机将氢能转化为电能或热能,实现能源的跨时空调配。这种 “风光制氢 — 储氢 — 用氢” 的闭环模式,不仅能提升可再生能源的消纳率,还能保障能源供应的稳定性,为能源系统的安全运行提供重要支撑。

要让氢能真正走进生产生活,首先需要解决的是 “绿氢” 的制备问题。目前氢能的来源主要分为灰氢、蓝氢和绿氢三类,其中灰氢通过化石燃料制氢,碳排放较高;蓝氢在灰氢基础上增加碳捕集技术,碳排放有所降低;而绿氢则完全依靠可再生能源电解水制氢,全程零碳排放,是未来氢能发展的核心方向。不过,绿氢制备目前面临的最大挑战是成本过高,尤其是电解槽设备成本和可再生能源电价,制约了其大规模推广。近年来,随着光伏、风电装机容量的快速增长和电价的持续下降,以及电解槽技术的不断突破,绿氢的成本正逐步降低。有数据显示,部分地区的绿氢成本已从 2015 年的每公斤 5 美元以上降至 2024 年的每公斤 2-3 美元,未来随着技术迭代和规模效应的显现,绿氢成本有望进一步下降至与灰氢竞争的水平。

氢能的储存与运输是连接制备端和应用端的关键环节,也是当前氢能产业链发展的难点之一。根据储存形态的不同,氢能储存主要分为高压气态储氢、液态储氢和固态储氢三种方式。高压气态储氢技术成熟、成本较低,是目前车用氢能储存的主流方式,但存在储氢密度低、安全性要求高的问题;液态储氢需要将氢气冷却至 – 253℃,储氢密度高,但能耗和设备成本较高,主要用于长距离、大规模的氢能运输;固态储氢则通过氢与金属或合金反应形成氢化物进行储存,具有储氢密度高、安全性好的优势,但目前技术尚处于实验室或中试阶段,尚未实现大规模商业化应用。在运输方面,除了传统的高压气态长管拖车运输,管道运输是未来大规模氢能运输的重要方向。氢能管道运输具有运输量大、能耗低、成本低的优势,但目前全球氢能管道总里程较短,且存在与天然气管网混输的技术兼容性问题。未来,随着氢能需求的增长,专用氢能管道的建设将逐步加快,同时与天然气管网的混输技术也将不断完善,为氢能的跨区域运输提供保障。

氢能的应用场景丰富多样,正在逐步渗透到各个领域。在交通运输领域,燃料电池汽车是目前氢能应用最成熟的场景之一。与纯电动汽车相比,燃料电池汽车具有续航里程长、加氢时间短(通常 3-5 分钟即可加满)、低温性能好等优势,尤其适合长途货运、重型卡车、客车等商用车型。截至 2024 年底,全球燃料电池汽车保有量已超过 15 万辆,加氢站数量超过 1200 座,主要分布在亚洲、欧洲和北美地区。我国作为全球最大的新能源汽车市场,也在积极推动燃料电池汽车的发展,出台了一系列支持政策,明确了到 2030 年燃料电池汽车保有量达到 100 万辆、加氢站数量达到 1000 座的目标。除了交通运输领域,氢能在工业领域的应用也在加速推进。工业领域是我国碳排放的主要来源之一,其中钢铁、化工、建材等行业的碳排放占工业总碳排放的 70% 以上。通过绿氢替代传统化石燃料,可实现这些高耗能行业的低碳转型。例如,在钢铁行业,传统的高炉炼铁工艺需要大量焦炭,碳排放较高,而采用 “绿氢直接还原铁” 技术,可利用绿氢将铁矿石还原为铁水,全程几乎不产生碳排放,目前该技术已在国内外多个钢铁企业开展试点项目,并取得了良好的效果。

在建筑领域,氢能也展现出了广阔的应用前景。通过燃料电池热电联产系统,可将氢能转化为电能和热能,为建筑提供电力和供暖服务,实现能源的梯级利用,提高能源利用效率。同时,氢能还可以与太阳能、地热能等可再生能源结合,构建分布式能源系统,为偏远地区或离网建筑提供稳定的能源供应。此外,氢能在储能领域的应用也受到越来越多的关注。随着可再生能源在电力系统中的占比不断提升,对长时储能的需求日益迫切,而氢能凭借其储存周期长、储能容量大的优势,成为长时储能的重要技术路径之一。例如,在我国西北新能源基地,通过 “风光制氢 — 储氢 — 氢能发电” 的模式,可将季节性富余的风电、光伏电能转化为氢能储存,在冬季用电高峰时再将氢能转化为电能,实现跨季节储能,保障电力系统的稳定运行。

尽管氢能发展前景广阔,但仍面临着技术、成本、标准、安全等多方面的挑战。除了前面提到的绿氢制备成本高、储运技术不成熟等问题,氢能产业链还存在标准不统一的问题。目前,全球范围内尚未形成统一的氢能制备、储存、运输、应用等环节的技术标准和安全规范,不同国家和地区的标准差异较大,制约了氢能的跨区域流通和国际化合作。此外,氢能的安全性也是公众关注的焦点。氢气具有易燃易爆的特性,其爆炸极限范围较宽(4%-75%),且氢气分子体积小,易泄漏,对储存和运输设备的密封性、安全性要求较高。虽然目前已形成了较为完善的氢能安全防护技术和标准,但公众对氢能的认知和接受度仍有待提高。

为推动氢能产业的健康发展,需要政府、企业、科研机构等多方协同发力。政府层面应加强顶层设计,出台完善的产业政策和扶持措施,加大对氢能技术研发、基础设施建设、示范项目推广等方面的投入,同时加快制定统一的氢能技术标准和安全规范,为产业发展提供良好的政策环境和制度保障。企业层面应发挥市场主体作用,加大技术研发投入,推动绿氢制备、电解槽、燃料电池、储氢材料等关键技术的突破,同时加强产业链上下游的协同合作,构建完整的氢能产业生态。科研机构应聚焦氢能领域的重大科学问题和关键技术瓶颈,开展前瞻性、基础性研究,为产业发展提供技术支撑和人才保障。此外,还应加强氢能知识的科普宣传,提高公众对氢能的认知和接受度,营造有利于氢能产业发展的社会氛围。

从全球范围来看,氢能已成为各国能源转型的重要战略选择,越来越多的国家将氢能纳入国家能源战略,出台了一系列支持政策,加快推进氢能产业发展。欧盟提出了 “氢能战略”,计划到 2030 年建成 40 吉瓦的绿氢电解槽产能,到 2050 年实现氢能在能源系统中的广泛应用;美国出台了《基础设施投资和就业法案》,投入数十亿美元支持氢能基础设施建设和技术研发;日本和韩国则在燃料电池汽车和氢能基础设施建设方面走在世界前列,形成了较为完善的氢能产业体系。在全球氢能产业快速发展的背景下,我国也在积极布局氢能产业,将氢能纳入 “十四五” 规划重点发展的战略性新兴产业,多地出台了地方氢能产业发展规划,形成了 “东西南北中” 联动发展的氢能产业格局。

随着技术的不断进步、成本的持续下降、基础设施的逐步完善,氢能有望在未来 10-20 年内实现大规模商业化应用,成为全球能源体系的重要组成部分。届时,氢能将与风电、光伏、储能等清洁能源协同发展,共同构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系,为实现全球 “双碳” 目标、应对气候变化作出重要贡献。不过,氢能产业的发展是一个长期的系统工程,需要经历技术研发、示范推广、规模应用等多个阶段,不可能一蹴而就。在这个过程中,还会遇到各种各样的挑战和困难,但只要我们坚定信心、持续投入、协同合作,就一定能够克服困难,推动氢能产业不断向前发展,让氢能真正成为点亮未来能源格局的新希望。那么,在氢能产业迈向规模化应用的过程中,哪些技术突破将成为关键推动力?不同地区又该如何根据自身资源禀赋制定差异化的氢能发展策略呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。