当 “city walk” 成为都市人热衷的休闲方式,一种与之相伴的全新生活观察视角 ——“city 不 city”,正悄然走进大众视野。这个带着几分俏皮感的词汇,并非简单对 “城市” 概念的否定,而是以更灵活、更细腻的眼光,审视现代生活中那些游走在 “标准都市形态” 之外的独特场景与体验。它打破了人们对 “城市” 的刻板印象,不再将高楼大厦、车水马龙、快节奏通勤视为城市生活的唯一标签,转而关注那些藏在钢筋水泥缝隙里的烟火气、那些跳出标准化生活模式的个性化选择,以及那些在城市框架下依然保留着自然与松弛感的空间。理解 “city 不 city”,本质上是理解当代人对生活多样性的追求,是对 “何为理想城市生活” 这一命题的重新思考。

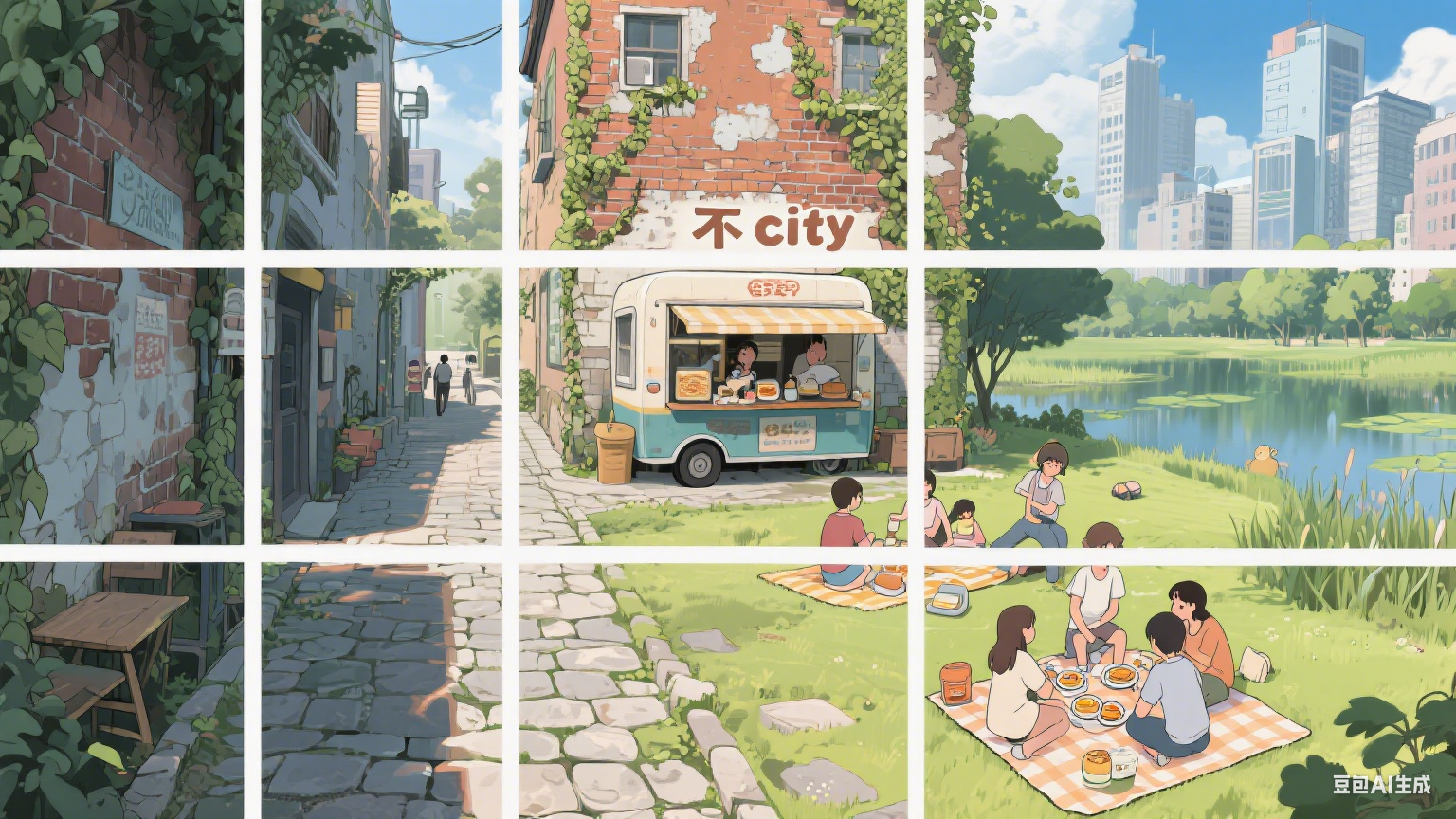

“city 不 city” 的核心,在于对 “城市属性” 的灵活界定与多元解读。在传统认知里,城市往往与 “规整”“高效”“现代化” 紧密绑定:宽阔的柏油马路、标准化的商业综合体、24 小时运转的交通网络,这些元素共同构建起人们对 “city” 的经典印象。而 “不 city” 的部分,则恰恰体现在对这种 “规整” 的温和打破 —— 可能是老城区里蜿蜒曲折、仅容两人并行的石板小巷,两侧斑驳的砖墙爬满藤蔓,推开吱呀作响的木门,是居民自家搭建的小院子,种着辣椒与月季;也可能是写字楼楼下不起眼的早餐车,没有统一的连锁品牌标识,摊主阿姨记着常客的口味,“加两个蛋,不要香菜” 的叮嘱不用重复;还可能是城市边缘的湿地公园,没有密集的商铺与霓虹,傍晚时分,人们带着野餐垫与风筝,听着鸟鸣与风声,享受着与 “快节奏都市” 截然不同的松弛时光。这些场景并非脱离城市存在,而是城市生活中不可或缺的 “非标准” 部分,它们构成了 “city 不 city” 的具象表达,让城市不再是冰冷的功能集合体,而是充满温度与个性的生活容器。

从生活方式的选择来看,“city 不 city” 也反映了当代人对 “都市生活” 的个性化重构。以往,“城市人” 的生活似乎有着固定模板:清晨在闹钟声中醒来,挤地铁前往市中心的写字楼,中午在连锁餐厅吃简餐,晚上加班后拖着疲惫的身体回家,周末可能去商场购物或看电影。但如今,越来越多人开始跳出这种模板,在 “city” 的框架下,融入 “不 city” 的生活片段。比如,有人选择在市中心租下带阳台的老房子,不追求网红风格的装修,而是用旧家具与亲手种植的绿植打造温馨空间,周末不在商场消磨时间,而是去城郊的农场体验采摘,或是在社区的旧物交换市集上与邻居闲聊;有人在互联网公司做着高强度的工作,却坚持每天早起半小时,去家附近的河边跑步,听着晨练老人的二胡声,感受城市苏醒时的宁静;还有人放弃了写字楼的固定工位,选择在咖啡馆或共享空间办公,累了就去附近的公园坐一坐,观察来往的行人与玩耍的孩子,让工作节奏与生活节奏更灵活地融合。这些选择并非对城市生活的逃离,而是在主动调整与城市的相处方式 —— 既享受城市提供的便利与机遇,又不被城市的快节奏与标准化所束缚,在 “city” 与 “不 city” 之间找到属于自己的平衡点。

“city 不 city” 的流行,还与人们对 “真实性” 的追求密切相关。在社交媒体高度发达的当下,很多城市场景被过度 “美化” 与 “标准化”:网红打卡点经过精心设计,每一个角度都为了适配镜头;连锁品牌的门店装修风格高度统一,无论在哪个城市,走进同一家咖啡店,都能看到相似的桌椅与陈设;甚至人们的生活分享,也常常聚焦于光鲜亮丽的一面,比如高端商场的消费、精致的下午茶、出国旅行的打卡。这些 “标准 city” 的场景固然有其吸引力,却也容易让人产生距离感,仿佛城市生活只剩下 “精致” 与 “高端” 两种标签。而 “不 city” 的场景,则充满了未经修饰的真实性:老菜市场里摊主与顾客的讨价还价声,带着方言的亲切感;下雨天,路边便利店门口人们挤在一起避雨,偶尔分享一把伞的善意;夜晚,小区楼下的烧烤摊,烟雾缭绕中,朋友三五成群围坐在一起,吃着烤串喝着啤酒,聊着家长里短。这些场景没有精致的滤镜,却有着最鲜活的生活气息,它们让人们感受到,城市不仅有 “高大上” 的一面,更有 “接地气” 的一面,而这种 “接地气” 的真实性,正是很多人在快节奏生活中渴望的心灵慰藉。

从空间维度来看,“city 不 city” 也体现了城市发展中的 “多元共生” 特质。一座成熟的城市,从来不是单一形态的叠加,而是不同功能、不同风格空间的有机融合。CBD 区域的摩天大楼是 “city” 的代表,它们承载着城市的经济功能,展现着城市的现代化面貌;而老城区的历史街巷、社区周边的便民小店、城市中的口袋公园,则是 “不 city” 的体现,它们承载着居民的日常生活,保留着城市的历史记忆与人文温度。这两种空间并非相互对立,而是相互补充、相互成就。比如,在上海,陆家嘴的摩天大楼群与豫园的古色古香街巷相距不远,人们可以上午在陆家嘴的写字楼里处理商务,下午去豫园的茶馆里喝一杯茶,感受传统与现代的碰撞;在北京,中关村的科技园区与胡同里的四合院并存,程序员们可以在结束一天的代码工作后,走进胡同里的小酒馆,听着胡同里的鸽哨声,放松紧绷的神经。这种 “city” 与 “不 city” 空间的共生,让城市的功能更加完善,也让城市的魅力更加多元 —— 既满足了人们对事业发展、现代生活的需求,也保留了人们对历史文化、烟火生活的眷恋。

当然,“city 不 city” 的边界并非固定不变,它会随着时间、地域与个人体验的不同而不断变化。对于长期生活在乡村的人来说,即使是城市里的菜市场、小胡同,也可能带着 “city” 的新鲜感;而对于从小在大城市长大的人来说,偶尔去郊外的农家乐体验农耕,或是在夜晚的江边听着涛声散步,会觉得是 “不 city” 的放松。甚至在同一个人不同的人生阶段,对 “city 不 city” 的感受也会不同:刚毕业时,可能更向往 “city” 的繁华与机遇,渴望在写字楼里实现自己的职业理想;工作多年后,可能会更青睐 “不 city” 的宁静与松弛,希望在忙碌的生活中找到一片属于自己的 “小天地”。这种边界的流动性,恰恰体现了 “city 不 city” 的魅力 —— 它不是一个僵化的定义,而是一个开放的、可以不断被丰富的概念,每个人都能在其中找到属于自己的解读与体验。

那么,当我们谈论 “city 不 city” 时,我们究竟在谈论什么?或许,我们谈论的是对生活多样性的尊重,是对 “一刀切” 生活模式的拒绝;或许,我们谈论的是对城市温度的追寻,是希望城市不仅有高效的功能,更有动人的烟火气;或许,我们谈论的是对自我需求的关注,是在快节奏的都市生活中,不忘记停下来感受生活的细节与美好。随着城市的不断发展,“city” 的形态会不断变化,“不 city” 的场景也会不断涌现,而 “city 不 city” 这种观察视角,或许会一直陪伴着我们,提醒我们:城市的意义,从来不是单一的,而是多元的;生活的方式,从来不是固定的,而是可以由我们自己选择与创造的。未来,还会有哪些新的 “city 不 city” 场景走进我们的生活?又会有多少人在这种多元表达中,找到属于自己的理想生活状态?这一切,都值得我们在日常的观察与体验中,慢慢探索与发现。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。