Neuralink 的名字已从硅谷的技术构想,转变为瘫痪患者指尖的光标跳动。这家 2016 年由埃隆・马斯克创立的公司,凭借侵入式脑机接口技术,正在重构人类与机器的交互边界。截至 2025 年 9 月,全球 12 名植入者累计使用设备超 1.5 万小时的临床数据,首次系统性印证了该技术从实验室走向日常生活的可行性。这些来自不同国家的患者,用意念完成打字、游戏、机械臂操控等动作,为神经功能障碍群体打开了新的生存通道。

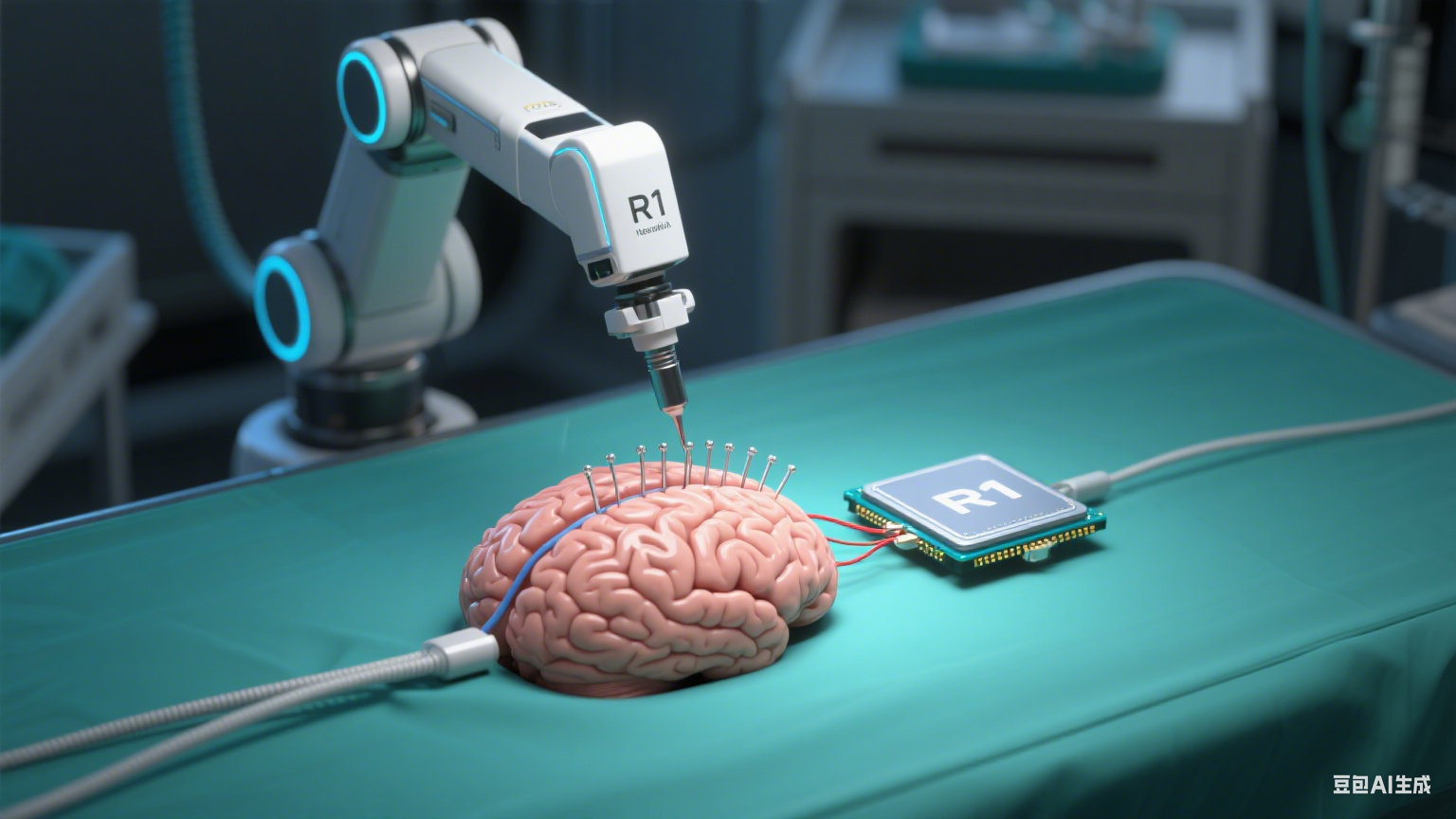

技术落地的核心支撑来自一套精密协同的系统架构。Neuralink 的 N1 植入芯片与 R1 手术机器人构成技术核心,前者负责信号处理,后者承担精准植入任务。R1 机器人能在 25 分钟内完成手术操作,将 64 根直径仅 4-6 微米的柔性电极丝植入大脑皮层,误差控制在 100 微米以内 —— 这样的精度远超人眼手动操作极限,可最大限度降低脑组织损伤风险。电极丝如同神经信号的 “接收器”,能捕捉单个神经元的电压脉冲,这些被称为 “动作电位” 的电信号,正是大脑发出的指令密码。

信号从大脑到设备的转化需经过四重关键环节。电极采集到的微弱电信号首先传入 N1 芯片,经内置放大器增强和模数转换器数字化后,通过低功耗无线链路传输至外部接收设备。这一过程延迟仅 85 毫秒,比人类眨眼速度更快,确保指令执行的实时性。数字化信号随后进入深度学习模型进行解码,系统通过反复匹配 “思维意图” 与 “设备动作”,逐渐掌握不同患者的神经 “口音”,并具备每日自动重标定能力以维持稳定性。最终,解码后的指令被发送至电脑、机械臂等终端设备,完成从意念到动作的转化。

12 名植入者的临床数据勾勒出技术的实用价值轮廓。这些患者中 7 人来自美国巴罗神经学研究所的临床试验,其余 5 人分布在英国、加拿大等国际研究中心,涵盖脊髓损伤、肌萎缩侧索硬化症(ALS)等多种神经损伤类型。他们平均每周使用设备超 50 小时,峰值达 100 小时,其中首位植入者 Noland Arbaugh 曾连续 72 小时通过设备进行直播,印证了设备的长期稳定性。在核心功能测试中,患者文字输入速度可达每分钟 12 个单词,部分经过训练的使用者甚至能达到 18 个单词,远超传统辅助设备的效率。

具体应用场景正在不断丰富。机械工程师 Alex 在植入设备后,已能通过意念操控 CAD 软件设计 3D 零件,工作效率达到健常人的 70%;另一名患者则成功用脑信号控制特斯拉 Optimus 机械臂完成进食动作,实现了基本生活自理。更令人振奋的是娱乐与社交功能的恢复 —— 多名患者通过设备玩《马里奥赛车》等电子游戏,操作延迟较传统手柄降低 40%,这种看似普通的娱乐活动,实则重建了他们与社会的连接。马斯克在 X 平台发布的患者操控机械臂视频,单条播放量超过 2000 万次,折射出公众对技术突破的强烈关注。

监管认可为临床推进提供了关键保障。2024 年,Neuralink 获得 FDA 批准启动人体试验,结束了此前因安全问题被驳回申请的困境。2025 年 5 月,其设备进一步获得突破性设备认证,获准用于帮助失语患者恢复沟通能力,这一认证加速了技术临床转化进程,直接推动植入量在半年内从 7 人增至 12 人。在国际市场,英国伦敦大学学院医院、加拿大研究中心等机构已启动临床试验,阿联酋阿布扎比克利夫兰诊所也加入合作,计划探索脑机接口在脑卒中治疗中的应用,技术落地正从美国向全球扩散。

商业化探索已同步启动,形成差异化定价策略。首款医疗级产品 “心灵感应”(Telepathy)定价 2.5 万美元,2025 年预计销量 5000 台,主要面向有支付能力的高净值患者。目前所有植入手术费用均由 Neuralink 承担,但长期来看,医保覆盖与自费模式的平衡将决定技术普及程度。公司正通过手术机器人规模化生产等方式控制成本,同时开放 Neuralink API 接口,吸引 200 多个开发团队构建游戏、教育等跨领域应用,为未来商业化拓展生态基础。

技术优势背后仍存在多重现实挑战。生物相容性问题尚未完全解决,数据显示电极植入 12 个月后,约 15% 的受试者出现炎症反应,目前需通过聚对二甲苯等纳米涂层技术优化材料性能。信号稳定性受多种因素干扰,运动皮层信号易被肌电伪影影响,虽经独立成分分析(ICA)算法优化,信号准确率仍需从当前的 95% 进一步提升。长期植入的潜在风险更需警惕,脑组织慢性炎症、电极移位等问题的发生概率,尚需更大样本量的长期观察数据支撑。

伦理与隐私争议构成另一重考验。神经信号包含个人意识特征,其隐私保护难度远超普通数据。尽管 Neuralink 计划采用同态加密技术保障传输安全,并建立 “神经数据银行” 让用户自主管理权限,但如何界定神经数据的归属权,仍缺乏全球统一的法律框架。更深刻的争议来自技术滥用风险 —— 欧盟已在 2025 年立法限制脑机接口用于非医疗目的,防止其成为认知增强工具,这为技术发展划定了伦理红线。

行业竞争格局也在加剧技术迭代压力。美国竞争对手 Synchron 开发的血管内电极技术无需开颅,2025 年已完成 6 例植入,患者可通过意念操作 Apple Vision Pro,在侵入性与安全性的平衡上形成差异化优势。中国脑虎科技推出的 “北脑二号” 实现 128 通道电极汉语解码,打字速度达 20 词 / 分钟,成本仅为 Neuralink 产品的 1/3,在语言适配与性价比上构成挑战。这些竞争迫使 Neuralink 不断优化技术参数,同时通过与特斯拉、SpaceX 的生态协同构建壁垒。

第三方评估机构指出,1.5 万小时的临床使用数据标志着脑机接口技术从概念验证迈入实用化初期。巴罗神经学研究所的临床团队发现,Neuralink 设备使瘫痪患者的数字交互效率提升 3-5 倍,部分患者已恢复远程编程、内容创作等工作能力,实现了从 “被动护理” 到 “主动创造” 的转变。这种功能重建不仅改善了患者的生活质量,更重构了社会对残障群体能力的认知。

技术的真正价值或许超越了医疗本身。对于神经损伤患者而言,脑机接口不仅是辅助工具,更是重新融入社会的 “桥梁”。当 ALS 患者能够通过意念与家人视频通话,当脊髓损伤者可以自主控制家电,技术便打破了身体的禁锢,让个体重新获得尊严与自主。这些真实发生的改变,比任何技术参数都更能诠释 Neuralink 的意义 —— 它不是冰冷的机器,而是赋予生命新可能的希望载体。

当然,理性审视仍不可或缺。当前 12 例植入样本量相对有限,技术的普适性还需更多临床数据验证;2.5 万美元的定价对多数患者而言仍属高昂,成本控制与医保衔接任重道远;伦理监管体系的完善更是防止技术异化的关键。但不可否认的是,Neuralink 已用扎实的临床进展证明,脑机接口并非遥远的科幻构想,而是正在改变现实的医疗技术。那些在光标跳动中重获 “话语权” 的患者,那些用意念操控机械臂拥抱家人的瞬间,都在书写着人类与神经疾病抗争的新历史。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。