埃隆・马斯克旗下的 Neuralink 公司正用微米级的电极丝,在人类大脑与机器之间搭建起前所未有的沟通桥梁。这个 2016 年诞生的科技实体,以侵入式脑机接口技术为核心,将曾经只存在于科幻作品中的 “意念控制” 转化为可触摸的医疗实践。截至 2025 年 9 月,12 名植入者累计使用设备超 1.5 万小时的临床数据,既印证了技术的突破性,也掀开了人机共生时代的伦理褶皱。

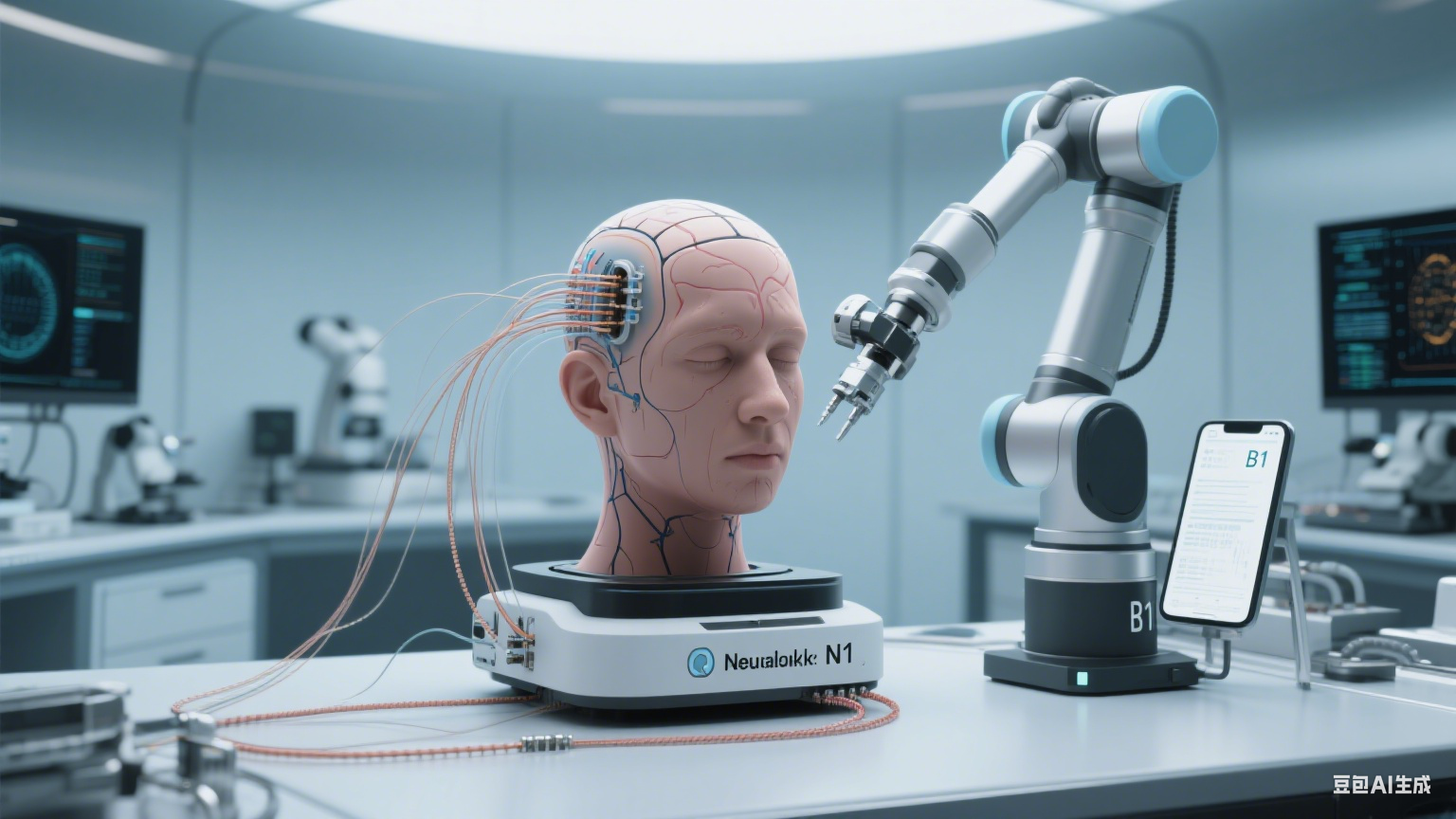

Neuralink 的技术体系由三大核心模块构成,共同支撑起 “意念操控” 的实现闭环。N1 植入设备作为信号采集的核心,其包含的 64 根柔性线程直径比人类头发更细,每根线程搭载 16 个电极,仅需植入大脑皮层 3-5 毫米深度即可捕捉神经活动。负责植入操作的 R1 手术机器人将精度控制在微米级,通过 2 毫米直径的激光开颅创口避开血管,单根电极植入速度提升至 1.5 秒,使全程手术可在 1 小时内完成。而 B1 应用程序搭载的机器学习模型,则能将采集到的神经信号实时解码为控制指令,使首位患者 Noland Arbaugh 成功用意念操控屏幕光标。这套 “植入 – 手术 – 解码” 系统通过定制 ASIC 芯片放大信号,再以蓝牙传输数据,构建起从大脑到外部设备的无缝链路。

医疗场景的落地应用,成为 Neuralink 技术价值最直接的注脚。12 名植入者中,7 位来自美国巴罗神经学研究所的严重瘫痪患者,其余 5 人分布在英、加等国际研究中心,均已实现意念控制数字设备或物理工具的功能。首位植入者 Noland Arbaugh 术后曾连续 72 小时直播操作设备,用思维完成打字、浏览网页等动作,证明了设备的长期稳定性。另一位患者 Alex 参与的 CONVOY 研究中,已能通过脑信号控制特斯拉 Optimus 机械臂完成进食等日常行为,将技术从 “交互” 推向 “行动” 层面。对渐冻症患者而言,这项技术更意味着生存质量的质变 —— 患者 Bard 在植入 3 个月后,文字输入速度从每分钟 5 字提升至 18 字,准确率超 95%,打破了躯体禁锢带来的沟通隔绝。FDA 在 2025 年授予的突破性设备认证,进一步肯定了其在失语患者沟通功能恢复中的临床价值。

技术突破背后,侵入式路径的固有风险始终如影随形。尽管 R1 手术机器人将创伤降至最低,但开颅操作本身仍存在出血、感染的概率,而电极长期植入引发的脑组织炎症、信号衰减等问题,尚缺乏足够的长期数据验证。巴罗神经学研究所的临床报告虽显示当前设备信号准确率达 95% 以上,但多位神经科专家指出,大脑神经元的活动具有动态变化特性,电极与神经组织的生物相容性可能随时间推移下降,进而影响设备稳定性。更关键的是,神经信号的解读仍存在 “黑箱”—— 机器学习模型能将信号转化为指令,却无法完全解释特定信号与具体意图的对应关系,这种不确定性为医疗应用埋下隐患。

伦理争议的爆发点,集中在脑信号的数据隐私与技术公平性两大维度。大脑信号被视为 “终极隐私”,其包含的不仅是动作意图,更可能泄露情绪波动、思维偏好等深层信息。Neuralink 虽宣称采用端侧加密技术保护数据,但黑客攻击、第三方数据滥用的风险并未完全消除。一旦脑信号数据被非法获取,可能被用于精准心理操控或商业剥削,这种威胁远超传统数据泄露的危害。在公平性层面,当前植入手术费用由公司全额承担,未来商业化后若定价高昂,将不可避免地形成 “技术鸿沟”—— 富裕患者可借助设备重获行动能力甚至认知增强,而普通患者只能望洋兴叹,进一步加剧社会不平等。这种 “医疗特权” 的潜在风险,已引发全球卫生组织的密切关注。

与行业竞品的对比,更凸显出 Neuralink 技术路线的两面性。相较于 Meta 采用的非侵入式方案,Neuralink 的侵入式技术在信号精度上优势显著 —— 字符错误率仅 15.2%,结合纠错模型后每分钟可输入 90 个字符,而 Meta 的 Brain2Qwerty 系统错误率仍高达 32%。但这种优势是以牺牲普适性为代价的:Meta 的 EEG 设备无需开颅,却受限于信号干扰;Neuralink 的高精度则依赖手术植入,难以大规模普及。另一家竞争对手 Synchron 虽同样采用侵入式路线,却选择从血管植入电极,规避了开颅风险,这种技术差异引发学界对 Neuralink 路径必要性的争论。技术路线的选择背后,实质是 “精度优先” 与 “安全优先” 的价值权衡。

社会层面的影响已初现端倪,最直接的冲击体现在就业市场与人际交往模式的悄然改变。脑机接口使部分瘫痪患者重获工作能力,如远程编程、内容创作等职业已向他们开放,这无疑是技术进步的积极成果。但另一方面,传统的护理行业可能面临劳动力需求下降的压力,那些以照顾瘫痪患者为业的群体将面临失业风险。在人际交往中,部分植入者已表现出对脑机交互的依赖 —— 用意念发送信息逐渐替代语言交流,面对面沟通的频次显著减少。这种趋势若持续扩散,可能削弱人类情感的深度连接,使社交关系陷入 “技术中介化” 的困境。

对 Neuralink 的评价,不应陷入 “技术乌托邦” 或 “伦理灾难” 的二元对立。它在医疗领域的突破确实为瘫痪、失语患者带来了新生,1.5 万小时的使用数据证明侵入式脑机接口已具备临床实用价值。但技术的推进必须伴随规制的完善:建立脑信号数据的专门保护法规,明确数据采集与使用的边界;设立技术准入的公平机制,通过医保覆盖或公益基金确保弱势群体的使用权;加强跨学科监管,由神经科学家、伦理学家、法学家共同制定技术发展规范。唯有如此,才能让这项尖端技术始终行驶在 “造福人类” 的轨道上。

Neuralink 的实践表明,脑机接口技术已从实验室走向临床,但其引发的思考远超越技术本身。当人类开始用机器解读思维、用意念控制设备,我们面对的不仅是技术难题,更是对 “人性本质” 的重新审视。大脑作为意识的载体,其与机器的连接究竟是 “能力延伸” 还是 “本质异化”?这个问题或许没有标准答案,但可以确定的是:技术的进步永远需要伦理的锚点,唯有在创新与规制之间找到平衡,才能让意念的力量真正服务于人类福祉。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。