清晨的阳光刚漫过青灰色的瓦檐,老街拐角的面店就飘出了熟悉的香气。掌勺的老师傅手腕轻抖,一勺滚烫的高汤浇在码好的面条上,撒上切碎的葱花和自家腌的酸豆角 —— 这碗传承了三代人的素面,是当地人刻在味觉里的记忆。这样的场景,藏在城市的街巷深处,也藏在每个地域独有的文化脉络中。在地文化从来不是博物馆里陈列的文物,而是融入柴米油盐的生活气息,是老人嘴边的方言故事,是节庆时家家户户窗上的剪纸,是一代代人不经意间守护的生活底色。

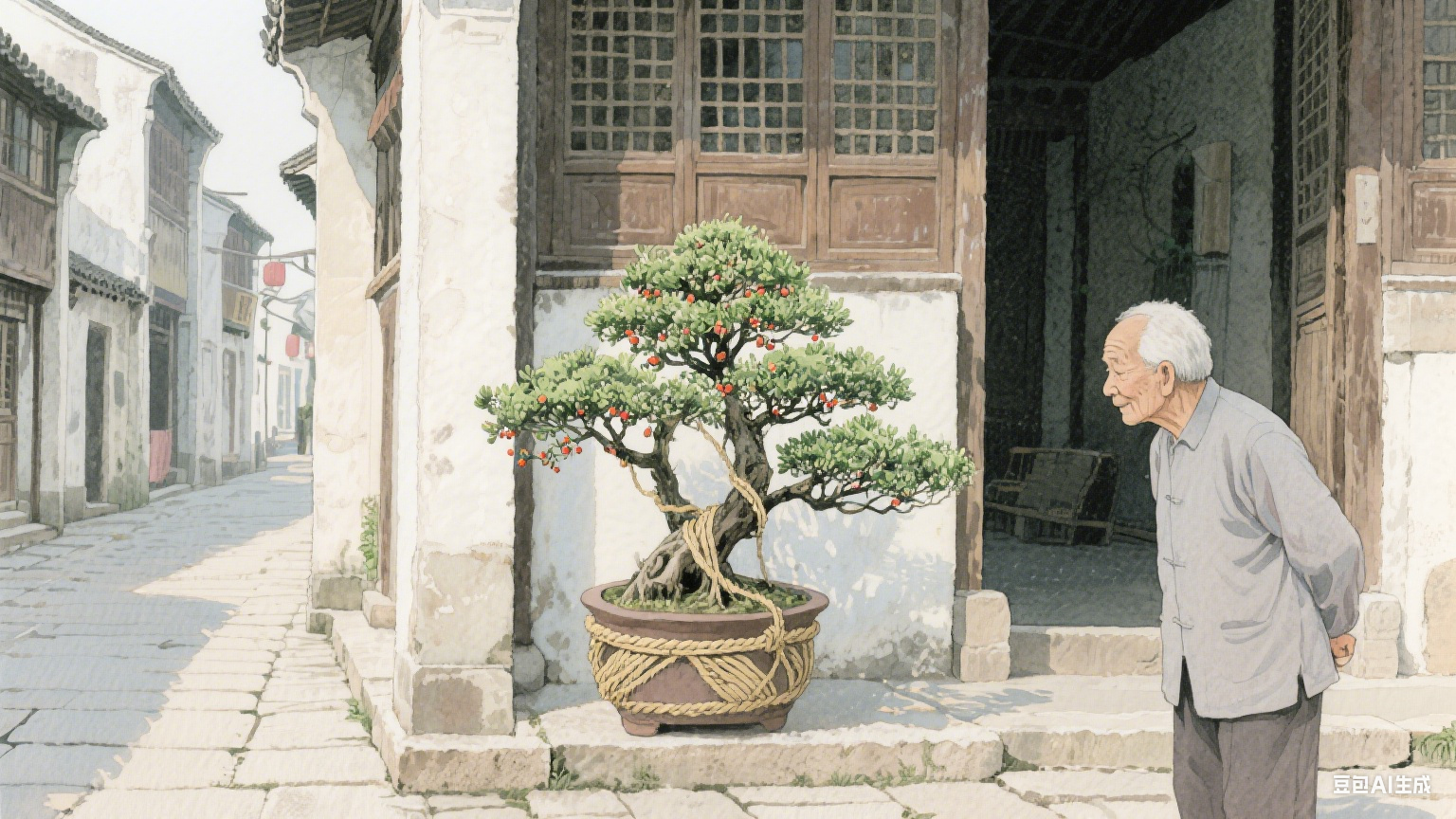

走进江南的古镇,会发现家家户户的门前都摆着一两盆修剪整齐的盆景。这些盆景不用名贵的树种,多是河边常见的黄杨或枸杞,枝桠间缠绕着主人亲手搓的草绳,造型也不求精致,却透着一股随性的雅致。当地的老人说,这是祖上传下来的习惯,夏天遮阳、冬天挡寒,日子久了就成了镇上的风景。每到春天,镇上还会办 “盆景会”,居民们把自家的作品摆出来,比的不是品相,而是谁的盆景里藏着更多生活故事 —— 比如那盆枝桠倾斜的黄杨,是十年前台风过后从河边救回来的;那盆挂着小红果的枸杞,是去年孙子出生时种下的。在这里,盆景不再是单纯的植物,而是承载着地域情感的文化符号,让每个走进古镇的人都能感受到独有的生活节奏。

不同地域的文化,往往会在最平凡的食物中留下深刻印记。在西南山区的村寨里,当地人至今保留着手工制作腊肉的传统。每到寒冬腊月,家家户户都会挑选新鲜的猪肉,用盐、花椒、辣椒等香料腌制数天,再挂在火塘上方慢慢熏烤。火塘里烧的不是普通的柴火,而是当地特有的柏树枝,这样熏出来的腊肉带着淡淡的柏香,肥而不腻。村寨里的老人说,以前交通不便,腊肉是过冬的储备粮,现在生活好了,手工腊肉却成了招待客人的珍品。逢年过节,一家人围坐在火塘边,切一块腊肉蒸着吃,聊着一年的家常,腊肉的香气里满是团圆的温暖。这种带着地域温度的饮食文化,不仅滋养了当地人的味蕾,更串联起了村寨的生活记忆,让远方的游子无论走多远,都能凭着这股熟悉的味道找到回家的路。

在地文化的传承,从来不是一成不变的坚守,而是在时光里不断生长的活力。北方的一座老城里,有一条经营了百年的布料街,曾经这里满是卖老粗布、绸缎的店铺,随着时代变迁,年轻人更爱去商场买现成的衣服,老街的生意渐渐冷清。直到几年前,一群学设计的年轻人回到家乡,租下了街里的老店铺,他们把传统的布料和现代的设计结合起来,用老粗布做时尚的背包,用绸缎绣上当地的民俗图案做围巾。店铺里还摆着老式的织布机,游客可以亲手体验织布的过程,听店主讲述布料街的历史。如今的布料街,既有老店铺的烟火气,又有年轻设计师的创意,成了城里的网红打卡地,不少当地人也重新爱上了传统布料。这种新旧融合的方式,让老街上的在地文化重新焕发生机,也让更多人看到了传统文化在现代生活中的可能性。

街头巷尾的手艺,是在地文化最鲜活的载体。在东南沿海的一座渔村里,几乎家家户户都会织渔网,这项手艺从祖辈传下来,已经有上百年的历史。村里的渔民织渔网不用机器,全靠手工,他们手里的梭子在网线间穿梭,动作娴熟得仿佛带着韵律。年轻的渔民说,虽然现在有机器织的渔网更耐用,但他们还是习惯手工织网,因为手工织的渔网网眼大小更均匀,更适合当地海域的鱼类习性,而且织网的过程也是渔民之间交流的时光 —— 傍晚时分,渔民们会坐在海边的礁石上,一边织网一边聊海上的见闻,织好的渔网挂在船舷上,成了渔村最独特的风景线。除了织渔网,渔村里还有做鱼灯的手艺,每到渔灯节,村民们会用竹篾扎成鱼的形状,糊上彩纸,里面点上蜡烛,几百盏鱼灯在海边巡游,火光映着海水,像是撒在海上的星星。这些代代相传的手艺,不仅是渔民谋生的技能,更是渔村文化的灵魂,让每个生活在这里的人都能感受到海洋赋予的独特性格。

在地文化就像一棵大树,根系深扎在地域的土壤里,枝叶却向着时代的阳光生长。它藏在我们每天走过的街巷里,藏在我们吃过的食物里,藏在我们听过的故事里,悄无声息地影响着我们的生活方式和情感归属。当我们放慢脚步,去观察身边的这些文化细节,去倾听背后的故事,或许就能更深刻地理解自己生活的这片土地,也能找到属于这个时代的文化归属感。那么,你身边是否也有这样藏着在地文化的日常场景?它们又以怎样的方式陪伴着你的生活呢?

常见问答

- 问:在地文化具体指的是哪些内容?

答:在地文化是指特定地域内形成的、与当地生活紧密相关的文化总和,包括当地的传统习俗、饮食特色、手工技艺、方言语言、建筑风格、民俗活动等,这些内容往往融入日常,是地域独有的生活印记和情感符号。

- 问:为什么现在越来越多人关注在地文化?

答:随着城市化进程加快和信息传播的便捷,许多地域独有的文化特色逐渐被同质化,人们开始意识到在地文化对身份认同和情感寄托的重要性;同时,在地文化也成为地域发展特色经济、文旅产业的重要资源,因此受到更多关注。

- 问:年轻人在传承在地文化中能起到什么作用?

答:年轻人可以用更贴近现代生活的方式解读和传播在地文化,比如通过短视频、文创设计、新媒体内容等,让传统文化 “年轻化”;同时,年轻人具备新的知识和视野,能为在地文化的创新发展提供思路,比如将传统手艺与现代产品结合,让在地文化更好地融入当代生活。

- 问:旅游开发对在地文化会有哪些影响?

答:积极影响是旅游开发能让更多人了解和关注在地文化,为文化传承提供经济支持,也能促进当地居民对本土文化的重视;但如果开发不当,可能会导致在地文化 “商业化”“表面化”,比如过度包装民俗活动、简化文化内涵以迎合游客,反而破坏了在地文化的真实性和完整性。

- 问:普通人可以通过哪些方式参与到在地文化的保护和传承中?

答:普通人可以从身边小事做起,比如主动了解家乡的历史故事、传统习俗,向长辈学习方言或简单的传统手艺;在日常生活中尊重和践行当地的文化习惯,比如参与本地的民俗活动、支持本土的传统手工艺品;也可以通过分享自己身边的在地文化故事,让更多人认识和关注身边的文化魅力。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。