纸页间的文字如星河散落的碎玉,每一个方块字都承载着千年文脉的温度。可总有那么些时刻,一笔不慎的歪斜、一次想当然的替换,让本该温润的文字突然生出棱角 —— 这便是错别字,像精雕细琢的玉器上不慎留下的划痕,虽不致命,却足以让那份文字独有的美感打折扣。它们或许藏在街边小店的招牌上,将 “鸡蛋灌饼” 写成 “鸡旦灌饼”;或许躲在学生的作文本里,把 “朦胧” 化作 “蒙胧”;又或是出现在热门书籍的再版中,让 “慰藉” 误作 “慰籍”,在读者心头添上一丝遗憾。这些看似微小的误差,实则像多米诺骨牌的第一块,悄然撬动着文字传递的准确性与文化传承的严肃性。

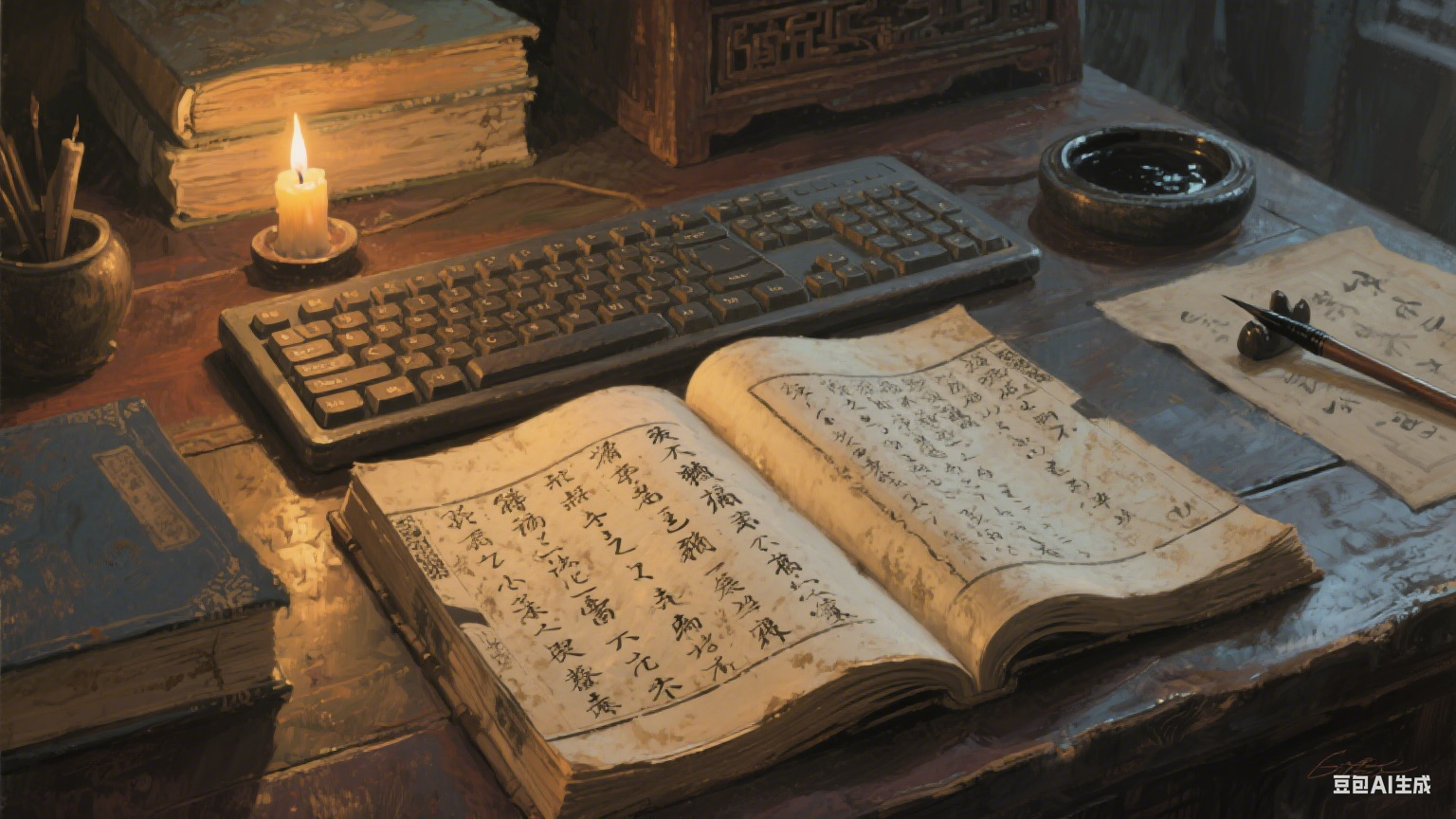

文字自诞生之日起,便带着 “书同文” 的使命,成为连接不同地域、不同时代的纽带。古人誊写典籍时,需焚香净手,一笔一画皆怀敬畏,生怕半点差池误了后人解读;文人墨客挥毫泼墨,更是将字句反复推敲,力求 “语不惊人死不休”。可如今,键盘敲击取代了笔墨研磨,快捷输入弱化了对字形的记忆,错别字便有了更多滋生的土壤。某古籍出版社曾在重印《红楼梦》时,将 “沁芳闸桥” 误印为 “沁芳闸侨”,看似只是 “桥” 与 “侨” 的偏旁之差,却让黛玉葬花的诗意场景少了几分水畔的灵动;某城市地铁标识将 “换乘” 写成 “换程”,虽不影响乘客辨别方向,却让这座城市的文化气质多了一丝粗糙。这些错别字如同落在锦缎上的墨点,虽小,却足以让原本精致的文字织物失色。

追溯错别字的根源,不难发现它们往往与人们对文字的认知偏差、书写习惯的疏漏息息相关。有些错字源于字形相近的混淆,比如 “辩”“辨”“辫”,三者皆有 “辛” 字为基,却因中间部件的差异承载着不同含义 ——“辩” 需言语交锋,故从 “言”;“辨” 需用心区分,故从 “刀”;“辫” 需发丝缠绕,故从 “糸”,一旦混淆,便会闹出 “分辩是非”“辩论辫子” 的笑话。有些别字则来自读音相近的误记,像 “川流不息” 误作 “穿流不息”,“迫不及待” 写成 “迫不急待”,虽读音相近,却违背了文字的本义 ——“川” 指河流,喻指行人车马如河水般连绵不绝;“及” 表来得及,暗含急切的心情,替换之后,文字便失去了原本的意象与韵味。还有些错别字源于粗心大意,比如将 “修葺” 写成 “修茸”,“羸弱” 写成 “赢弱”,只是少写或多写了一笔,却让文字的意义彻底偏离,若出现在正式的文书或典籍中,更可能引发误解与偏差。

在文学创作中,错别字的危害更是不言而喻。一位作家曾在小说中写道:“她望着窗外的梧桐,叶子在秋风中簌簌飘落,心中满是悲怆。” 可校稿时,“悲怆” 被误作 “悲伧”,虽只是 “仓” 与 “怆” 的差异,却让原本厚重的情感变得单薄 ——“怆” 有悲伤之意,与梧桐落叶的萧瑟场景相得益彰;而 “伧” 指粗鄙,与文中的意境格格不入,读者读到此处,难免会感到突兀。诗歌创作中,错别字的影响更是致命,一句 “春风又绿江南岸”,若将 “绿” 字误作 “过” 字,便失去了那种动态的生机与色彩的跃动,让千古名句沦为平淡的叙述。即便在日常的书信往来中,错别字也可能影响情感的传递,比如给友人写信时,将 “祝你阖家幸福” 写成 “祝你合家幸福”,虽友人知晓是笔误,却也让那份真挚的祝福多了一丝不够用心的遗憾。

然而,错别字并非不可避免,规范用字的意识与习惯,便是抵御它们的最佳武器。古人读书时讲究 “读书百遍,其义自见”,如今我们虽不必再逐字背诵典籍,却也可通过精读经典、查阅字典,加深对文字的理解与记忆。遇到不确定的字词,多翻一翻《现代汉语词典》,少一点想当然的猜测;书写或输入时,多一份耐心与细致,少一丝急躁与敷衍。学校教育中,教师可通过汉字溯源、字形辨析等趣味课堂,让学生感受汉字的构造之美,从根源上减少错别字的产生;出版行业更应严把校对关,让每一本书、每一篇文章都经得起文字的检验。当我们以敬畏之心对待每一个汉字,那些藏在墨痕里的微瑕,自然会渐渐消失。

文字是文明的载体,每一个汉字都是前人智慧的结晶,一撇一捺间都藏着文化的密码。当我们在书写 “明月松间照,清泉石上流” 时,若能准确写出每一个字,便能更好地体会王维笔下的清幽意境;当我们在记录生活感悟时,若能避免错别字,便能让情感的传递更显真挚。那些曾出现在文字间的错漏,或许会成为我们成长中的提醒,让我们愈发懂得文字的珍贵。未来的日子里,当我们再次提笔或敲击键盘时,是否会多一份对汉字的珍视,让每一个方块字都能在纸页间、屏幕上绽放出原本的光彩?

关于错别字的常见问答

- 问:为什么有些看似简单的汉字,反而更容易写错?

答:这类汉字多为常用字,人们因熟悉而容易放松警惕,比如 “的、地、得” 的用法,虽基础却常被混淆;又如 “再” 与 “在”,因使用频率高,易在快速书写或输入时忽略语义差异,导致出错。此外,部分常用字的结构或含义有细微差别,若平时缺乏深入理解,便容易形成思维定式,反复写错。

- 问:在电子输入时代,手写错别字减少了,是否意味着错别字的影响也变小了?

答:并非如此。电子输入虽减少了手写时的笔画错误,但拼音输入法的普及也带来了新的问题,比如因读音相近而选错字词(如 “必须” 与 “必需”“权利” 与 “权力”),且电子文本的传播速度更快、范围更广,一旦出现错别字,可能在短时间内被大量复制,影响比手写时代更为深远,尤其在正式文件、新闻报道或文学作品中,误差会更明显。

- 问:如何帮助孩子有效减少作文中的错别字?

答:可从汉字的本源入手,通过讲解字形演变(如 “日”“月” 的象形由来)、偏旁含义(如 “三点水” 与水相关),让孩子理解汉字的构造逻辑,而非机械记忆;同时,鼓励孩子养成 “写完自查” 的习惯,比如圈出不确定的字词,对照字典核对;还可通过趣味游戏(如汉字接龙、错别字找茬)增加学习乐趣,让孩子在轻松的氛围中强化对字词的认知,减少出错概率。

- 问:古籍中的错别字(俗称 “异文”)与现代的错别字有区别吗?

答:有本质区别。古籍中的 “异文” 多因时代变迁、传抄过程中的自然误差(如手抄本的笔误、不同版本的校勘差异)或古今字、通假字导致,部分 “异文” 甚至具有文献研究价值,能反映当时的语言习惯;而现代的错别字多因个人认知不足、书写或输入疏忽造成,违背了现行的语言规范,若出现在正式文本中,更多是需要修正的误差,而非有研究意义的文化现象。

- 问:发现他人文章中的错别字,是否应该指出?如何指出更合适?

答:是否指出需分场景。若为亲友的日常交流、非公开的草稿,可委婉提醒,比如 “这里的‘XX’好像可以再确认下,我之前也差点写错”,避免让对方感到尴尬;若为公开传播的正式内容(如书籍、公众号文章、公共标识),可通过官方渠道(如出版社纠错平台、公众号留言)礼貌反馈,说明错误之处及正确用法,既帮助对方修正,也避免误差影响更多读者。需注意语气友好,避免以 “纠错者” 自居,保持对他人的尊重。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。