指尖拂过书架上排列整齐的书脊,像是在触摸一段段沉睡的时光。那些或厚重或轻薄的纸张里,藏着别人的人生,也藏着自己未曾察觉的心事。每一次翻开书页,都像是推开一扇陌生的门,门后可能是细雨绵绵的江南小巷,可能是硝烟弥漫的古老战场,也可能是某个深夜里独语者的喃喃倾诉。阅读从来不是简单的文字浏览,而是一场心灵的远行,在别人的故事里看见自己,在不同的世界里梳理思绪。当目光与文字相遇的瞬间,喧嚣的世界仿佛被按下暂停键,只剩下心跳与书页翻动的沙沙声,构成一曲独属于灵魂的静谧乐章。

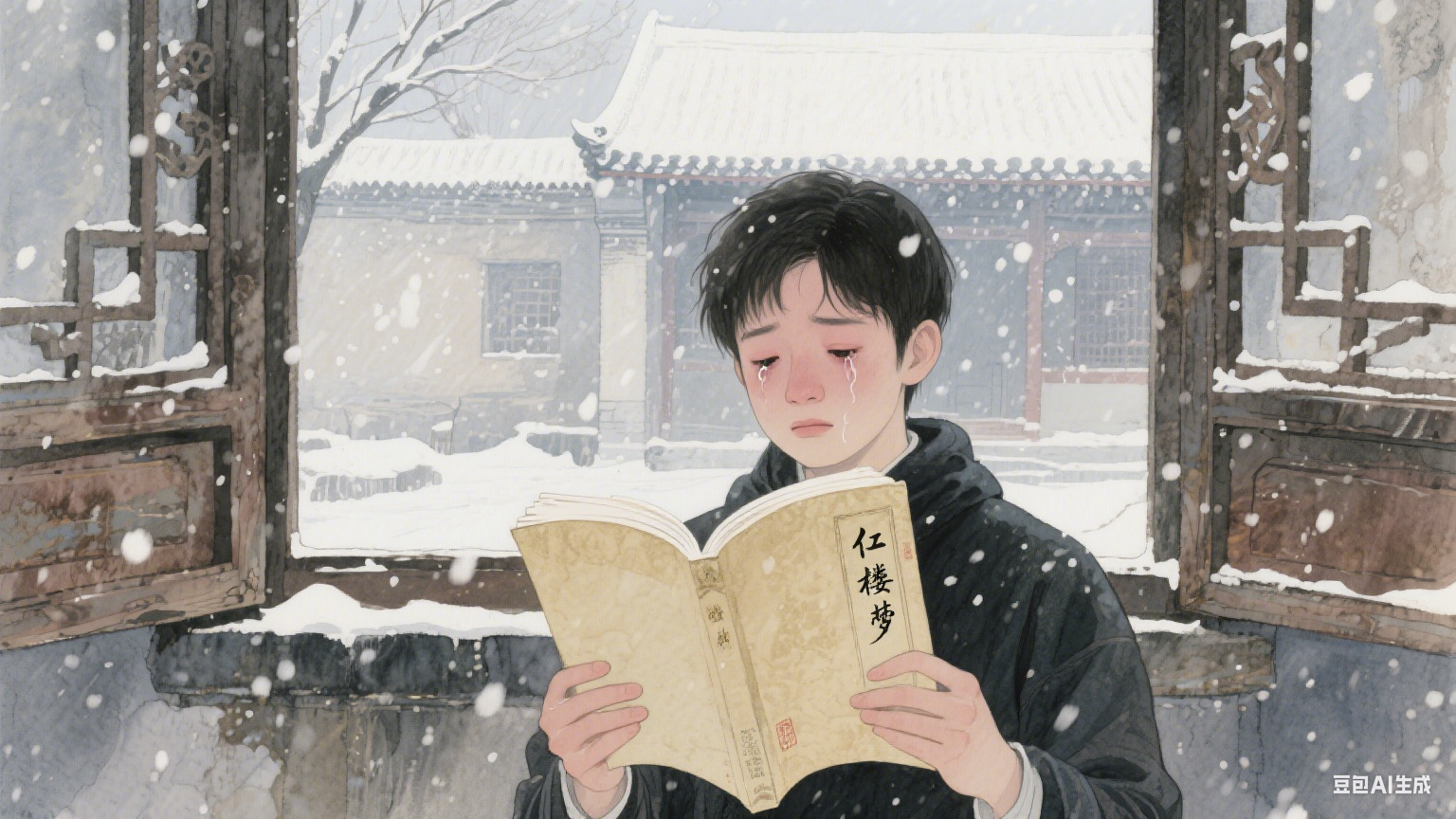

记得少年时读《红楼梦》,总执着于宝黛之间缠绵的情愫,为黛玉葬花时的凄美暗自垂泪,为宝玉出家时的决绝满心怅惘。那时的理解,像隔着一层薄雾的风景,只看见表面的悲欢离合,却读不懂字里行间藏着的家族兴衰与时代无奈。后来在某个飘雪的冬日,再次翻开那本泛黄的书,当读到 “满纸荒唐言,一把辛酸泪” 时,忽然想起外婆家老旧的四合院,想起那些在岁月里逐渐消散的亲人与往事,眼眶竟不自觉地湿润。原来,随着年龄增长,阅读时的心境会悄然改变,曾经不懂的字句,会在某个瞬间突然与自己的经历重叠,生出全新的感悟。

成年后奔波于生活,阅读的时间被切割成碎片,却更珍惜每一次与书籍相伴的时刻。在拥挤的地铁上,捧着一本短篇小说集,车窗外的霓虹与书页里的故事交替闪现,仿佛在两个世界间穿梭;深夜加班回家,泡一杯热茶,翻开一本散文,文字里的温柔与安宁,能抚平一整天的疲惫与焦虑。有次读汪曾祺先生的《人间草木》,看到他写 “如果你来访我,我不在,请和我门外的花坐一会儿,它们很温暖,我注视它们很多日子了”,忽然想起小时候在乡下外婆家,门前那棵老槐树下,自己也曾和蚂蚁、蝴蝶一起消磨整个下午的时光。那些被遗忘的美好,在文字的唤醒下,重新变得清晰而温暖。

阅读有时也像一场孤独的对话,与作者对话,与书中的人物对话,更与自己的内心对话。读史铁生的《我与地坛》,看到他在双腿残疾后,在地坛公园里日复一日的沉思,从绝望到坦然,从迷茫到坚定,仿佛也跟着他一起经历了一场心灵的成长。当读到 “死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日” 时,突然对生命有了更深刻的理解 —— 不必为眼前的困境焦虑,不必为未来的未知恐惧,只需认真活好每一个当下。这种感悟,不是来自他人的劝说,而是在文字的浸润中,自己慢慢领悟到的。就像在黑暗中行走,书籍如同微光,照亮前行的路,也照亮内心的角落。

有时会因为一本书,爱上一座城。读老舍先生的《骆驼祥子》,对北平的胡同、茶馆、四合院生出莫名的向往,总想去看看祥子拉过车的那些街道,感受那座城市曾经的烟火气息;读沈从文的《边城》,梦里总会出现湘西的沱江,江水清澈,吊脚楼临水而建,翠翠在渡口等待着那个或许永远不会回来的人。后来真的去了凤凰古城,站在沱江边,看着来往的游船和岸边的吊脚楼,忽然觉得书中的场景与现实重叠,那种奇妙的感觉,像是与老朋友久别重逢。书籍为我们打开了认识世界的窗口,让我们即使未曾远行,也能领略不同地方的风土人情,感受不同文化的魅力。

也会遇到一些读不懂的书,就像走在一条陌生的路上,看不清前方的风景。初读加西亚・马尔克斯的《百年孤独》,被复杂的人物关系和奇幻的情节弄得晕头转向,读了几章便放下了。后来在一位朋友的推荐下,再次尝试阅读,耐心地梳理人物谱系,慢慢沉浸在那个充满魔幻色彩的马孔多小镇,才发现书中藏着对家族命运、人性本质的深刻探讨。原来,阅读也需要耐心和坚持,有些书就像醇厚的酒,需要慢慢品味,才能体会到其中的深意。那些曾经读不懂的字句,或许在未来的某一天,当我们有了更多的人生阅历后,会突然豁然开朗。

在这个信息爆炸的时代,碎片化的信息充斥着我们的生活,很多人习惯了快速浏览,却忽略了深度阅读带来的滋养。深度阅读不是被动地接受信息,而是主动地思考、感悟、沉淀。在阅读一本好书的过程中,我们会跟着作者的思路去分析问题,去感受情感,去拓展视野。这种思考与感悟,会内化为我们自身的素养,影响我们的价值观和人生观。就像播种,阅读时吸收的知识与智慧,会在我们的心里种下种子,在未来的某一天,会长成参天大树。

如今,书架上的书越来越多,每一本书都像是一位老朋友,见证着自己的成长与变化。有时会随手抽出一本,翻开任意一页,读上几行,那些熟悉的文字依然能带来新的感动。阅读早已不是一种消遣,而是一种生活方式,一种心灵的寄托。在书籍的陪伴下,我们不再害怕孤独,不再迷茫于生活的琐碎,因为我们知道,在那些文字里,有无数人与我们同行,有无数智慧等待我们汲取。

暮色渐浓,窗外的华灯次第亮起,指尖再次拂过书脊,不知道下一次推开的,会是哪一扇门,会遇见怎样的故事。但可以肯定的是,只要还有书籍相伴,这段心灵的远行,就永远不会停止。

常见问答

- 问:文学化风格的阅读反思文章,如何避免内容空洞,让情感更真实?

答:可以结合个人具体的阅读经历,比如某本书在特定场景下带给自己的感受、与自身经历的关联,像文中提到读《人间草木》时回忆起乡下时光,用细节描写让情感有依托,避免泛泛而谈。

- 问:阅读反思文章中,如何自然地融入对书籍内容的引用,而不显得生硬?

答:引用时先铺垫阅读时的场景或心境,再引出书中语句,接着阐述语句带来的感悟或与自身的联系,比如文中写读《我与地坛》时,先描述史铁生的经历,再引用相关句子,随后结合自身谈对生命的理解。

- 问:创作长篇阅读反思文章,如何让结构更清晰,避免内容杂乱?

答:可以按照时间顺序,如少年、成年不同阶段的阅读体验展开;也可按主题划分,如阅读与回忆、阅读与成长、阅读与世界认知等,文中以个人阅读经历为线索,串联起不同书籍带来的感悟,让结构自然流畅。

- 问:文学化阅读反思中,如何平衡对书籍内容的介绍和个人反思的比例?

答:书籍内容介绍以服务个人反思为主,无需详细复述书籍情节,只需选取与反思相关的片段或语句,重点放在这些内容引发的个人感受、思考和成长上,文中对每本书的介绍都简洁,更多笔墨用于阐述自身感悟。

- 问:面对一本难以理解的书,在阅读反思中该如何表达,才能体现出深度?

答:可以写出初次阅读的困惑,再描述后续尝试理解的过程,比如梳理情节、结合自身阅历等,最后阐述逐渐领悟到的书中深意,像文中写读《百年孤独》的经历,从迷茫到理解,展现出阅读中的思考与成长,体现深度。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。