在汉语丰富的语法结构中,动补短语作为一种能够精准传递动作状态、结果与程度的语法形式,始终占据着不可或缺的地位。它通过动词与补语的有机结合,让语言表达摆脱了简单的动作陈述,转而具备更细腻的情感色彩与更具体的情境描述能力。无论是日常交流中的简单对话,还是文学创作里的生动描写,动补短语都在悄然发挥作用,帮助人们更准确地传递思想与感受。理解动补短语的构成规律、语法功能及运用技巧,不仅能提升语言表达的精准度,更能加深对汉语语法逻辑的认知,为进一步掌握汉语语言体系奠定坚实基础。

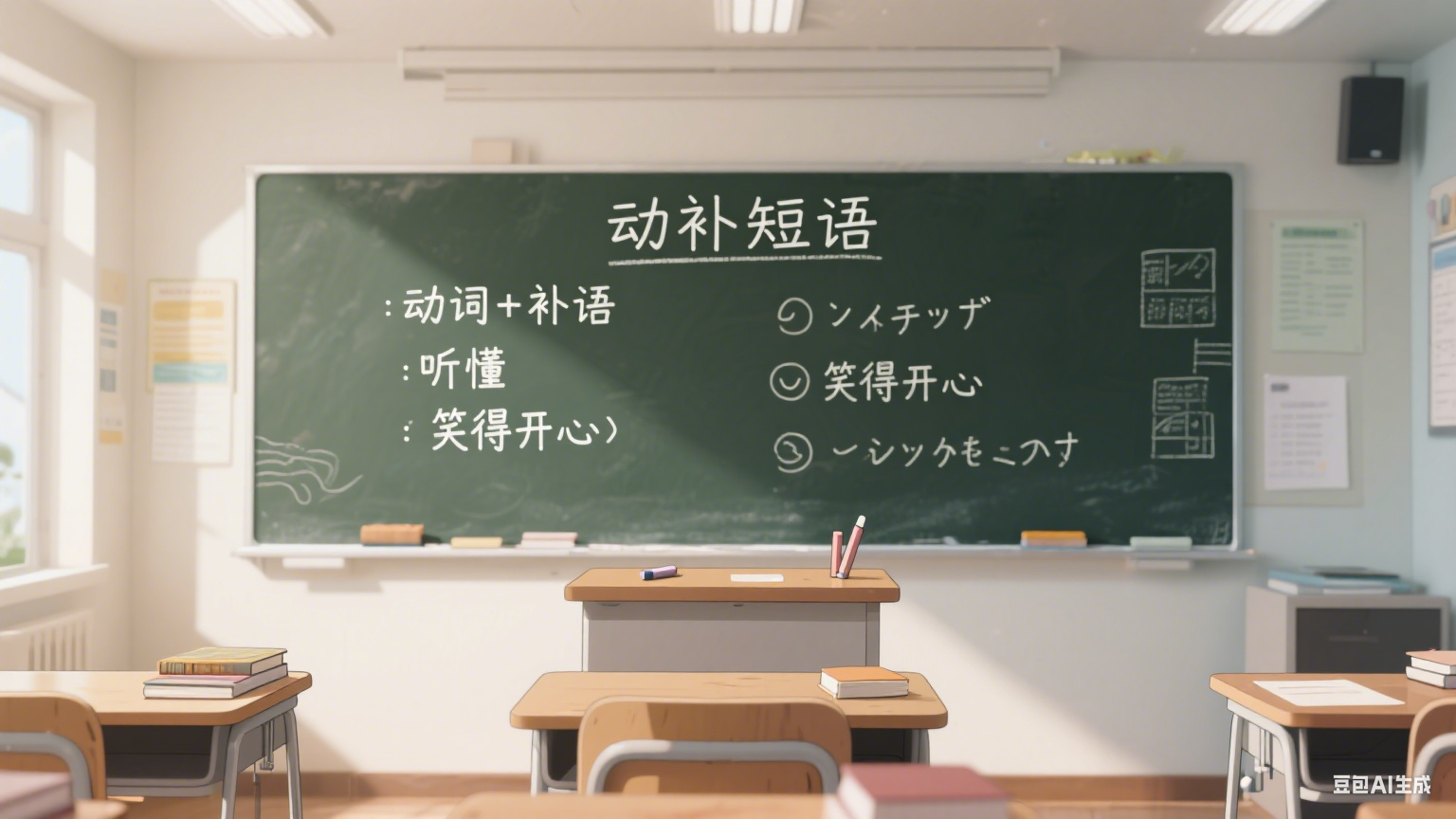

动补短语的核心构成是 “动词 + 补语”,二者之间存在紧密的语义关联,补语通常用来补充说明动词所表示动作的结果、程度、趋向、时间或频率等内容。从构成形式来看,动词作为短语的核心成分,需具备能够被补充说明的语义特征,例如 “看”“吃”“走”“写” 等行为动词,或是 “想”“觉得” 等心理活动动词,都可与相应补语搭配形成动补短语。补语的类型则更为丰富,常见的有结果补语、程度补语、趋向补语、数量补语等,不同类型的补语会赋予动补短语不同的表达功能。比如 “听懂” 中的 “懂” 是结果补语,用于说明 “听” 这一动作最终达成的效果;“笑得开心” 中的 “开心” 是程度补语,用于强调 “笑” 所呈现的状态强度;“走进去” 中的 “进去” 是趋向补语,用于明确 “走” 这一动作的方向;“看三次” 中的 “三次” 是数量补语,用于量化 “看” 这一动作发生的次数。

从语法功能角度分析,动补短语在句子中可承担多种句法成分,其灵活的功能属性使其能够适应不同的表达需求。最常见的功能是充当谓语,直接陈述主语的动作及相关状态,例如在 “他把作业写完了” 这句话中,“写完” 作为动补短语充当谓语,既说明了主语 “他” 的动作是 “写”,又补充了 “写” 的结果是 “完”,让句子语义完整且具体。此外,动补短语还可充当定语,用于修饰名词,限定名词所指代事物的特征或状态,如 “洗干净的衣服” 中,“洗干净” 这一动补短语修饰 “衣服”,明确了衣服 “经过清洗且达到干净状态” 的属性;充当状语时,动补短语则用于修饰动词或形容词,增强表达的生动性,例如 “他飞快地跑过来” 中,“飞快地” 虽常被视为偏正结构,但从广义动补关系来看,“飞快” 可看作对 “跑” 的速度状态补充,不过更典型的如 “吃得饱饱地散步” 中,“吃得饱饱地” 作为动补短语作状语,修饰 “散步” 这一动作,体现出散步时的状态;动补短语还能充当补语,进一步补充说明句子中其他动词的状态,如 “他跑得气喘吁吁” 中,“气喘吁吁” 是对 “跑” 这一动作的补充,而 “跑得” 整体可看作动补结构的延伸形式,不过核心仍围绕动补短语的补充说明功能展开。

在实际语言运用中,动补短语的使用需要遵循一定的规则,以确保表达的准确性与规范性。首先,动词与补语的搭配需符合语义逻辑,不能随意组合,例如 “提高” 可以搭配 “水平” 构成 “提高水平”(此处 “提高” 为动补结构,“高” 补充 “提” 的结果),但不能说 “提高重量”,因为 “提高” 与 “重量” 在语义上无法形成合理的补充关系,“重量” 通常与 “增加” 搭配形成 “增加重量” 这一动补短语。其次,部分动补短语在使用时会涉及 “得”“了” 等助词的添加,这些助词的运用对短语语义表达有着重要影响。“得” 常用于连接动词与程度补语或状态补语,如 “说得清楚”“做得漂亮”,若去掉 “得”,则短语结构和语义会发生改变,“说清楚” 虽也为动补短语,但 “清楚” 作为结果补语,与 “说得清楚” 中 “清楚” 所体现的程度补充略有差异;“了” 则常出现在结果补语或趋向补语之后,用于表示动作完成或状态变化,如 “吃完了”“走出去了”,“了” 的添加让动作的完成时态更加明确,若去掉 “了”,“吃完”“走出去” 虽仍为动补短语,但在时态表达上会略显模糊,需结合具体语境判断动作是否完成。

动补短语在文学作品中的运用,更能凸显其独特的表达魅力。作家们常常借助动补短语塑造鲜明的人物形象、营造生动的场景氛围。例如在描写人物动作时,用 “攥得紧紧的” 替代 “紧紧攥着”,通过动补结构的运用,不仅强调了 “攥” 的动作,更突出了 “紧紧” 这一状态,让读者能更直观地感受到人物内心的紧张或坚定;在描绘场景时,“落得满地金黄” 这样的动补短语,将 “落” 的动作与 “满地金黄” 的结果结合,既展现了事物的动态过程,又呈现了最终的静态画面,使场景描写更具层次感与画面感。在日常口语交流中,动补短语同样是人们表达的重要工具,它能让对话更简洁明了,避免冗余表述。比如当他人询问 “饭做好了吗”,回答 “做好了” 即可,“做好” 作为动补短语,用两个字就清晰传达了 “做饭” 这一动作已完成且达到 “好” 的状态,比完整表述 “我已经把饭做好了” 更简洁高效。

随着人们对汉语语法研究的不断深入,动补短语的内涵与外延也在被进一步挖掘,其在不同语境、不同语体中的运用规律逐渐被更多人掌握。无论是学习汉语的初学者,还是从事语言研究的学者,对动补短语的深入了解都有助于更好地运用汉语这一语言工具。那么,在今后的语言实践中,我们该如何更灵活、更准确地运用动补短语,让它在表达中发挥更大的作用呢?这需要我们在日常学习与交流中不断积累、不断探索,从具体的语言实例中总结经验,逐步提升对动补短语的运用能力。

关于动补短语的 5 个常见问答

- 问:动补短语中的补语只能是单个词语吗?

答:不是。动补短语中的补语既可以是单个词语,也可以是短语形式。例如 “听得入迷” 中,“入迷” 是单个词语作补语;“说得眉飞色舞” 中,“眉飞色舞” 是主谓短语作补语,同样能起到补充说明 “说” 的状态的作用。

- 问:如何区分动补短语和动宾短语?

答:可从两方面区分。一是看前后成分的语义关系,动补短语中补语补充说明动词的结果、程度等,如 “打碎”,“碎” 是 “打” 的结果;动宾短语中宾语是动词动作的对象,如 “打玻璃”,“玻璃” 是 “打” 的对象。二是看能否插入 “得”,动补短语多数可插入 “得” 表示程度或状态,如 “打碎” 可变为 “打得碎”;动宾短语一般不能插入 “得”,如 “打玻璃” 不能变为 “打得玻璃”。

- 问:所有动词都能和补语搭配构成动补短语吗?

答:不是。部分动词由于自身语义特点,难以与补语搭配构成动补短语,例如表示存在、判断的动词 “是”“有”“在”(此处 “在” 为存在动词),通常无法搭配补语形成动补短语,因为这类动词本身已表达明确的存在或判断意义,缺乏可被补充说明的动作状态或结果属性。

- 问:动补短语在句子中充当谓语时,是否会影响句子的时态表达?

答:会。当动补短语中包含结果补语且搭配 “了” 时,通常表示动作已完成,体现过去时态,如 “他做完作业了”;若未搭配 “了”,则可能表示动作的能力或可能性,不明确时态,如 “他能做完作业”。此外,趋向补语与 “了” 搭配时,也会增强动作完成的时态感,如 “他走过去了”。

- 问:在写作中,过多使用动补短语会对文章造成影响吗?

答:可能会。适量使用动补短语能让文章表达更精准生动,但如果过度使用,会使句子结构趋于单一,缺乏变化,影响文章的语言节奏。例如在一段文字中频繁出现 “吃得香”“睡得好”“玩得开心”“学得认真” 等同类型动补短语作谓语,会让读者产生审美疲劳,因此写作时需注意动补短语与其他语法结构的搭配使用,使文章语言更丰富多样。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。