平时聊天、写作业或者发朋友圈的时候,你有没有过这种经历 —— 明明心里想的是一回事,写出来的句子却总觉得怪怪的?要么读着不通顺,要么让人理解错意思,甚至有时候自己盯着句子看半天,也说不出问题到底在哪儿。其实这些让人别扭的句子,大多都是 “病句” 在捣乱。别觉得修改病句是件很专业的事,好像只有语文老师才会做,其实只要掌握几个小技巧,我们每个人都能当自己句子的 “小医生”,把那些藏在文字里的 “小毛病” 一一揪出来。

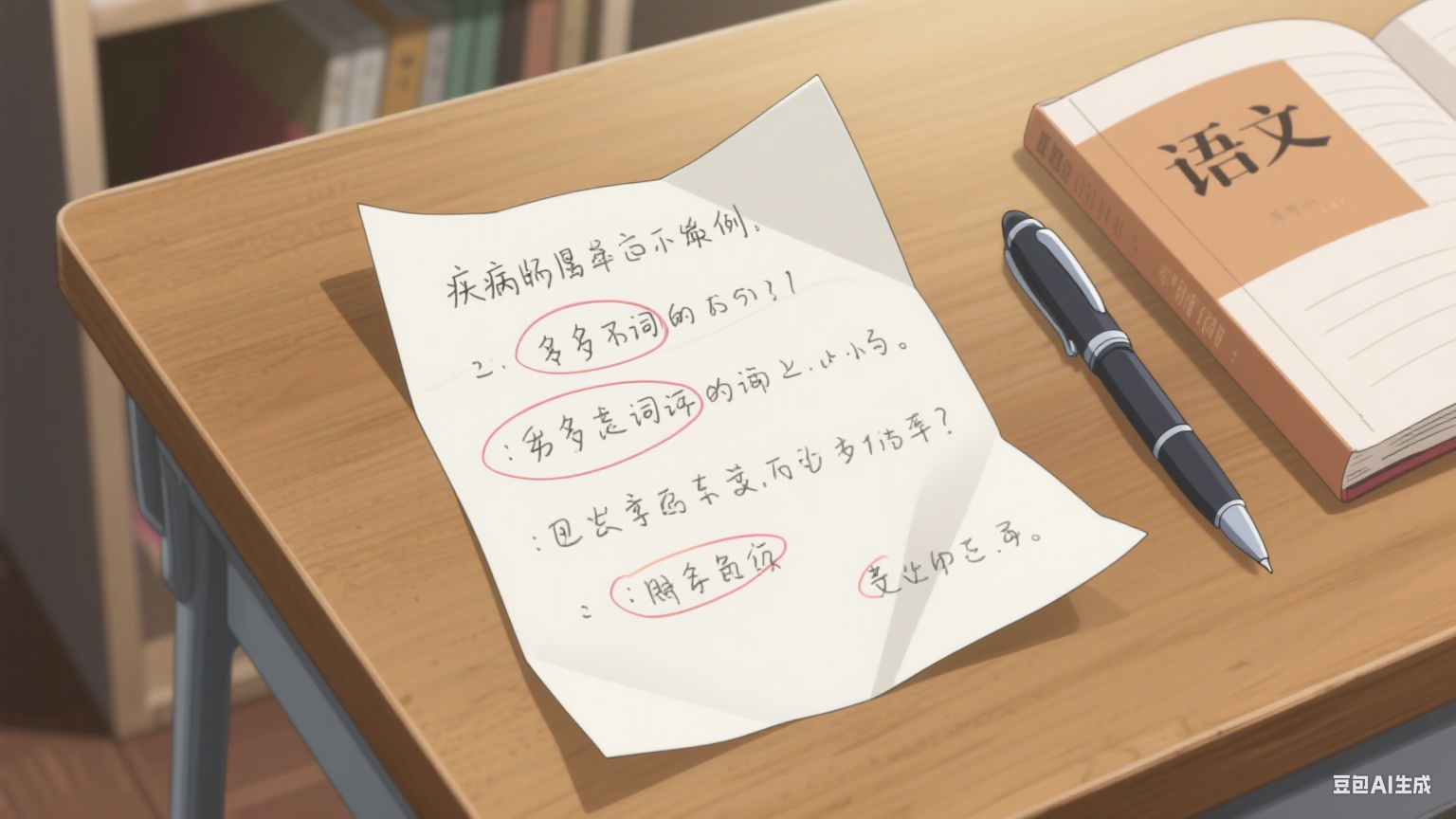

就拿日常场景来说吧,比如朋友约你周末去玩,给你发消息说 “我大概可能下午三点到你家楼下”。你看到这句话会不会觉得有点啰嗦?“大概” 和 “可能” 表达的意思差不多,放在一起就显得重复了,这就是很常见的 “成分赘余” 型病句。再比如有人写作文的时候会说 “通过这次志愿者活动,让我明白了帮助别人的快乐”,读起来好像没大问题,但仔细想想,“通过” 和 “让” 放在一起,反而让句子没有了真正的主语 —— 到底是谁明白了快乐?是 “我”,但这句话里 “我” 被这两个词给 “藏” 起来了,这就是 “主语残缺” 的问题。还有更有意思的,之前看到有人发朋友圈说 “我昨天买了苹果、香蕉和水果”,这就像在说 “我今天吃了米饭、面条和主食” 一样,后面的 “水果” 已经包含了前面的 “苹果、香蕉”,属于 “分类不当”,听起来是不是特别可爱又有点好笑?

除了这些常见的类型,还有些病句藏得更 “隐蔽”,需要我们多花点心思才能发现。比如 “他每天都坚持跑步和游泳,身体越来越健康,速度也越来越快”,这句话前半部分说的是 “身体”,后半部分突然提到 “速度”,但没说清楚是谁的速度、什么的速度 —— 是跑步的速度还是游泳的速度?这就属于 “表意不明”,让人读了之后心里会打个问号。还有 “我们要尽快提高大家的阅读能力和写作水平的培养”,前面说 “提高能力和水平” 是通顺的,但后面加了 “的培养”,就变成了 “提高…… 培养”,搭配上出了问题,这就是 “搭配不当”,就像穿衣服的时候把上衣和裤子的搭配搞混了,看起来会很不协调。

其实修改病句并没有那么难,关键是要学会 “三步走”。第一步是 “读”,把句子大声读出来,很多不通顺的地方,一开口读就会觉得别扭,比如 “通过这次比赛,使我收获很大”,读的时候会明显感觉少了点什么,这时候就能初步判断可能有主语残缺的问题。第二步是 “找”,读完之后试着找出句子的主语、谓语、宾语,看看它们之间的搭配是不是合理,有没有多余或者缺少的成分,就像给句子 “体检” 一样,逐个部位检查。比如 “小明改进了自己的学习方法和态度”,主语是 “小明”,谓语是 “改进”,宾语是 “方法和态度”,“改进方法” 是对的,但 “改进态度” 就不对了,应该是 “端正态度”,这样一分析,问题就找出来了。第三步是 “改”,找到问题之后,根据具体情况调整句子,要么删去多余的成分,要么补充缺少的部分,要么调整搭配,而且修改的时候要尽量保持句子原来的意思,不要改得 “面目全非”。比如 “我断定他大概不会来了”,“断定” 是肯定的意思,“大概” 是不确定的意思,两者矛盾,这时候要么删去 “断定”,改成 “我觉得他大概不会来了”,要么删去 “大概”,改成 “我断定他不会来了”,这样既解决了矛盾,又保留了句子原本想表达的核心意思。

在生活中多练习这种 “三步走” 的方法,你会发现自己对病句的敏感度会越来越高。比如看电视剧的时候,听到台词里的病句会下意识地指出来;读课文的时候,能快速发现文中可能存在的表达问题;甚至帮同学修改作文的时候,也能给出准确的建议。而且学会修改病句,不仅能让我们的表达更准确、更通顺,还能让我们在与人沟通的时候减少误会,不管是写作业、发消息还是以后写工作报告,清晰的表达都能给别人留下更好的印象。

不过,病句的类型还有很多,我们今天聊到的只是其中一部分。你在平时的生活中,还遇到过哪些让人觉得 “别扭” 的句子?又或者你有什么自己独创的修改病句小技巧?不如在评论区分享出来,大家一起交流学习,说不定下次再遇到病句的时候,我们就能更快、更准确地把它们 “打败” 了。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。