晨光漫过窗棂时,总爱翻一翻祖父留下的旧书。泛黄纸页间常有铅笔勾勒的短句,或是 “苔花如米小,也学牡丹开” 的娟秀,或是 “月缺不改光,剑折不改刚” 的遒劲。这些散落的格言,像藏在时光褶皱里的星子,偶然抬头便撞进一片温柔的光亮。它们从不是刻板的教条,而是前人将半生感悟熬煮成的蜜糖,咬一口,能尝出风雨也能品出晴朗。

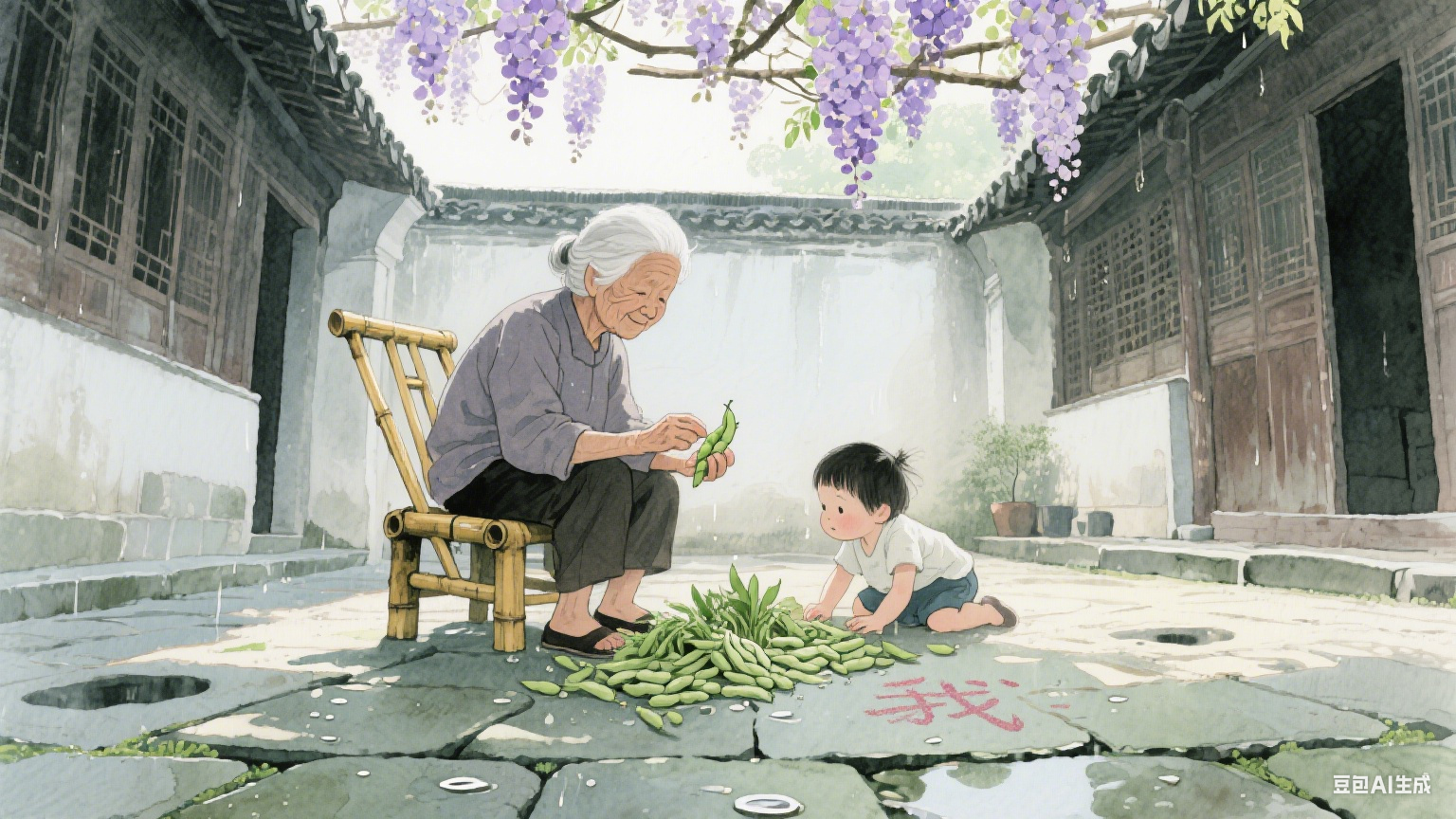

记得幼时在江南老宅的天井里,祖母坐在竹椅上择菜,我趴在青石板上涂鸦。她指尖捏着翠绿的毛豆,嘴里慢悠悠念着 “滴水能穿石,绳锯可断木”,阳光穿过紫藤花架落在她银白的发梢,那些字句也跟着染上淡淡的香。那时不懂其中深意,只觉得音节像屋檐下的风铃,清脆地落在心里。后来走过许多路,见过江河奔涌也遇过浅滩滞涩,才忽然明白,那些被反复念叨的短句里,藏着最朴素的坚持 —— 就像檐角的雨滴,日复一日,竟真的在青石板上凿出了浅浅的窝。

格言是有温度的。它们不像教科书里的公式那样冰冷,而是带着书写者的体温。或许是某个寒夜,书生在灯下笔尖凝滞,忽然悟得 “志不立,天下无可成之事”,便匆匆记下,墨水里还掺着呵出的白气;又或是农人种田时,见禾苗历经风雨仍向上生长,随口道出 “疾风知劲草”,泥土的气息便随着话语漫延。这些句子没有华丽的辞藻,却比任何诗篇都更动人,因为它们源自生活最本真的模样,是岁月在人们心中刻下的印记。

行走在人间,总会遇到迷茫的时刻。就像船只在海上遭遇浓雾,看不清方向,也辨不出归途。这时,一句熟悉的格言便会像灯塔般亮起。记得刚入职场时,我因一次失误陷入自我怀疑,整日提不起精神。某天整理旧物,翻到中学时抄录的 “长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,字迹早已模糊,可那些字里行间的力量却依旧鲜活。仿佛看到诗人李白在江边举杯,纵使前路坎坷,也依然带着一腔豪情望向远方。瞬间,心中的阴霾散去不少,原来那些看似艰难的时刻,不过是人生航程中的一段小风浪,只要心怀信念,终能抵达想去的彼岸。

格言也像一把精巧的钥匙,能打开不同心境的门。失意时,“天生我材必有用” 会抚平心头的褶皱,让人重新拾起自信;得意时,“满招损,谦受益” 又会像一阵清风,吹散骄傲的尘埃。它们不是一成不变的真理,而是随着人生境遇不断变换色彩的画卷。年少时读 “少壮不努力,老大徒伤悲”,只当是老师口中的劝诫,漫不经心;待年岁渐长,看着日历一页页翻过,才真正懂得时光的珍贵,那些字句便成了心头沉甸甸的提醒。原来,格言的意义,从来不是一次性的领悟,而是在岁月的沉淀中,一次次与不同阶段的自己相遇,每次重逢,都能读出新的滋味。

有时会想,那些流传千年的格言,为何能跨越时空的阻隔,依旧在今天熠熠生辉?或许是因为它们触碰到了人类共通的情感与追求。无论是 “海内存知己,天涯若比邻” 里的真挚情谊,还是 “先天下之忧而忧,后天下之乐而乐” 中的家国情怀,亦或是 “勿以恶小而为之,勿以善小而不为” 里的道德坚守,这些情感与信念,从未因时代变迁而褪色。它们像一条条隐秘的丝线,将古人和今人的心紧紧连在一起,让我们在品读的瞬间,能感受到千年前的心跳,也能在这些字句中,找到属于自己的共鸣。

雨夜读书,窗外淅淅沥沥的雨声敲打着玻璃,屋内一盏暖灯照亮书页。偶然看到 “雨中山果落,灯下草虫鸣”,忽然觉得眼前的画面与千年前的诗句重合。那一刻,没有喧嚣,没有纷扰,只有文字带来的宁静与美好。原来,格言不仅是智慧的结晶,更是生活的注脚。它们藏在日常的琐碎里,躲在四季的更迭中,只要我们用心去发现,便能在某个不经意的瞬间,与一份温暖的感悟不期而遇。

墨痕渐淡,星子依旧。那些散落在岁月里的格言,就像永不熄灭的火种,在一代又一代人的心中传递。它们曾照亮过古人的路,如今也在陪伴着我们前行。或许未来的某一天,我们也会将这些字句教给身边的人,让它们带着新的温度,继续在时光里流转,成为后来者心中的星光。而我们,只需在每一次与它们相遇时,轻轻拾起那份感动,然后带着这份力量,更好地走向属于自己的远方。毕竟,那些刻在墨痕里的星子,从来都不是为了照亮过去,而是为了指引我们,在往后的日子里,活出更从容、更坚定的模样。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。