要是把汉字家族比作一个热闹的大院,形声字绝对是最会 “蹭热度” 的成员 —— 一半靠长相认亲,一半靠声音打招呼,明明是 “拼团出道”,却活出了比原创更嚣张的存在感。你可能每天都在和它们打交道,却没发现这些小家伙藏着不少让人捧腹的小心机。比如看到 “猫” 字,左边 “犭” 旁明摆着告诉你这是毛茸茸的动物,右边 “苗” 字却在偷偷提示发音,就像给猫咪挂了个 “叫声接近‘苗’” 的铭牌,既好认又好记,简直是汉字界的 “贴心小棉袄”。

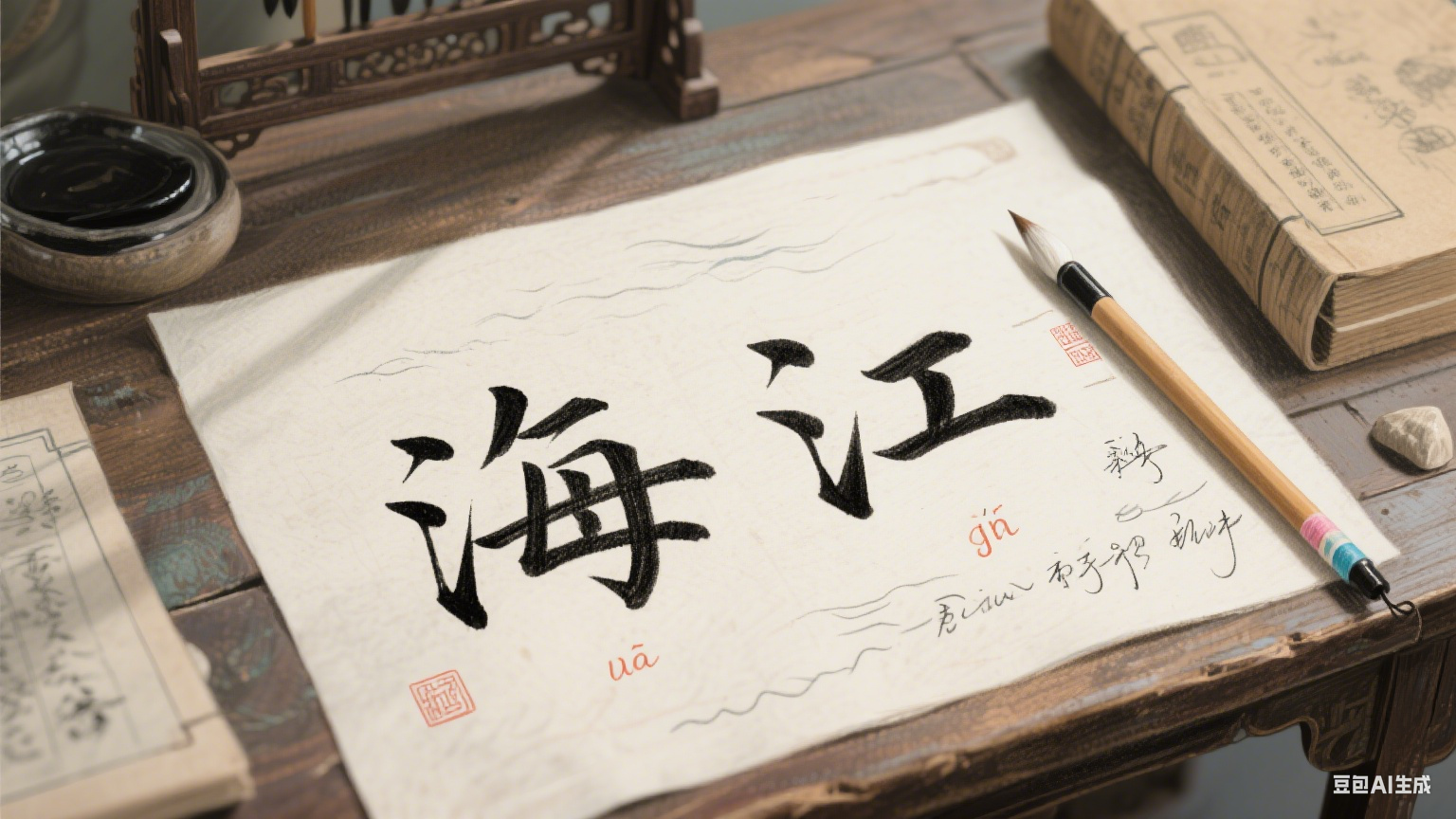

不过千万别被它们乖巧的表象骗了,这些 “声音卧底” 偶尔也会犯迷糊。就说 “海” 字吧,左边 “氵” 代表和水有关,右边 “每” 字负责发音,可谁能想到,“每” 读 měi,“海” 却读 hǎi,差了个声调不说,韵母也悄悄变了样,活像个记不住台词的演员,上台前还得临时改剧本。更有意思的是 “江” 字,右边 “工” 字读 gōng,“江” 却读 jiāng,硬是把声母从 “g” 扭成了 “j”,不知道的还以为它偷偷报了方言培训班,学了一口 “塑料普通话”。

要是较真起来,形声字的 “迷惑行为” 能凑成一本笑话集。比如 “肝” 和 “秆”,左边一个 “月”(肉字旁)、一个 “禾”,明眼人都知道一个和身体有关、一个和植物有关,可右边都挂着 “干” 字,发音却一个 gān、一个 gǎn,简直像一对双胞胎故意装成陌生人,就为了看别人认错时的尴尬表情。还有 “抬” 和 “苔”,“扌” 旁的 “抬” 是用手举东西,读 tái,“艹” 旁的 “苔” 是长在石头上的植物,读 tái 时还算老实,可一旦变成 “舌苔”,就突然改读 tāi,活像个调皮的孩子,前一秒还乖乖听话,下一秒就开始调皮捣蛋。

最让人哭笑不得的是那些 “跨界发展” 的形声字,明明顶着同一个声旁,却在不同领域活出了完全不同的 “人设”。比如 “青” 字当声旁时,搭配 “氵” 就是 “清”(qīng,干净的水),搭配 “日” 就是 “晴”(qíng,晴朗的天),搭配 “目” 就是 “睛”(jīng,眼睛),这三个还算守规矩,发音都带着 “ing” 的尾巴。可到了 “请”(qǐng,请求)和 “情”(qíng,心情)这里,一个声调降了下来,一个韵母悄悄变了样,最离谱的是 “菁”(jīng,韭菜花)和 “腈”(jīng,有机化合物),虽然发音相同,可意思差了十万八千里,要是把 “腈纶” 说成 “菁纶”,估计卖布料的老板得愣半天才能反应过来。

其实仔细想想,形声字的这些 “小缺点”,反而成了它们最可爱的地方。就像人无完人一样,这些汉字也不是完美的 “发音机器”,偶尔的偏差和混乱,反而让汉字有了烟火气。比如 “破” 字,左边 “石” 旁告诉你它和石头有关,右边 “皮” 字提示发音,虽然 “皮” 读 pí,“破” 读 pò,声调差了一截,可正是这个小小的差异,让 “打破”“破碎” 这些词有了更生动的画面感 —— 仿佛能听到石头裂开时 “啪” 的一声,比完美的发音更有冲击力。还有 “波” 字,“氵” 旁加 “皮”,读 bō,虽然和 “皮” 的发音差得有点远,可看到这个字,脑海里就会浮现出水面泛起涟漪的样子,比单纯的 “水纹” 二字更有动态美,这种 “不完美中的完美”,大概就是形声字的独特魅力。

现在再看这些每天见面的汉字,是不是觉得它们突然变得有趣多了?下次看到 “虾” 字,不妨想想左边 “虫” 旁和右边 “下” 字的奇妙组合,为啥 “下” 读 xià,“虾” 却读 xiā;看到 “架” 字,也可以琢磨琢磨,为啥 “加” 读 jiā,“架” 却读 jià。这些看似奇怪的搭配,其实都是古人在造字时的巧思,他们用最简单的 “形 + 声” 组合,把世间万物都装进了汉字里,既方便记忆,又充满趣味。

说不定下次你和朋友聊天时,还能拿这些形声字的小笑话当话题 —— 比如 “为什么‘治’字有三点水,却读 zhì 而不是 zhì(此处故意重复,模仿朋友疑惑的语气)?哦不对,是为什么‘治’的声旁是‘台’(tái),却读 zhì?” 相信不管对方是汉字爱好者还是 “语文小白”,都会被这些可爱的 “声音卧底” 逗得哈哈大笑。那么问题来了,你还发现过哪些让人忍俊不禁的形声字?它们又有哪些好玩的 “迷惑行为” 呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。