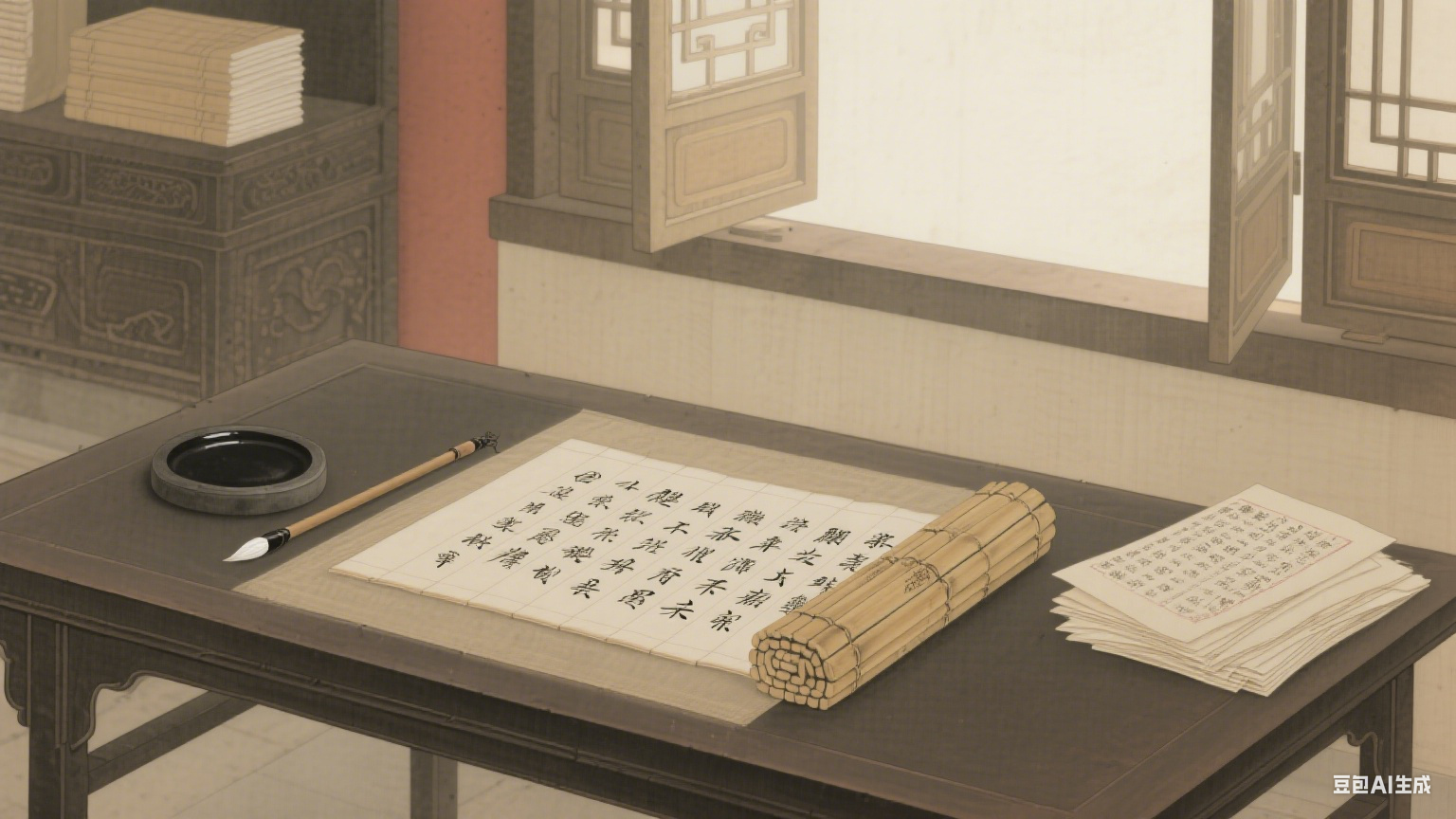

汉字作为中华文明延续五千年的重要载体,在漫长发展历程中历经多次形态变革,而隶书的出现,堪称这场变革中具有里程碑意义的转折。它上承篆书的庄重典雅,下启楷书的规范规整,不仅重塑了汉字的书写形态,更深刻影响了后世书法艺术的发展脉络,成为连接古文字与今文字的关键桥梁。这种字体以其独特的笔法结构、沉稳的视觉气质,在书法史上占据着不可替代的地位,即便在现代社会,依然以多样形式活跃于文化传承与艺术创作领域,让人们得以透过笔墨痕迹,触摸历史的温度。

隶书的形成并非一蹴而就,而是特定历史背景下文字应用需求与书写实践相互作用的结果。春秋战国时期,诸侯割据导致文字异形,秦国统一后推行 “书同文”,以小篆作为标准字体。小篆虽规范统一,但其笔画繁复、书写缓慢,难以满足秦朝日益频繁的政务文书处理需求 —— 各级官府的律令传递、户籍登记、赋税记录等事务,都需要更高效的书写方式。于是,官吏在日常书写中逐渐简化小篆的笔画,改变其圆转的笔法,将曲线化为直线,把繁复的结构调整为简约形态,这种经过简化改造的字体最初仅在官府内部使用,被称为 “隶书”,取 “徒隶之所书” 之意,暗示其源于基层官吏的实用书写实践。随着时间推移,隶书的应用范围不断扩大,到汉代时达到鼎盛,成为社会通用字体,形成了风格多样、气象万千的汉隶体系,留下了众多堪称书法艺术瑰宝的碑刻作品。

从书法艺术特征来看,隶书具有鲜明且辨识度极高的风格特点,这些特点既是对篆书的突破,也为后世字体发展奠定了基础。在笔法方面,隶书最具代表性的特征是 “蚕头燕尾” 与 “一波三折”。“蚕头” 指笔画起笔处如蚕头般圆润厚重,多采用逆锋起笔的手法,使笔画开端饱满有力;“燕尾” 则是笔画收笔时顺势向上挑起,形成尖锐而飘逸的尾部,增添了字体的动态美感。“一波三折” 主要体现在横画书写中,横画并非平直而过,而是在中间位置有明显的起伏变化,笔画粗细随运笔力度调整,呈现出富有韵律感的曲线形态,这种笔法让原本单调的横画变得生动丰富。在结构上,隶书打破了篆书对称均衡的字形结构,将篆书圆转的线条转化为方折的笔画,使字体由长圆形变为扁方形,形成了 “字形扁方,左右开张” 的结构特征。这种结构调整不仅让书写更为便捷,也使字体在视觉上更具稳定性与开阔感,例如 “大”“人” 等字,通过左右笔画的伸展,展现出舒展大气的姿态。此外,隶书在章法布局上注重字距大于行距,整体排列整齐有序,给人以庄重肃穆、井然有序的视觉感受,这种章法特点在碑刻作品中表现得尤为明显,如《乙瑛碑》的章法,字与字之间、行与行之间疏密得当,展现出和谐统一的整体美感。

汉隶作为隶书发展的巅峰时期,留下了数量众多、风格各异的碑刻作品,这些作品不仅是隶书艺术的典范,更是研究汉代历史文化、书法艺术的珍贵资料。根据风格差异,汉隶碑刻大致可分为端庄典雅、方劲古朴、秀丽飘逸等不同类型,每一类都有其代表性作品。端庄典雅类的代表当属《乙瑛碑》,此碑刻于东汉永兴元年,碑文记载了鲁相乙瑛请求为孔子庙设置百石卒史的经过,文字端庄规整,笔画粗细均匀,结构严谨对称,既保留了隶书的典型特征,又蕴含着典雅庄重的气质,被誉为 “汉隶之极则”,是后世学习隶书的经典范本。方劲古朴类的代表作品为《张迁碑》,该碑刻于东汉中平三年,碑文歌颂了张迁的政绩,其字体笔画厚重粗壮,方折分明,结构紧凑,给人以雄浑刚健、古朴苍劲之感,笔画中的方笔运用极为突出,棱角分明,展现出强悍的力量感,是隶书中方笔风格的极致体现。秀丽飘逸类的代表则是《曹全碑》,此碑刻于东汉中平二年,碑文记载了曹全的生平事迹及镇压黄巾起义的经过,其字体笔画纤细轻盈,线条流畅,“蚕头燕尾” 的特征尤为明显,结构疏朗开阔,给人以秀丽典雅、飘逸灵动的美感,堪称汉隶中秀美的典范。这些碑刻作品不仅在书法艺术上各具特色,更承载了丰富的历史信息,是汉代政治、经济、文化生活的生动记录,为后人研究汉代社会提供了重要依据。

隶书的影响并非局限于其盛行的汉代,而是贯穿了整个中国书法史,对后世字体发展与书法艺术创新产生了深远且持久的影响。从字体演变角度来看,隶书通过简化笔画、规范结构,为楷书的形成奠定了基础。楷书在隶书的基础上进一步简化笔画形态,去除了 “燕尾” 等装饰性笔画,使字体更为规整易认,最终成为现代汉字的标准字体,而隶书的笔法与结构原则,在楷书的书写中依然能找到清晰的痕迹。此外,隶书对行书、草书等书体的发展也起到了重要推动作用,行书的流畅笔法、草书的简约结构,都在一定程度上吸收了隶书的书写理念。从书法艺术传承角度而言,隶书始终是历代书法家学习与创作的重要对象,不同时代的书法家都能从隶书中汲取灵感,结合自身风格进行创新。例如,清代是隶书复兴的重要时期,当时的书法家金农、邓石如等,深入研究汉隶碑刻,在继承汉隶传统的基础上融入个人风格,形成了独具特色的清代隶书风格。金农的隶书笔画粗壮,结构奇特,被称为 “漆书”;邓石如的隶书则融合了篆书的笔法,线条圆润有力,开创了隶书艺术的新境界。即便在现代,隶书依然活跃于书法创作、文化宣传等领域,无论是书法展览中的隶书作品,还是公共场所的隶书标识,都展现出其持久的艺术魅力与文化价值。

隶书从汉代的实用书写字体,发展为后世的书法艺术瑰宝,其历程不仅是汉字形态演变的缩影,更是中国文化传承与创新的生动体现。它以独特的艺术特征,承载了丰富的历史文化内涵,连接了古代与现代,成为中华民族文化宝库中不可或缺的组成部分。在未来的文化传承与艺术创作中,隶书将继续发挥其独特作用,让更多人感受汉字书法的魅力,了解中华文明的深厚底蕴。那么,当我们在现代生活中接触到隶书元素时,是否能更深入地思考其背后的历史故事与文化意义,进而推动隶书艺术在新时代的传承与发展呢?

关于隶书的 5 个常见问答

- 问:隶书与篆书在字体形态上有哪些主要区别?

答:隶书与篆书在字体形态上区别显著。篆书笔画以圆转为主,无明显起笔收笔变化,字形多为长圆形且结构对称;隶书则将圆转笔画改为方折笔画,出现 “蚕头燕尾”“一波三折” 的笔法特征,字形变为扁方形,结构左右开张,打破了篆书的对称结构,书写更为便捷。

- 问:学习隶书通常从哪些经典碑刻入手比较合适?

答:学习隶书一般从风格典型、易于入门的经典汉隶碑刻开始。《曹全碑》笔画秀丽、结构疏朗,适合初学者掌握隶书的基本笔法与结构;《乙瑛碑》端庄规整,能帮助学习者建立严谨的书写规范;《张迁碑》方劲古朴,可让学习者体会隶书中方笔的运用,这三款碑刻是公认的隶书入门经典范本。

- 问:隶书的 “蚕头燕尾” 笔法具体该如何掌握?

答:掌握 “蚕头燕尾” 笔法需注重运笔技巧。起笔时,笔锋逆入纸面,轻轻转动笔杆使笔锋铺开,形成圆润厚重的 “蚕头”;行笔过程中保持力度均匀,根据笔画需求调整笔锋方向;收笔时,逐渐加重力度,然后顺势向上挑起,快速提笔,形成尖锐飘逸的 “燕尾”,练习时需反复体会起笔、行笔、收笔的力度变化与节奏。

- 问:汉代之后隶书为何逐渐被楷书取代,但仍能在书法领域传承发展?

答:汉代之后,楷书因笔画更为简约、结构更易辨认,更适应日常书写需求,逐渐取代隶书成为通用字体。但隶书并未消失,因其独特的艺术魅力,成为书法艺术的重要门类。历代书法家通过对隶书的研究与创新,不断丰富其艺术内涵,使其在书法领域保持活力,成为后世书法家表达艺术追求的重要载体。

- 问:现代社会中隶书有哪些具体的应用场景?

答:现代社会中隶书的应用场景十分广泛。在书法艺术领域,隶书是书法展览、书法比赛中常见的书体,众多书法家以隶书为创作方向;在文化宣传领域,隶书常被用于博物馆、古迹景区的标识牌,以及传统节日、文化活动的宣传海报,传递传统文化氛围;在日常生活中,隶书还被用于书法装饰画、工艺品设计等,成为连接传统文化与现代生活的重要元素。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。