叶脉在叶片上舒展成精致的网络,每一条主脉与侧脉的分叉都遵循着隐秘的规律,既为脆弱的叶片撑起支撑的骨架,又能高效输送养分与水分。这是自然赋予植物的结构智慧,无需刻意设计,却在千万年的演化中沉淀出最适配生存的模样。就像老榕树的气根垂落,起初只是纤细的丝线,一旦触碰到土壤便会逐渐粗壮,最终与主干共同构成支撑庞大树冠的立体结构,让整棵树在风雨中屹立不倒,同时也为飞鸟、昆虫搭建起错落的家园。

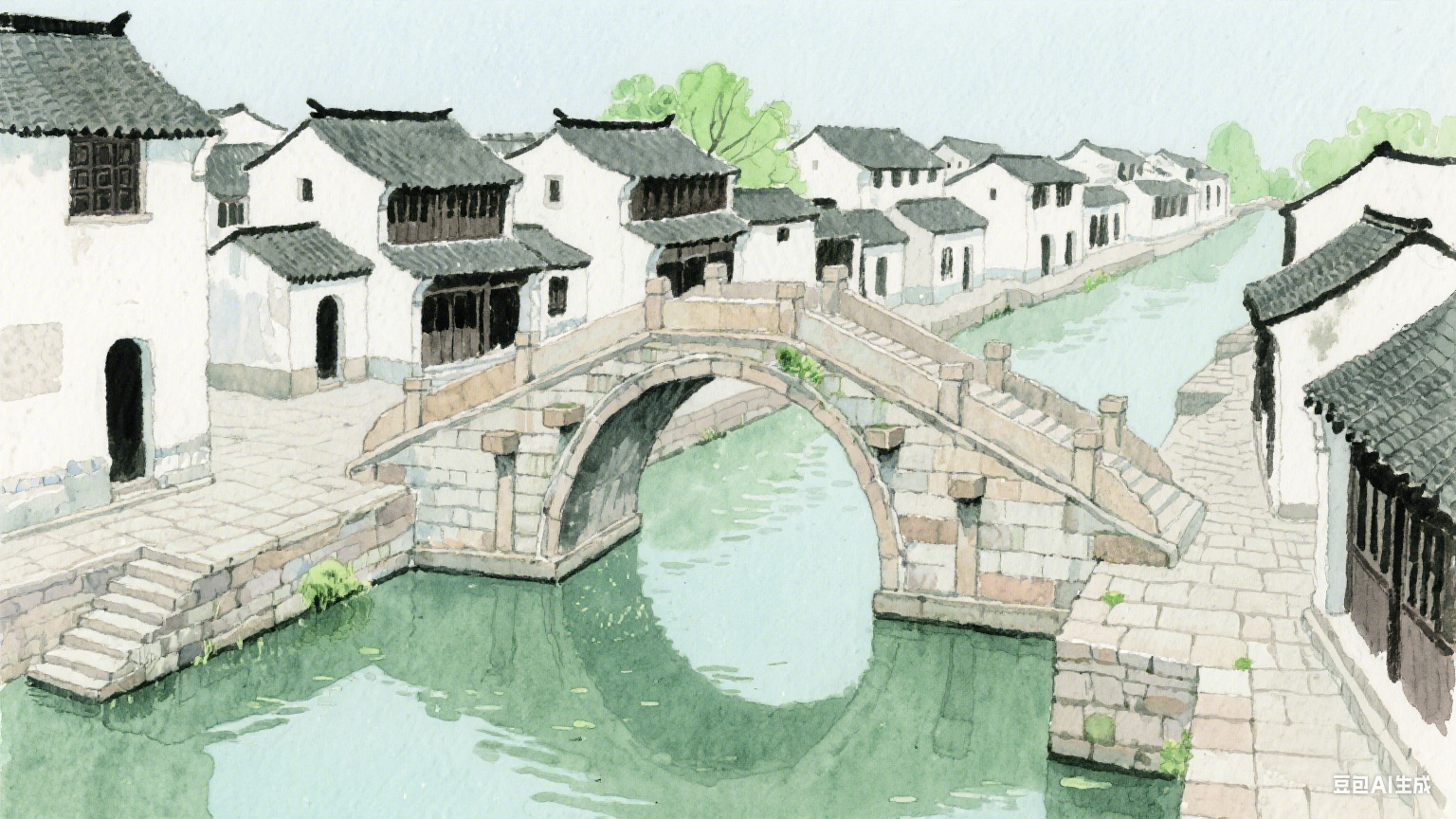

建筑是人类对结构最直观的表达,每一座凝固的建筑都是结构与美学的共生体。江南水乡的石桥,拱券的弧度经过精确计算,用最少的材料跨越河道,石砖之间的咬合无需粘合剂却能抵御岁月侵蚀,桥洞倒映在水中形成完整的圆形,既是力学的胜利,也是视觉的和谐。北方的四合院则以院落为中心,将正房、厢房、倒座房有序排列,门窗朝向、墙体厚度都与当地气候、生活习惯紧密相连,形成一个既能抵御寒冬又能促进家族交流的居住结构。这种结构里藏着中国人对空间的理解,也藏着人与人之间的相处哲学。

文学作品同样需要精巧的结构作为骨架,方能让情感与思想的血肉丰满起来。《红楼梦》以荣国府、宁国府的家族脉络为经线,以宝黛钗的情感纠葛为纬线,将众多人物、事件编织成一张细密的网。每个章回既独立成篇,又与前后内容紧密勾连,就像亭台楼阁的榫卯结构,一处衔接便能带动整体的稳固。书中的诗词、灯谜、宴饮场景,看似闲笔,实则都是结构的重要组成部分,它们如同建筑上的雕花,既增添了文本的美感,又暗示着人物的命运与家族的兴衰。没有这样严谨而灵动的结构,《红楼梦》便无法承载如此丰富的文化内涵与人性深度。

音乐的结构则藏在旋律的起伏与节奏的交错之中。一首古典交响乐通常分为四个乐章,快板、慢板、谐谑曲、快板的排列,如同四季的更迭,既有情绪的对比,又有逻辑的递进。第一乐章的呈示部抛出主题,就像建筑的地基奠定基调;展开部对主题进行变形、发展,如同在地基上搭建墙体与梁柱;再现部则回归主题,如同建筑封顶,让整首乐曲形成完整的闭环。指挥家在演绎时,不仅要把握每个音符的精准,更要理解这种结构背后的情感逻辑,才能让音乐的力量透过有序的编排传递到听众心中。

就连日常生活中的寻常事物,也暗含着结构的奥秘。一本摊开的笔记本,横线或方格的划分,让书写有了边界,也让思绪得以有序安放;厨房里的收纳架,按照厨具的大小、使用频率分层排列,既节省了空间,又让烹饪时的取用变得高效;甚至人们每天的作息安排,工作、休息、饮食的时间分配,也是一种无形的结构,它让生活摆脱混乱,形成稳定的节奏。这些看似平凡的结构,如同空气与水一般,融入生活的细节,却很少有人留意它们的存在,直到某一天结构被打破,才会发现秩序的珍贵。

结构并非一成不变的框架,它可以随着时间与需求的变化而生长、调整。城市的发展便是最好的例证,最初的村落只是几座房屋的简单聚集,随着人口的增加与功能的需求,逐渐形成街道、商业区、住宅区的划分。现代城市在规划时,不仅要考虑交通的便捷、资源的分配,还要兼顾生态的平衡与文化的传承,这种动态的结构调整,让城市既能适应时代的发展,又能保留自身的特色。就像一棵不断生长的大树,新的枝桠会不断萌发,但主干始终保持稳定,让整棵树在生长中始终保持着平衡与协调。

不同领域的结构之间,还存在着奇妙的呼应与借鉴。建筑师会从贝壳的螺旋结构中获取灵感,设计出更具抗压性的建筑形态;作家会借鉴音乐的节奏,让文本的叙事拥有韵律感;科学家则会通过研究生物的细胞结构,探索新材料的研发方向。这种跨领域的结构共鸣,证明了秩序与规律是万物共通的语言,也让人类在创造与探索的过程中,不断发现新的可能。

当我们静下心来观察身边的世界,便会发现结构无处不在。它是自然的馈赠,是人类的智慧,是艺术的灵魂,也是生活的基石。它让分散的元素凝聚成整体,让混乱的事物变得有序,让平凡的存在绽放出独特的美感。那么,当我们在创造、在生活、在感受时,是否也能多一份对结构的觉察?是否能在理解结构的过程中,更好地理解世界的本质与自身的位置?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。