在汉语语法研究领域,中心语是构建短语和句子结构的关键要素,其存在直接决定了语法单位的性质与功能。无论是简单的偏正短语,还是复杂的主谓谓语句,中心语始终处于语法结构的核心位置,统领着其他修饰、限制或补充成分。准确把握中心语的特征与判定方法,不仅是理解汉语语法规则的基础,更是提升语言表达规范性与准确性的重要前提。

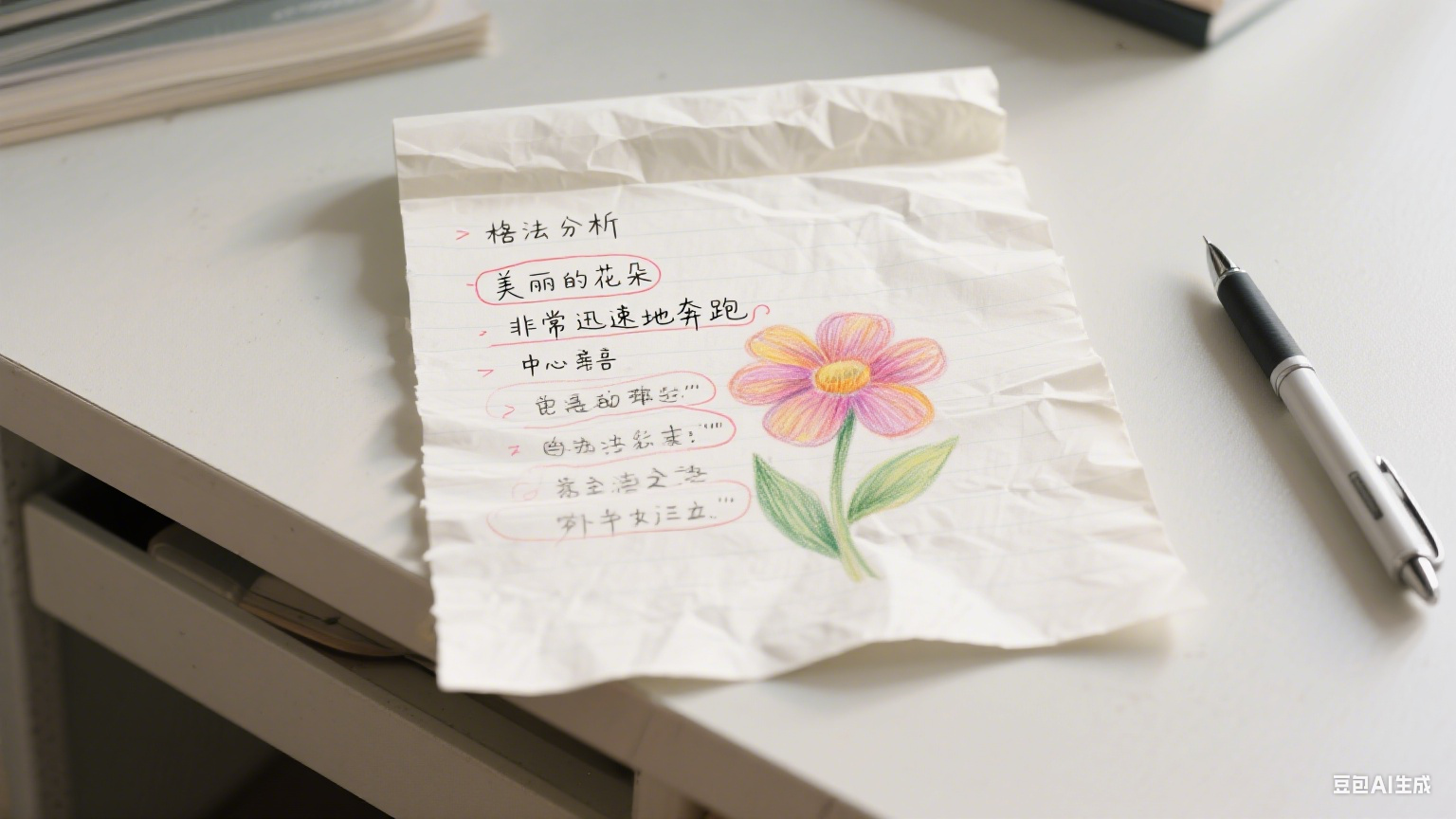

从语法功能角度来看,中心语的核心作用体现在它能够决定整个语法单位的语法类别。例如 “美丽的花朵” 这一偏正短语中,“花朵” 作为中心语,直接决定了该短语属于名词性短语,即便前面的修饰成分 “美丽的” 属于形容词性,也无法改变整个短语的基本语法属性。同样,在 “非常迅速地奔跑” 这一状中短语里,“奔跑” 作为中心语明确了短语的动词性特征,修饰成分 “非常迅速地” 仅起到补充说明动作状态的作用。这种核心统领性,使得中心语成为识别和分析语法结构的首要依据。

深入分析汉语语法体系可以发现,中心语的表现形式具有多样性,不同类型的语法结构对应着不同类别的中心语。名词性中心语是最为常见的类型之一,广泛存在于名词性偏正短语中,如 “古老的城市”“崭新的课本”“优秀的学生” 等短语里,“城市”“课本”“学生” 均承担着名词性中心语的角色,这类中心语通常能够与数量短语直接搭配,如 “一座城市”“两本课本”“三位学生”,这一特征可作为判定名词性中心语的重要参考。

动词性中心语在动宾短语、状中短语和中补短语中占据主导地位。在 “阅读书籍”“撰写文章”“修理电器” 等动宾短语中,“阅读”“撰写”“修理” 作为动词性中心语,后面必须搭配宾语成分才能使语义完整;而在 “认真学习”“努力工作”“快速思考” 等状中短语里,动词性中心语 “学习”“工作”“思考” 前面的修饰成分多为副词或形容词性短语,用于限定动作的方式或状态;中补短语中的动词性中心语则需要后续的补语成分补充说明动作的结果、程度或趋向,例如 “打扫干净”“跑得飞快”“走进去”,其中 “打扫”“跑”“走” 作为中心语,分别通过补语 “干净”“飞快”“进去” 完善了动作的具体信息。

形容词性中心语主要出现在形补短语和部分偏正短语中,其核心功能是表达事物的性质或状态。在 “漂亮极了”“明亮得很”“黑得像炭” 等形补短语中,“漂亮”“明亮”“黑” 作为形容词性中心语,后面的补语 “极了”“得很”“像炭” 起到了强化性质或状态程度的作用;而在 “十分可爱”“特别温暖”“非常安静” 等偏正短语里,形容词性中心语 “可爱”“温暖”“安静” 前面的 “十分”“特别”“非常” 等程度副词,则从程度上对中心语所表达的性质进行了限定。需要注意的是,形容词性中心语与动词性中心语的显著区别在于,前者通常不具备带宾语的语法功能,而后者大多可以搭配宾语使用。

在实际语法分析过程中,中心语的判定并非总是一目了然,尤其是在包含多层修饰成分的复杂短语中,容易出现中心语识别偏差的问题。以 “一位穿着红色外套的年轻教师” 这一短语为例,部分人可能会误将 “年轻” 或 “红色外套” 视为中心语,但通过语法结构层次分析可以发现,该短语的第一层结构为 “一位 / 穿着红色外套的年轻教师”,第二层结构为 “穿着红色外套的 / 年轻教师”,第三层结构为 “年轻 / 教师”,最终的核心成分应为 “教师”,即整个短语的中心语。由此可见,判定中心语时需要遵循从外层到内层逐层剥离修饰成分的原则,逐步聚焦到最核心的语法成分上。

另一个容易产生混淆的情况是联合短语与中心语的关系问题。部分学习者可能会将联合短语中的某个成分误认为中心语,实际上联合短语属于并列结构,短语内部的各个成分地位平等,不存在中心与修饰的关系,例如 “苹果和香蕉”“读书与写字”“美丽而大方” 等联合短语中,“苹果” 与 “香蕉”、“读书” 与 “写字”、“美丽” 与 “大方” 均为并列成分,不存在中心语。这一区别提示我们,在判定中心语之前,首先需要明确短语的结构类型,区分偏正、动宾、中补等有中心语的结构与联合、主谓等无中心语的结构,避免出现概念混淆。

中心语的省略现象也是语法分析中需要重点关注的问题。在口语表达或特定语境中,为了追求语言的简洁性,中心语有时会被省略,但根据上下文语境能够明确补出省略的中心语。例如在 “商店里有各种款式的裙子,我喜欢黑色的” 这句话中,后一分句 “我喜欢黑色的” 实际上省略了中心语 “裙子”,完整表达应为 “我喜欢黑色的裙子”。这种省略现象并未改变句子的语法结构和语义表达,反而使语言更加简洁凝练,但在语法分析时,需要准确补出省略的中心语,才能全面把握句子的语法关系。

从汉语语法发展的历史维度来看,中心语的核心地位始终保持稳定,但其表现形式和判定标准在不同时期的语法研究中存在一定差异。早期语法研究更侧重于从词汇类别角度界定中心语,将中心语与名词、动词、形容词等词类直接对应;而现代语法研究则更注重从语法功能和结构关系出发,强调中心语在整个语法结构中的统领作用,这种研究视角的转变使得中心语的定义更加科学严谨,也为语法分析提供了更具操作性的方法。

在语言教学实践中,中心语的教学始终是语法教学的重点内容之一。教师通过系统讲解中心语的概念、类型和判定方法,帮助学生建立清晰的语法结构意识,从而提升学生的语法分析能力和语言运用能力。例如在语文教学中,教师通过分析课文中的短语和句子,引导学生识别其中的中心语,理解不同修饰成分与中心语的关系,进而掌握正确的句子构造方法。这种教学方式不仅能够帮助学生准确理解文本内容,还能为学生的写作和口语表达提供坚实的语法基础。

需要强调的是,中心语作为汉语语法体系的核心要素,其重要性不仅体现在语法分析层面,更体现在语言表达的规范性层面。准确使用中心语,合理搭配修饰、限制和补充成分,能够使语言表达更加准确、清晰、严谨,避免出现语法错误和语义模糊的问题。例如 “提高学习效率” 这一短语中,“提高” 作为动词性中心语与 “学习效率” 这一宾语搭配合理,语义明确;若误将 “学习” 作为中心语,构成 “提高学习” 的表达,则会出现动宾搭配不当的语法错误,导致语义表达不完整。

综上所述,中心语在汉语语法体系中占据着不可替代的核心地位,其类型多样,功能明确,判定方法具有较强的规律性。深入理解和掌握中心语的相关知识,对于语法研究、语言教学和语言实践都具有重要意义。在今后的语法学习和研究过程中,我们需要进一步加强对中心语的关注,不断完善中心语的理论体系,为汉语语法研究的深入发展和汉语语言的规范使用提供有力支撑。同时,在实际语言运用中,我们也应注重准确识别和使用中心语,不断提升语言表达的质量和水平,充分发挥汉语的表达优势,展现汉语的独特魅力。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。