要是把语言比作一顿大餐,实词大概就是红烧肉、糖醋鱼这种能让人嚼出实在滋味的硬菜,而虚词呢?它更像酱油、料酒这类调料 —— 看着不起眼,少了却能让满桌美味瞬间变得寡淡。很多人提起虚词就头疼,总觉得它们躲在句子里 “不干活”,其实这些小家伙藏着不少让人捧腹的小心思,要是用错了,闹出的笑话能让饭桌上的人喷饭三分钟。

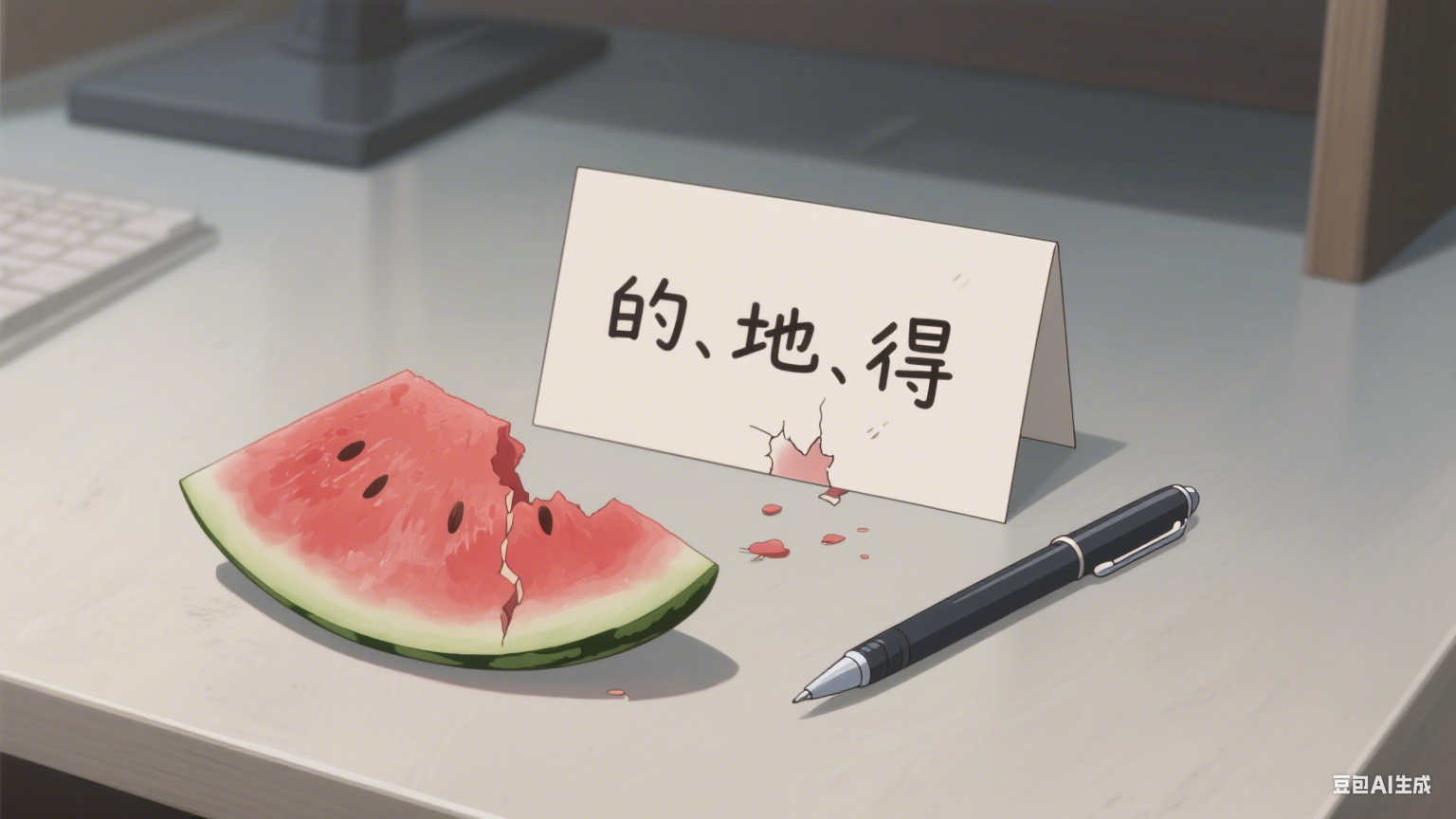

就拿最常见的 “的、地、得” 来说吧,这仨堪称虚词里的 “三胞胎”,却总被人认成 “三胞胎混世魔王”。前几天刷到朋友发的朋友圈,说 “今天买的西瓜甜到忧伤,我狼吞虎咽地吃了得三大块”,底下评论区瞬间炸了锅。有人调侃 “这西瓜是有多大?‘吃了得三大块’,感觉你把西瓜吃成了动词”,还有人补刀 “下次不如写‘吃了三大块得’,直接让语法老师原地退休”。你看,就因为这仨小家伙站错了位置,好好的分享瞬间变成了大型语法翻车现场,连西瓜的甜味都跟着变得 “魔幻” 起来。

再说说 “把” 和 “被” 这对 “欢喜冤家”,用错了能让场景瞬间反转。有次同事想表达自己不小心把文件删了,结果说成 “文件把我删了”,旁边的人差点笑出眼泪,纷纷调侃 “现在的文件都这么有脾气了?还会主动‘开除’人类”。还有人把 “我被雨淋了” 说成 “雨被我淋了”,瞬间从受害者变成了 “掌控天气的大佬”,让人忍不住脑补出一个人站在雨中,对着天空 “狂淋” 雨水的搞笑画面。

“着、了、过” 这三个 “时间小管家” 也经常闹笑话。有次去餐厅吃饭,听见服务员跟后厨喊 “客人要一份番茄炒蛋,放着香菜”,后厨师傅愣了半天,最后端上来一盘放着香菜、却没炒的番茄鸡蛋,客人看着眼前的 “生拌番茄鸡蛋”,当场愣住说不出话。原来服务员想说的是 “放了香菜”,多了一个 “着”,就从 “已经放好香菜” 变成了 “正在放香菜”,还顺便把菜的烹饪状态给改了,难怪客人会一脸懵。还有人说 “我去过北京了”,结果说成 “我去着北京了”,让人以为他正在北京的大街上 “走着”,还自带动态效果,画面感简直太强了。

“呢、吗、吧” 这些语气词,更是虚词里的 “情绪调节器”,少一个字,语气就能天差地别。有次朋友约我吃饭,发消息说 “今晚去吃火锅吗”,我刚好在忙,回了句 “今晚去吃火锅”,结果朋友直接订了两人份的火锅,还特意加了我爱吃的毛肚。等我忙完看到消息,赶紧跟他解释 “我没说去啊”,他委屈巴巴地说 “你没加‘吗’,我还以为你答应了,连锅底都选好了”。你看,就一个小小的 “吗”,没加上就从疑问变成了肯定,差点让我多吃一顿 “霸王火锅”。还有人把 “这件事你应该知道吧” 说成 “这件事你应该知道”,瞬间从委婉提醒变成了生硬指责,好好的聊天氛围当场降到冰点,不知情的人还以为两人要吵架呢。

“而且、但是、或者” 这些关联词,堪称句子里的 “剧情转折大师”,用错了能让逻辑变得比迷宫还乱。有次听同学讲故事,说 “我今天早上起晚了,而且赶上了公交车,但是没迟到”,旁边的人听得一头雾水,忍不住问 “起晚了还能赶上公交车,这已经够神奇了,怎么还‘但是’没迟到?难道你本来想迟到?” 同学这才反应过来,原来他想说的是 “我今天早上起晚了,但是赶上了公交车,而且没迟到”,就因为把 “但是” 和 “而且” 弄反了,好好的 “幸运故事” 变成了 “逻辑混乱的谜之操作”,逗得大家哈哈大笑。还有人说 “周末要么去爬山,或者去看电影”,让人不知道他到底是想二选一,还是两个都想干,最后只能无奈地说 “要不你先捋捋,想好了再告诉我们”。

其实虚词就像语言里的 “隐形段子手”,它们不直接表达具体意思,却能让句子变得有滋有味,还时不时用 “错位表演” 给我们带来欢乐。虽然有时候会因为用错它们闹笑话,但正是这些小插曲,让我们发现原来语法知识也能这么有趣。下次再遇到虚词,不妨多留意一下它们的 “小心思”,说不定你也能在句子里找到这些 “隐形段子手” 的搞笑瞬间,让平淡的语言变得生动又好玩。毕竟,有了这些调皮的虚词,我们的对话才不会像白开水一样无味,反而能充满意想不到的欢乐和惊喜。

不过可别以为虚词只会 “搞笑”,它们在句子里的作用可大着呢。比如 “因为… 所以…” 这对关联词,能让因果关系变得清晰明了,要是少了它们,句子就会像没穿线的珠子,散得乱七八糟。有次听小朋友讲故事,说 “我昨天没好好复习,考试考砸了”,妈妈问他 “为什么考砸了呀”,小朋友才补上 “因为我没好好复习,所以考砸了”。你看,加上这对关联词,逻辑一下子就通顺了,也让听的人能轻松明白前因后果。还有 “虽然… 但是…”,能让句子充满转折感,比如 “虽然今天天气很冷,但是公园里还是有很多人在散步”,要是没了 “虽然… 但是…”,就少了那种反差感,句子也变得平淡无奇。

还有些虚词,就像句子里的 “小尾巴”,虽然不起眼,却能让语气变得更柔和。比如 “啊、呀、啦” 这些词,说 “这个苹果真甜” 的时候,加上 “呀” 变成 “这个苹果真甜呀”,瞬间就多了几分亲切感,听的人也能感受到说话人的开心。要是说 “快一点”,加上 “啦” 变成 “快一点啦”,就从催促变成了撒娇,让人更容易接受。不过要是用多了,也会闹笑话,有次听一个小朋友说话,句句都带 “呀”,“我要吃冰淇淋呀,妈妈你陪我去呀,我们现在就走呀”,听得妈妈又好笑又无奈,说 “你再这么说,妈妈的耳朵都要长‘呀’了”。

虚词的 “调皮” 还体现在它们的 “多功能性” 上,同一个虚词在不同的句子里,能有完全不同的意思。比如 “就” 这个字,说 “我马上就来”,这里的 “就” 表示很快;说 “他就喜欢吃面条”,这里的 “就” 表示偏偏;说 “这本书我就看了一半”,这里的 “就” 表示只。要是没搞清楚,就会闹笑话。有次同事说 “我就带了一把伞”,我以为他说 “我马上带一把伞”,结果等了半天他也没带伞,最后淋着雨跑回来,我才知道他是说 “只带了一把伞”,害得我也跟着没伞用,只能一起淋雨。你看,就一个 “就” 字,理解错了就能让两个人都变成 “落汤鸡”,说起来都是眼泪。

还有 “和” 这个字,看起来简单,用错了也能让人摸不着头脑。有次朋友说 “我明天要和小红、小丽去逛街”,我以为是三个人一起去,结果第二天朋友说 “我要和小红,小丽去逛街”,原来她是想分别跟小红、小丽去,不是三个人一起,害得我还特意问小红要不要一起,闹了个大乌龙。还有人说 “我喜欢吃苹果和香蕉、橙子”,把 “和” 和顿号用混了,让人不知道他到底是喜欢苹果跟香蕉、橙子的组合,还是喜欢苹果、香蕉、橙子这三种水果,只能反复确认 “你到底喜欢哪几种呀”。

虽然虚词经常给我们带来 “小麻烦”,但正是这些 “小麻烦”,让我们的语言变得更有趣。要是没有虚词,句子就会像没有调料的菜,难以下咽;要是没有虚词,我们就没法准确表达自己的情绪和想法;要是没有虚词,聊天也会变得干巴巴的,毫无乐趣。所以,别再嫌弃虚词 “不干活” 了,它们其实是语言里最可爱的 “小家伙”,用自己的 “调皮” 和 “智慧”,让我们的交流充满欢乐和惊喜。下次再用到虚词的时候,不妨多花点心思,好好跟这些 “隐形段子手” 打交道,说不定你会发现,原来语法也能这么好玩,原来语言里藏着这么多有趣的秘密。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。