在物理学研究中,场是描述物质相互作用的重要概念,而等势面作为场域空间中的关键构成,为人们理解场的分布规律与能量特性提供了直观且严谨的分析工具。无论是宏观的重力场,还是微观的电场、磁场,等势面始终以 “无形” 的形态存在,却通过其独特的几何特征与物理属性,揭示着场域内部的有序性。从实验室中的电场模拟实验,到工程领域的电势分布计算,等势面的理论与应用贯穿于物理学多个分支,成为连接理论推导与实际问题解决的重要桥梁。深入探究等势面的本质、特性及应用,不仅能深化对场论的认知,更能为诸多技术创新提供坚实的理论支撑。

等势面的核心定义围绕 “电势相等” 这一关键属性展开,即在特定场域内,所有电势数值相同的点所构成的曲面(或平面)即为等势面。以静电场为例,当电荷处于静电平衡状态时,其周围空间中电势的分布呈现出规律性变化,而等势面便是将这些电势相同的点进行几何化呈现的结果。在重力场中,等势面同样存在,例如海平面可近似看作重力场中的一个等势面,因为同一海平面上各点的重力势能(对应重力场中的 “电势”)基本相等。不同场域中的等势面虽依托的物理量不同,但均遵循 “同一等势面上任意两点间移动相关物体(或电荷)时,场力不做功” 的核心规律,这一规律也成为区分等势面与其他场域曲面的关键标志。

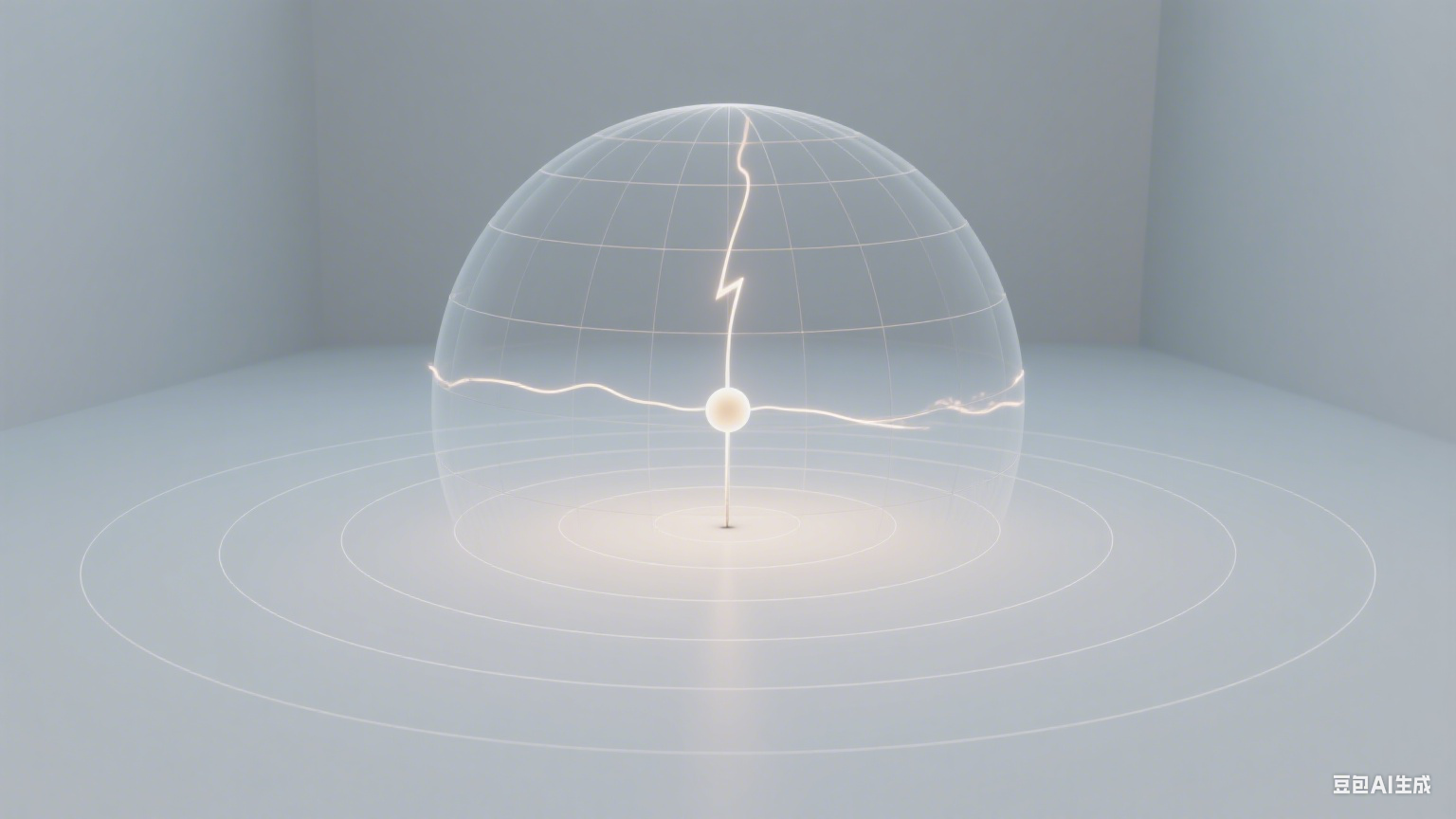

该图清晰展示了点电荷电场中,等势面(以同心圆或球面形式呈现)与电场线(从正电荷出发指向负电荷)始终保持垂直的几何关系,直观呈现了等势面的分布特征及其与场强方向的内在关联。

从几何特性来看,等势面具有一系列严谨的规律,这些规律与场的强度分布紧密相关。首先,任意两个等势面永不相交,这是因为若两个等势面相交,交点处将同时存在两个不同的电势数值,而同一空间点的电势具有唯一性,这一矛盾直接决定了等势面的不相交属性。其次,等势面与场强方向始终垂直,这一特性可通过场力做功的原理推导得出:当电荷沿等势面移动时,场力做功为零,根据功的计算公式(W = F・s・cosθ,其中 θ 为场强方向与位移方向的夹角),只有当 cosθ = 0(即 θ = 90°)时,功才为零,由此可证明场强方向与等势面垂直。此外,等势面的疏密程度还能反映场强的大小,等势面越密集的区域,场强越大;反之,等势面越稀疏的区域,场强越小。这一特性类似于地图中等高线的疏密反映地形坡度 —— 等高线越密,坡度越陡;等势面越密,场强变化越剧烈,这种类比也让抽象的场强分布变得更易理解。

在静电场中,等势面的形态因场源电荷的分布不同而呈现出多样特征,这些特征为分析不同电场的性质提供了重要依据。对于孤立点电荷产生的电场,等势面是以点电荷为球心的一系列同心球面,且随着与点电荷距离的增大,等势面的间距逐渐变大,这与点电荷场强随距离平方反比衰减的规律一致。当存在两个等量异种电荷时,等势面的形态更为复杂,在两电荷连线的中垂面上,电势为零(通常取无穷远处为电势零点),且该中垂面本身就是一个等势面,而其他等势面则围绕两个电荷呈对称分布,越靠近电荷,等势面越密集。对于平行板电容器产生的匀强电场,等势面则是一系列与极板平行的平面,且相邻等势面之间的间距相等,这一均匀分布的特性也对应了匀强电场中场强处处相等的特点。不同形态的等势面,不仅是电场分布的 “可视化” 呈现,更成为计算电场中电势差、分析电荷运动轨迹的重要工具。

等势面的理论在实际工程与技术领域有着广泛且关键的应用,其核心价值在于将抽象的电势分布转化为可计算、可利用的几何模型。在电力工程中,高压输电线路的设计需充分考虑周围空间的电势分布,通过绘制等势面图,工程师可确定输电线路附近电势较高的区域,进而采取绝缘防护措施,避免因电势差过大导致的漏电或击穿事故。在电子设备制造领域,集成电路的设计离不开等势面分析,芯片内部的导线布局需确保同一电路节点处于同一等势面上,以保证电流的稳定传输,减少信号干扰,而等势面的模拟计算则为导线的优化布局提供了精准的理论依据。

在电磁勘探领域,等势面的应用同样重要。地质勘探人员通过测量地表不同位置的电势值,绘制出地下空间的等势面分布图,结合岩石、矿产等地质体的电性差异,反推地下地质结构的形态与组成。例如,某些金属矿的导电性与周围岩石不同,会导致其周围等势面发生畸变,这种畸变特征成为判断矿产位置与规模的重要线索。此外,在静电除尘技术中,等势面的设计直接影响除尘效率 —— 通过构建特定形态的等势面,使电场在除尘区域内保持均匀且较强的场强,可有效吸附空气中的粉尘颗粒,实现空气净化。

除了在电场中的应用,等势面的概念在重力场、引力场等其他场域中也具有重要意义。在地理学与气象学中,重力场的等势面(即重力等势面)是海拔高度定义的基础,人们日常使用的海拔高度,本质上就是以某一重力等势面(如海平面)为基准的高度差。气象学中分析大气环流时,也会通过绘制大气重力等势面的分布,研究气压变化与气流运动的关系,为天气预报提供数据支持。在天体物理学中,引力场的等势面(称为引力等势面)用于分析天体的引力分布,例如地球与月球组成的地月系统中,引力等势面的形态决定了拉格朗日点的位置,而这些拉格朗日点因其特殊的引力平衡状态,成为航天器长期驻留的理想区域,目前国际上多个深空探测任务已利用拉格朗日点的特性开展探测活动。

从理论发展来看,等势面的概念自提出以来,始终随着物理学的进步不断深化与拓展。19 世纪中叶,英国物理学家法拉第在研究静电现象时,首次提出了 “力线” 与 “等势面” 的初步思想,通过直观的几何模型描述电场的分布,为麦克斯韦建立电磁场理论奠定了基础。麦克斯韦在法拉第研究的基础上,通过数学推导将等势面的概念纳入电磁场方程组,使等势面从定性描述走向定量分析,成为电磁场理论体系中的重要组成部分。20 世纪以来,随着相对论与量子力学的发展,等势面的概念进一步延伸到高速运动的场域与微观量子场中,例如在相对论电场中,等势面的形态会因参考系的不同发生洛伦兹收缩,这一现象也成为验证相对论效应的重要依据;在量子场论中,等势面的概念被用于分析粒子间的相互作用势能分布,为理解粒子碰撞、衰变等过程提供了新的视角。

等势面作为场域空间中的 “隐形秩序”,其价值不仅在于对现有物理现象的解释,更在于为未来技术创新与科学探索提供方向。随着计算机模拟技术的发展,人们对等势面的计算精度与模拟范围不断提升,从宏观的天体引力场到微观的纳米尺度电场,等势面的分析正帮助人类探索更多未知的场域空间。在新能源领域,新型电池的设计需要精准控制电极周围的电势分布,通过优化等势面形态可提高电池的能量密度与充放电效率;在量子计算领域,量子比特的稳定运行依赖于周围电场的均匀性,等势面的精确调控成为减少量子噪声、提升计算精度的关键。未来,随着对场域本质的进一步探索,等势面或许还将在更多新兴领域展现其独特价值,而人类对这一 “隐形秩序” 的认知与利用,也将持续推动物理学与技术领域的进步。那么,在未来更复杂的场域环境中,等势面的理论还将迎来哪些新的突破?又将如何为解决人类面临的能源、环境、空间探索等重大问题提供新的思路?这些问题的答案,仍有待科研工作者在不断探索中寻找。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。