次声波是一种人耳无法直接感知的声波,其频率范围通常在 20 赫兹以下,这个频率区间低于人类听觉系统能够捕捉的最低阈值。尽管我们无法用耳朵听到它的存在,但次声波却广泛存在于自然界和人类活动场景中,以独特的传播方式和物理特性影响着周围环境,甚至与部分自然现象、工业生产以及生物健康存在密切关联。从遥远的地震中心传来的地壳振动,到海洋中巨浪拍打海岸产生的低频波动,再到日常生活中大型机械运转时释放的振动能量,次声波如同一位 “隐形的参与者”,始终在我们身边发挥着不易察觉的作用。

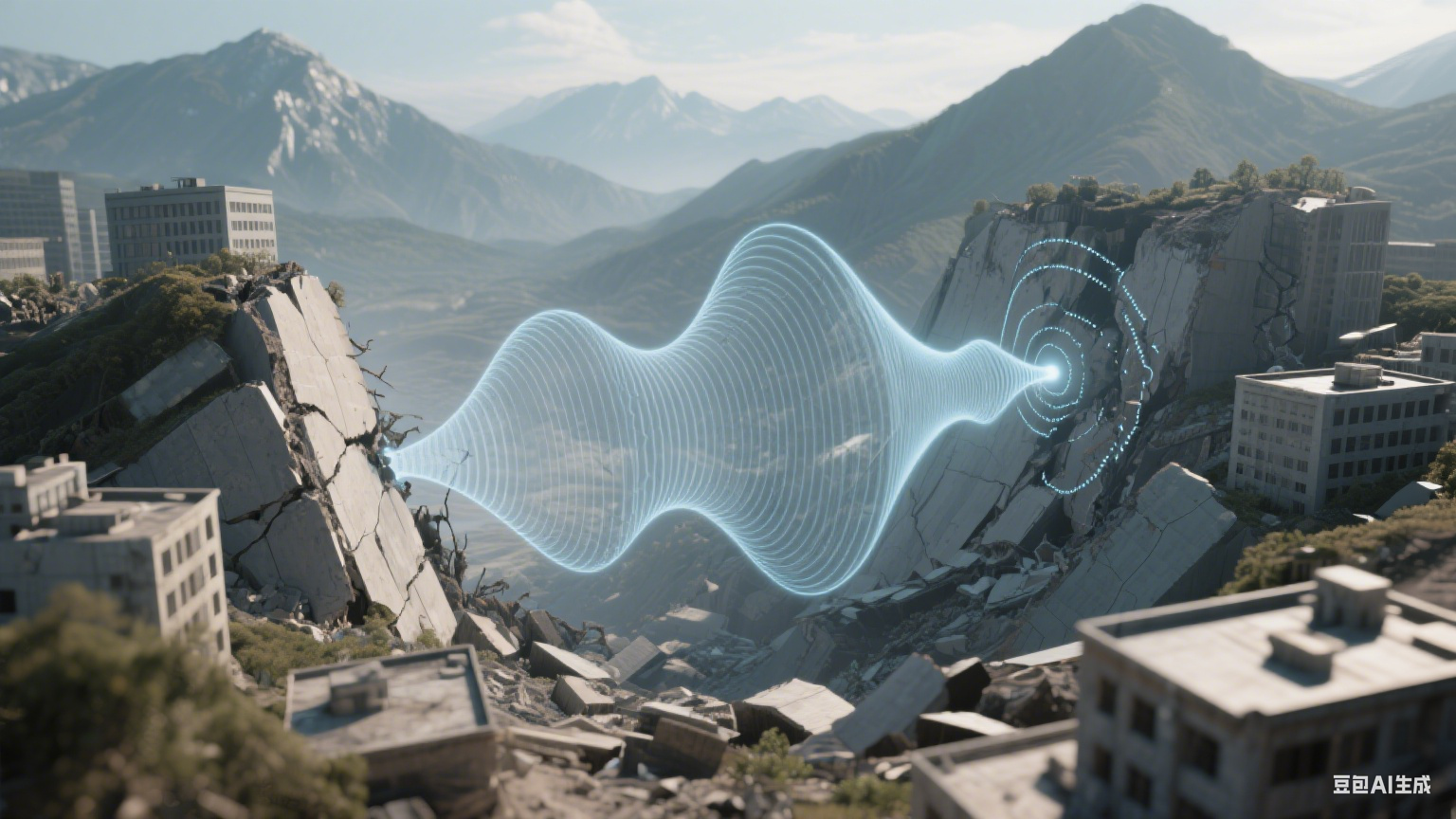

要深入理解次声波,首先需要掌握它的核心物理特性。与可听声波相比,次声波的显著优势在于极强的穿透力和远距离传播能力。由于其频率较低,波长相对更长,这使得它在传播过程中能够轻松绕过障碍物,比如建筑物、山脉等大型物体,不会像高频声波那样轻易被阻挡或吸收。同时,次声波在介质中的能量衰减速度非常缓慢,这一特点让它可以在空气中、水中甚至岩石等不同介质中传播极远的距离。例如,一场强烈的地震发生后,其产生的次声波能够跨越数千公里的距离,到达地球的另一端,这也是科学家们能够通过监测次声波来远距离探测地震、海啸等地质灾害的重要原因。

次声波的来源主要分为自然产生和人为制造两大类。在自然来源中,地质活动是重要的产生途径,除了前面提到的地震,火山喷发时岩浆剧烈运动、地壳板块相互挤压碰撞,都会释放出大量次声波;气象现象也会引发次声波,比如台风形成时,强大的气流旋转带动空气振动,产生的次声波可传播至数百公里外,此外雷电发生时的剧烈能量释放、龙卷风的高速旋转运动,同样会伴随次声波的产生;在海洋环境中,除了海浪拍打,深海中的海啸在传播过程中,海底地壳的变动和海水的大规模位移也会产生次声波,这些次声波成为监测海洋灾害的重要信号。

人为制造的次声波则与人类的生产生活和科技活动紧密相关。在工业领域,大型机械设备的运转是主要来源,比如工厂中的大型压缩机、发电机、破碎机等,这些设备在工作时,内部部件的高速旋转或往复运动都会产生低频振动,进而形成次声波;交通运输领域也会产生大量次声波,例如高速行驶的列车,车轮与铁轨之间的摩擦和撞击会引发低频振动,随着列车速度的提升,次声波的强度也会增加,此外大型轮船的螺旋桨在水中旋转、飞机发动机的运转(尤其是起飞和降落阶段),都会释放出次声波;在科技实验和军事领域(此处仅提及非军事用途的科技实验),某些特殊的实验设备,如次声波发生器,被用于材料测试、环境模拟等研究,不过这类次声波的产生通常是可控的,且会严格限制在特定的实验区域内,避免对周围环境和人员造成影响。

由于次声波无法被人耳直接感知,要对其进行研究和应用,就需要借助专门的检测设备。目前常用的次声波检测仪器主要是次声传感器,它能够将接收到的次声波振动信号转换为电信号,再通过后续的信号处理系统对电信号进行放大、滤波和分析,最终得到次声波的频率、强度、传播方向等关键信息。不同类型的次声传感器适用于不同的场景,比如用于野外监测地震、火山的传感器,通常具备较高的灵敏度和抗干扰能力,能够在复杂的自然环境中稳定工作;而用于工业场所监测机械设备的传感器,则更注重耐用性和实时性,需要能够快速捕捉次声波的变化,及时发现设备运行中的异常情况。除了次声传感器,数据记录和分析软件也是检测系统的重要组成部分,这些软件可以对长时间采集到的次声波数据进行存储,并通过专业的算法进行数据分析,帮助研究人员或工作人员判断次声波的来源、变化趋势,以及是否存在潜在风险。

次声波的检测和研究在多个领域都有着重要的应用价值。在灾害预警方面,次声波监测发挥着关键作用。由于次声波传播速度快且衰减慢,在地震、海啸、台风等灾害发生后,其产生的次声波会比灾害本身的影响提前到达监测点,比如海啸发生时,次声波的传播速度远快于海啸波在海水中的传播速度,通过监测次声波,能够为沿海地区争取到数十分钟甚至数小时的预警时间,为人员疏散和物资转移提供宝贵机会;在地质勘探领域,科学家通过分析地震或人工激发的次声波在地下岩层中的传播速度和路径变化,能够推断地下岩层的结构、厚度以及是否存在矿产资源,这种方法相比传统的钻探勘探,具有范围广、成本低、对环境破坏小等优势;在工业生产中,次声波监测被用于机械设备的故障诊断,机械设备在正常运转时会产生稳定的次声波信号,当设备出现部件磨损、松动等故障时,次声波的频率和强度会发生变化,通过实时监测和分析这些变化,工作人员可以提前发现设备的潜在故障,及时进行维修,避免设备因故障停机造成的经济损失,同时也能减少因设备故障引发的安全事故。

在生物健康领域,次声波对人体的影响也是研究的重点之一。虽然日常生活中大部分次声波的强度较低,不会对人体造成明显危害,但当次声波的强度超过一定阈值时,可能会对人体产生不良影响。人体的某些器官,如心脏、肺部等,本身具有一定的固有频率,当外界次声波的频率与人体器官的固有频率接近或相同时,就可能引发共振现象,导致器官振动加剧,进而影响器官的正常功能,出现头晕、恶心、胸闷等不适症状,长期暴露在高强度次声波环境中,还可能对神经系统、心血管系统等造成更严重的损害。不过,目前关于次声波对人体健康影响的研究仍在不断深入,科学家们正在通过大量的实验和数据分析,明确不同强度、不同频率的次声波对人体的具体影响,为制定相关的安全标准和防护措施提供科学依据。

随着科技的不断发展,次声波的研究领域还在持续拓展。未来,或许会有更先进的次声波检测技术出现,能够更精准、更快速地捕捉次声波信号,为灾害预警、地质勘探、工业生产等领域提供更有力的支持;在次声波的应用方面,除了现有的领域,可能还会探索出更多新的方向,比如利用次声波进行环境监测,通过分析大气中次声波的变化,了解大气环流、气候变化等情况;或者利用次声波的传播特性,开发新的通信技术,在一些特殊环境(如深海、地下)中实现信息传输。不过,在探索次声波应用潜力的同时,也需要重视其可能带来的风险,加强对次声波产生和传播的管控,制定科学合理的防护措施,确保次声波的研究和应用能够更好地服务于人类社会,而不是对环境和人体健康造成威胁。那么,在未来的科技发展进程中,我们还能发现次声波哪些未知的特性,又该如何进一步挖掘它的应用价值呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。