1921 年的一个午后,德国物理学家奥托・施特恩坐在实验室的窗边,看着阳光透过棱镜在桌面上投射出斑斓的光斑。他手中握着一份刚打印好的实验数据,眉头却紧紧锁在一起 —— 这些关于银原子束偏转的记录,完全超出了当时经典物理学的解释范围。彼时的科学界已经知道,原子由原子核与核外电子构成,电子像行星绕太阳般围绕原子核运动,但施特恩眼前的数据却暗示着,电子似乎还在进行一种从未被发现过的 “自转”,这种神秘的运动方式,后来被科学家们命名为 “自旋”,而描述它的核心物理量,就是自旋量子数。

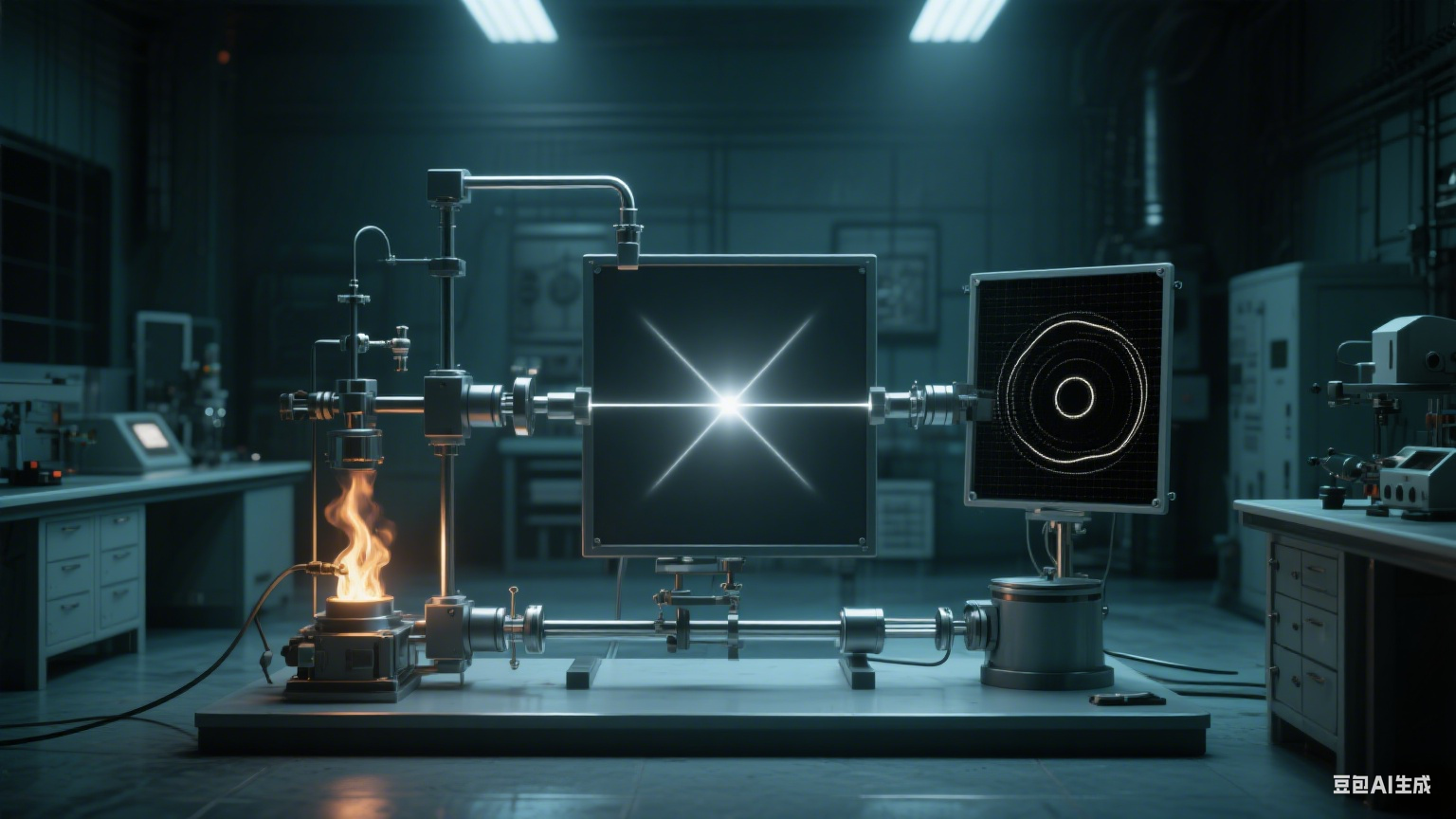

施特恩并非第一个对微观粒子运动产生困惑的科学家。早在 19 世纪末,英国物理学家约瑟夫・汤姆逊发现电子后,科学家们就开始尝试用各种理论模型描绘电子的运动轨迹。最初,经典力学的框架还能勉强解释一些现象,比如电子围绕原子核的轨道运动,但随着实验精度的不断提升,越来越多的异常现象浮出水面。1922 年,施特恩与同事瓦尔特・格拉赫合作,设计了一个堪称经典的实验:他们将加热后的银原子束通过一个不均匀的磁场,原本以为原子束会像穿过普通电场一样形成连续的光斑,可实验结果却让所有人震惊 —— 银原子束竟然分裂成了两束,在接收屏上形成了两个清晰的亮斑。这个看似简单的实验,像一把钥匙,打开了通往自旋量子世界的大门。

实验结果公布后,整个物理学界陷入了热烈的讨论。有人认为这只是实验误差,也有人尝试用已有的理论去解释,但都以失败告终。直到 1925 年,两位年轻的物理学家 —— 萨缪尔・古兹密特和乔治・乌伦贝克,在深入研究原子光谱数据后,大胆提出了一个革命性的假设:电子不仅有轨道角动量,还存在一种内禀的角动量,这种内禀角动量就是 “自旋”。他们还进一步指出,电子的自旋量子数是固定的,其数值为 1/2。这个假设一经提出,立刻引起了巨大的争议,就连当时著名的物理学家尼尔斯・玻尔都对此表示怀疑,因为按照经典物理学的思维,若将电子视为一个带电球体,要产生这样的自旋角动量,电子表面的旋转速度将远超光速,这显然违背了相对论。

然而,科学的进步往往需要打破传统思维的束缚。随着更多实验数据的积累,越来越多的证据开始支持电子自旋的存在。1927 年,物理学家克林顿・戴维森和莱斯特・革末通过电子衍射实验,证实了电子具有波粒二象性,这为理解电子自旋的量子特性提供了重要的理论基础。同年,物理学家保罗・狄拉克在建立相对论量子力学方程时,意外地发现方程的解中自然包含了电子自旋的信息,这意味着电子自旋并非人为假设,而是相对论量子力学的必然结果。至此,电子自旋的概念终于被物理学界广泛接受,自旋量子数也成为描述微观粒子基本属性的重要物理量之一。

自旋量子数的发现,不仅改变了人们对微观世界的认知,还为众多现代科技的发展奠定了基础。在量子力学中,自旋量子数是区分不同微观粒子的重要标志之一。根据自旋量子数的不同,微观粒子可以分为两类:自旋量子数为整数(如 0、1、2 等)的粒子被称为玻色子,如光子、胶子等;而自旋量子数为半整数(如 1/2、3/2 等)的粒子被称为费米子,如电子、质子、中子等。这两类粒子遵循完全不同的统计规律:玻色子遵循玻色 – 爱因斯坦统计,多个玻色子可以同时处于同一个量子态,激光的产生就利用了这一特性;费米子则遵循泡利不相容原理,即同一个量子态中最多只能存在一个费米子,这一原理决定了原子的电子排布方式,进而决定了物质的化学性质。

在日常生活中,自旋量子数的应用也随处可见。我们常用的核磁共振成像(MRI)技术,就是利用了原子核的自旋特性。原子核具有自旋角动量,在外部磁场的作用下,原子核的自旋状态会发生变化,吸收或释放特定频率的电磁波。通过检测这些电磁波信号,计算机可以重建出人体内部的组织结构图像,为医学诊断提供重要依据。此外,自旋量子数在量子计算、量子通信等前沿科技领域也发挥着关键作用。量子计算机利用量子比特的自旋状态来存储和处理信息,由于量子比特可以同时处于多个自旋状态的叠加态,量子计算机在解决某些复杂问题时,速度远超传统计算机。

随着科学研究的不断深入,科学家们对自旋量子数的认识也在不断深化。近年来,研究人员发现,除了电子、质子等基本粒子外,一些复合粒子甚至准粒子也具有独特的自旋特性。例如,在某些特殊的材料中,会出现一种被称为 “任意子” 的准粒子,其自旋量子数既不是整数也不是半整数,而是分数,这种特殊的自旋特性为构建拓扑量子计算机提供了新的可能。这些新的发现,不仅丰富了人们对自旋量子数的理解,也为探索更多新奇的量子现象和开发新型量子器件开辟了新的道路。

从施特恩和格拉赫的开创性实验,到如今成为现代科技的重要基础,自旋量子数的探索历程充满了挑战与惊喜。每一个新的发现,都像一盏明灯,照亮了微观世界的未知领域,也推动着人类文明不断向前迈进。未来,随着量子科技的不断发展,自旋量子数还会带给我们哪些新的惊喜?科学家们又将如何进一步揭开自旋量子世界的神秘面纱?这些问题,等待着新一代的探索者去寻找答案。

常见问答

- 问:自旋量子数只能描述电子的自旋状态吗?

答:不是。自旋量子数不仅可以描述电子的自旋状态,还能描述质子、中子、光子等其他微观粒子的自旋状态。不同微观粒子的自旋量子数取值不同,例如质子和中子的自旋量子数也为 1/2,而光子的自旋量子数为 1。

- 问:施特恩 – 格拉赫实验为什么选择用银原子进行实验?

答:选择银原子进行实验主要是因为银原子的核外电子排布中,只有最外层有一个未成对电子,其他电子的自旋和轨道角动量相互抵消,整体表现出的角动量主要来自最外层这个未成对电子的自旋。这样可以排除其他电子的干扰,更清晰地观察到电子自旋对原子束偏转的影响。

- 问:自旋量子数的取值是固定不变的吗?

答:对于特定的微观粒子,其自旋量子数的取值是固定不变的。例如电子、质子、中子的自旋量子数固定为 1/2,光子的自旋量子数固定为 1,这种内禀的自旋属性不会随着外界条件的改变而发生变化。

- 问:泡利不相容原理与自旋量子数有什么关系?

答:泡利不相容原理指出,在同一个原子中,不可能有两个或两个以上的电子具有完全相同的四个量子数,其中就包括自旋量子数。由于电子的自旋量子数只有两个可能的取值(+1/2 和 – 1/2),所以在同一个原子轨道中,最多只能容纳两个自旋方向相反的电子,这一规律正是由电子的自旋量子数决定的。

- 问:自旋量子数在量子通信中有什么应用?

答:在量子通信中,自旋量子数可以用于实现量子密钥分发。由于微观粒子的自旋状态具有量子叠加和量子纠缠的特性,利用自旋量子数来编码信息,可以确保信息在传输过程中不被窃取。一旦有人试图窃取信息,就会破坏粒子的自旋状态,接收方可以通过检测自旋状态的变化发现信息被窃取,从而保证通信的安全性。

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。