剑桥大学物理系的地下室里,威廉・霍尔正盯着眼前的仪器皱眉。这位年轻的研究生连续三天泡在实验室,试图验证导师提出的 “电流在磁场中偏移” 猜想,可每次记录的数据都像一团乱麻,既不符合理论推导,也找不到明显的误差来源。窗外的梧桐叶被秋风卷落在窗台上,他揉了揉酸胀的眼睛,伸手调整了电磁铁的接线方向 —— 这是今天的最后一次尝试,若再失败,或许就得重新设计整个实验方案。

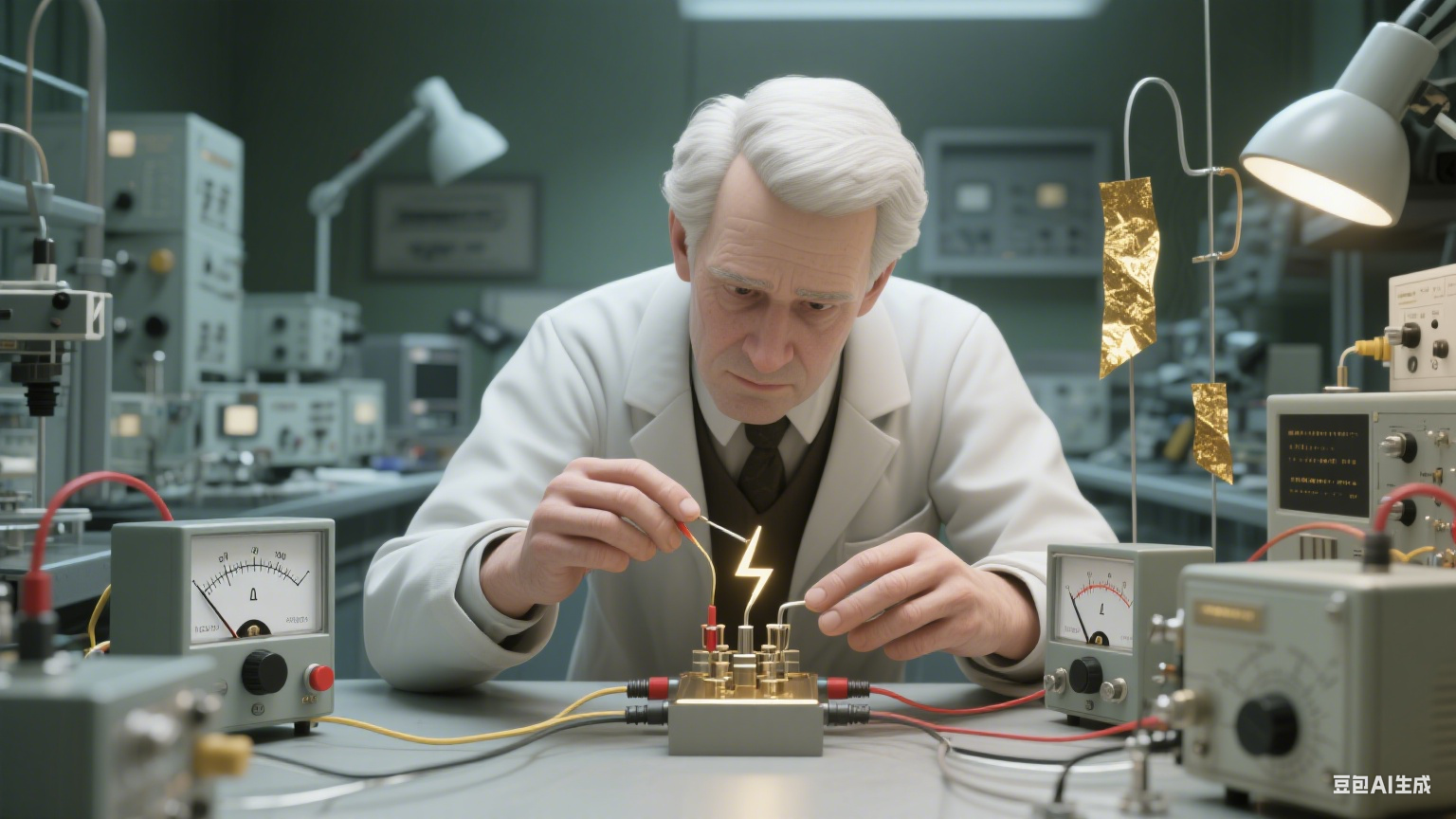

霍尔小心翼翼地将薄薄的金箔固定在电路中,金箔的厚度只有几微米,稍不留意就会在夹取时碎裂。他屏住呼吸连接导线,指尖因专注而微微发白。当电流缓缓通入电路,电流表的指针稳定跳动时,他猛地看向串联在金箔两侧的电压表 —— 之前始终停在零刻度的指针,此刻竟微微偏转了一格。这个微小的变化让他心脏骤然加速,他立刻重复实验步骤,调整磁场强度、更换不同材质的金属薄片,电压表的读数始终随着磁场变化而波动,仿佛在向他传递某种隐藏的规律。

这个意外发现彻底打乱了霍尔原本的实验计划,却也让他陷入了更深的思考。他翻遍了实验室的文献资料,发现此前从未有人记录过类似现象 —— 当电流垂直于外磁场通过半导体或导体时,载流子会因洛伦兹力发生偏转,最终在材料两侧形成稳定的电势差。霍尔将这个发现整理成论文,可当时的物理学界更关注电磁感应等宏观现象,这个看似 “微小” 的效应并未立刻引起重视。直到几十年后,随着电子技术的发展,人们才逐渐意识到它的价值。

1947 年,贝尔实验室的科学家发明了晶体管,电子设备开始向小型化、精密化发展。此时,工程师们发现,传统的电流、磁场测量方法要么体积庞大,要么精度不足,难以满足新设备的需求。就在这时,有人重新翻出了霍尔的论文 —— 如果用半导体材料制作霍尔元件,不仅体积小巧,还能实时输出与磁场强度成正比的电压信号。这个发现如同打开了一扇新大门,霍尔元件很快被应用到罗盘、电流传感器、汽车点火系统等领域,成为电子工业中不可或缺的基础元件。

在日本东京的一家电子厂,工程师佐藤正在调试新研发的霍尔传感器。他面前的屏幕上,磁场强度的数值随着磁铁的移动实时变化,误差控制在 0.1% 以内。“要是没有霍尔效应,我们的手机指南针根本无法工作。” 佐藤笑着对助手说。如今,从智能手机的屏幕旋转、笔记本电脑的休眠功能,到高铁的测速系统、卫星的姿态控制,霍尔效应的应用早已渗透到生活的方方面面。更令人惊喜的是,随着量子力学的发展,科学家们还发现了量子霍尔效应 —— 在极低温度和强磁场下,霍尔电阻会呈现出量子化的阶梯式变化,这个发现为精准测量电阻、研发量子计算机提供了新的思路。

2018 年,中国科学家在实验室中首次观测到 “外尔半金属中的量子霍尔效应”,这一成果被发表在《自然》杂志上。研究团队负责人李教授在接受采访时说:“霍尔效应就像一把钥匙,不断为我们打开探索微观世界的新大门。” 从威廉・霍尔在剑桥大学地下室的偶然发现,到如今成为推动科技进步的重要理论基础,霍尔效应的故事还在继续。未来,随着材料科学和量子技术的进一步发展,它或许还会带来更多意想不到的惊喜 —— 比如更高效的能源转换装置、更精准的医疗检测设备,甚至是全新的信息存储方式。

当我们低头看手机屏幕上的指南针,或是乘坐高铁感受平稳的速度时,很少有人会想到,这一切都源于一百多年前一个年轻人在实验室里的一次意外发现。科学的魅力或许就在于此,某个看似不起眼的实验现象,经过几代人的探索和创新,最终会以意想不到的方式改变世界。而霍尔效应的故事,也在提醒着每一个追逐科学梦想的人:那些暂时被忽视的 “微小” 发现,或许正是未来科技革命的起点。此刻,实验室里的灯光依旧明亮,无数科学家仍在为探索未知而努力,谁又能预料到,下一个 “霍尔效应” 会在哪个角落悄然出现呢?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。