阳光穿过实验室的玻璃窗,在蓝色工程图纸上投下细碎的光斑。图纸边缘还留着铅笔反复勾勒的痕迹,某条线段旁潦草地写着 “再优化 3mm”,字迹带着少年人特有的执着。这是工程教育最寻常的模样 —— 不只是公式与定理的堆砌,更是用严谨思维编织梦想,用实践双手打磨未来的漫长旅程。在这里,每一台运转的机械臂都藏着探索的渴望,每一次数据的校准都浸透着耐心的滋养,那些看似冰冷的钢铁与代码,最终都将生长成支撑世界前行的力量。

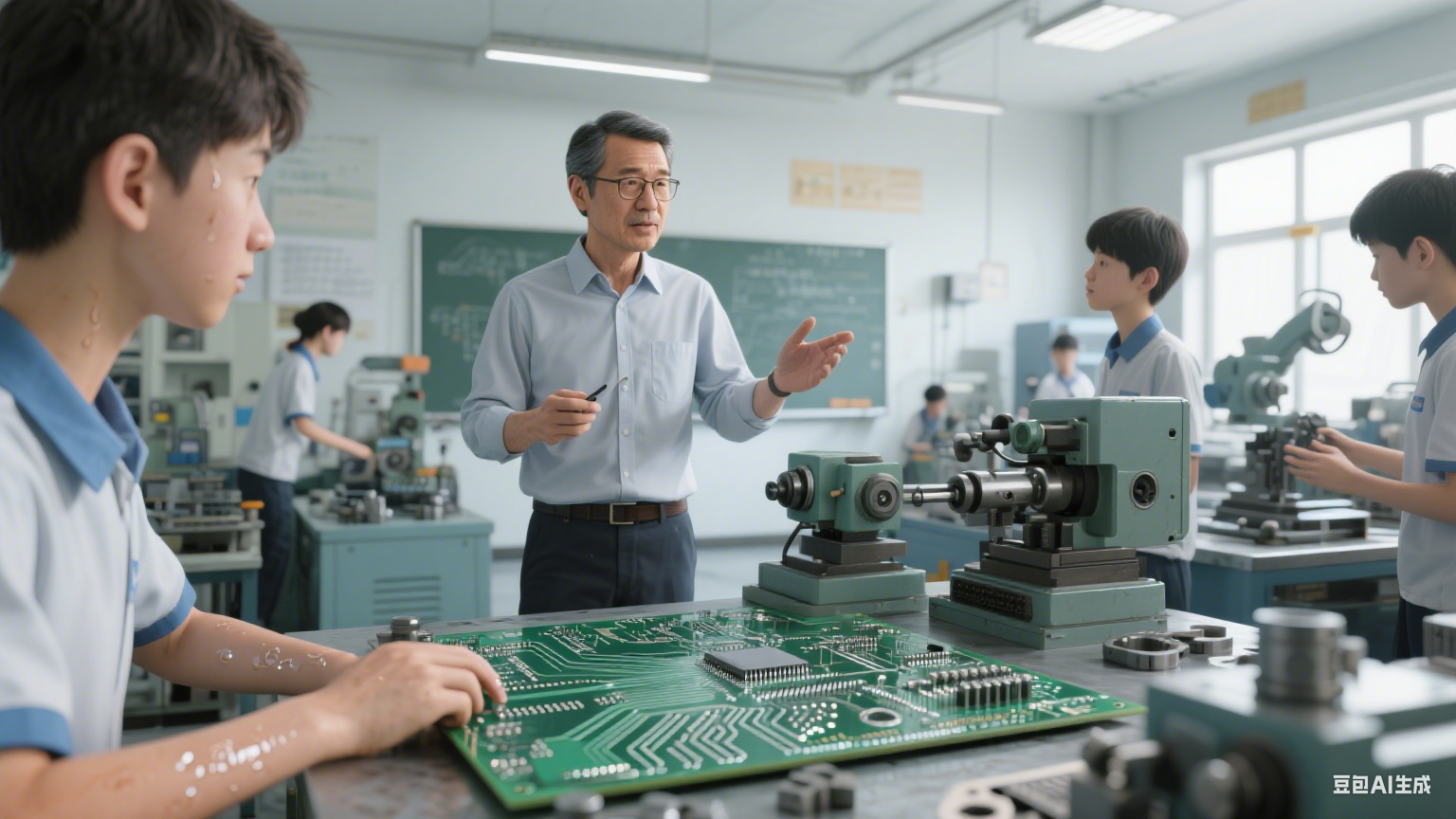

工程教育的魅力,在于它总能在理性与感性之间找到精妙的平衡。课堂上,老师指尖划过电路板的纹路,讲解电流如何沿着预设的路径舞蹈,那些复杂的电路图仿佛瞬间有了生命;实训车间里,学生们围在机床旁,听金属与刀具碰撞发出清脆的声响,汗水顺着脸颊滑落,却在看到零件精准成型的那一刻,绽放出最灿烂的笑容。这种将抽象理论转化为具象成果的过程,如同匠人雕琢玉石,既要遵循科学的规律,又要倾注创作者的温度,让每一件作品都成为独特的印记。

曾在校园的创客空间见过一组特别的装置 —— 几个学生用废弃的齿轮与太阳能板,搭建出一座微型风力发电模型。模型虽小,却能在微风中缓缓转动,点亮顶端的 LED 灯。他们说,最初只是想尝试将课堂上学到的力学原理与新能源知识结合,没想到在一次次调试中,不仅掌握了机械组装的技巧,更懂得了团队协作的意义。有人负责绘制设计图,有人专注于零件加工,有人则耐心测试设备性能,那些因意见分歧产生的争论,最终都变成了共同进步的动力。这便是工程教育的奇妙之处,它不局限于书本的边界,而是鼓励人们在探索中碰撞思想,在实践中收获成长。

在工程教育的世界里,失败从来不是终点,而是通往成功的必经之路。一位教授曾分享过他的经历:年轻时参与一个桥梁设计项目,在计算承重数据时因疏忽出现偏差,导致模型在测试中坍塌。那次失败让他一度陷入沮丧,但导师却告诉他,工程领域没有永远的完美,只有不断的改进。后来,他带领团队重新梳理设计思路,反复验算每一个数据,甚至亲自到施工现场观察地质情况,最终不仅完成了项目,还总结出一套更完善的设计流程。这个故事也成为他课堂上最生动的教材,让学生们明白,每一次失误都是一次学习的机会,每一次挑战都是一次突破的可能。正是这种直面困难、勇于探索的精神,让工程教育培养出一批又一批敢于创新、善于实践的人才。

工程教育还承载着对社会的责任与担当。当城市的地铁在地下平稳穿梭,当偏远山区的光伏电站点亮万家灯火,当跨海大桥连接起两岸的希望,背后都离不开工程教育的支撑。它教会人们用科学的眼光审视世界,用创新的思维解决问题,用务实的行动改善生活。在环保理念日益深入人心的今天,工程教育更注重培养学生的可持续发展意识,鼓励他们研发节能环保的技术,设计绿色低碳的产品。比如有的学生团队专注于废旧电池的回收利用技术研究,希望通过创新减少环境污染;有的则致力于智能农业设备的开发,助力乡村振兴与粮食安全。这些看似微小的努力,却在一点点改变着我们的生活,推动着社会的进步。

漫步在大学校园的工程楼里,总能感受到一种蓬勃的生命力。实验室里,学生们专注地调试着仪器,眼神中闪烁着对知识的渴望;走廊的展示柜里,陈列着历届学生的设计作品,从简易的机械模型到复杂的智能机器人,每一件都记录着成长的足迹。在这里,时光仿佛被赋予了特殊的意义,它不仅见证着知识的传递,更见证着梦想的绽放。那些曾经在图纸上描绘的蓝图,终将在现实世界中落地生根,成为改变世界的力量。

工程教育就像一首未完的诗篇,每一位投身其中的人都是创作者。它没有华丽的辞藻,却用最质朴的语言讲述着探索与成长的故事;它没有惊天动地的情节,却在日复一日的实践中书写着坚持与创新的力量。或许未来,我们还会遇到更多新的挑战与机遇,但只要这种追求真理、勇于实践的精神不灭,工程教育就将永远充满活力,继续为世界培养出更多优秀的建设者,继续在时光的长河中,书写属于自己的精彩篇章。那么,当我们回望工程教育走过的路,是否也能从中看到自己成长的影子,是否也会对未来充满更多的期待与向往?

免责声明:文章内容来自互联网,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。