怎样用地图来解读一个城市?-怎样用地图来解读一个城市的位置

2023-04-18 15:58:55

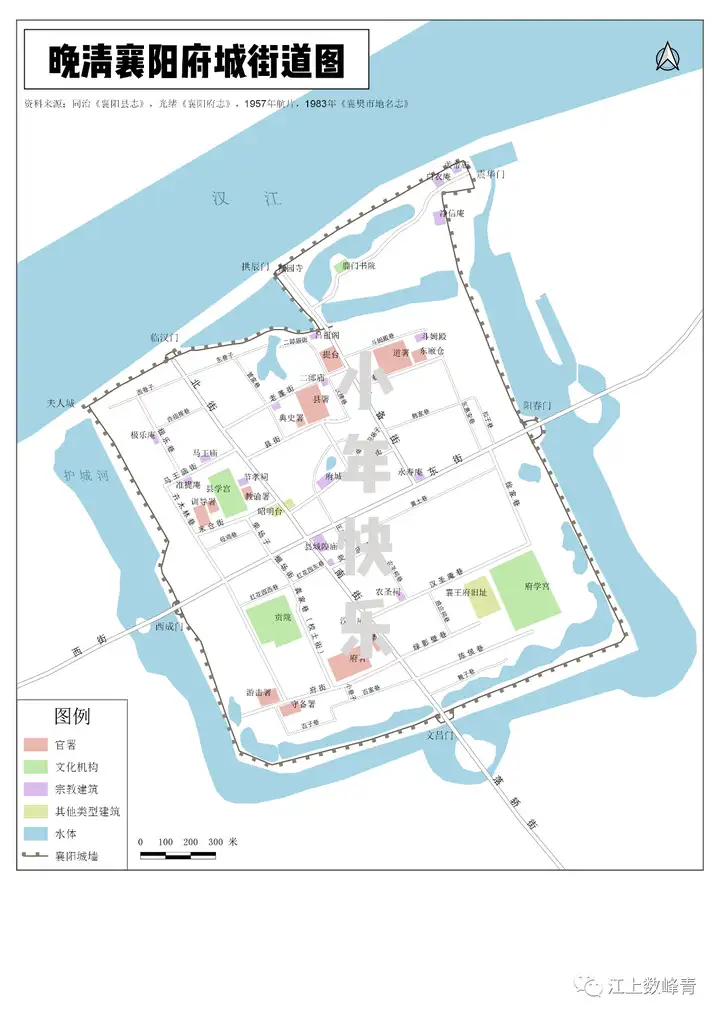

《晚清襄阳府城街道图》是我数年前的随意手绘作品。那时候,想读点古籍,不知道从什么地方读起。读《明史》吧,读了五卷读不下去。找了光绪《襄阳府志》和同治《襄阳县志》来读,发现读起来相当熟悉。阅读之余,我将其中所载地名信息进行搜集整理,草草画了一张手绘的地图,一直停留于纸面上。今日花了半天时间,将其画了出来。

图中地名信息与街道走向,基本来自以上两志,也参考了一九八六年《襄樊市地名志》的地图和街道简介。需要说明的是,一些街道的走向,史志中缺乏明确的记载,因此我只能靠推测绘出。图中建筑面积,均为示意。图中水体的绘制,得益于1957年的航片。

从地图中可以看到襄阳城的几个特点:

城垣形状不是规整的方形,东北角突出。明初之时,由于汉江水患的困扰,大将邓愈在原城垣的外围沿江修建起新的城墙,使东北角突出,新划入的地方被称为“新城湾”。而原有的北门并未废弃,而是保存了下来。今天大北门内数十米处,犹存一道券门。从航片上看,直到1957年,新城湾内外都是大面积的水体,且自西而东还可以连为一体。这片连为一体的水体,应当就是明初扩城之前的汉水泛滥地带。这一次扩城,使得城市东北角的缓冲区域扩大,保障了城东北地区的公署集中区(守备街、道巷一带)的安全。护城河很宽,最宽的地方在城东南角。正因为护城河太宽,因此襄阳城三门之外均有一岛,两座桥连接城门与外岸。护城河、河心岛、城门瓮城,形成了城门处的三道屏障,增强了城池的防御能力。据1957年航片显示,五十年代时东门外的河中岛还没有和岸连为一体,西、南门外模糊不清,应当已经要连起来了。今天,城南门外有一片公园,可以看出南门外河心岛的痕迹。这种护城河中设置子城的形式,和瓮城相结合,增强了城门的防御能力。公署、学宫相互分离。府署和县署分别位于城内西南和东北,府学和县学又分别位于城内东南和西北。城东南大量空置。由于明代襄阳王府占据了半个城东南片区,加之李自成火烧王府,这导致整个清代襄阳城东南片区都属于比较空荡的局面,直到晚清都没能恢复。清代,东南片区最大的建筑就是府学宫。图中空白处相对较多,这并不代表空白处空无一物,只是因为史料中对城内事物的记载仅限于公署、宫室、寺庵庙宇等公共建筑,对于商号等付诸阙如。东、南城内城根下有大量的水体存在,地方志中称之为「坑」。之前我推测:第一,这可能是因为靠近护城河,而且地下水位偏高,导致城内低洼处积水;第二,据考古发掘,宋代襄阳东、南城墙较之今天要更靠内一些,我怀疑,东、南城根积水更是因为这些地带原来都是护城河,即便明清两代向东、南扩城,被填掉的护城河部分也相对地势较低,故而积水。换言之,将东、南、西方向城墙内的积水连为一条线,此线的北侧便是宋代襄阳城的城垣所在。由此想象,宋代的襄阳城也算是一座浮在水面上的堡垒。当年吕氏兄弟困守危城,无郭氏、神雕相助,终于以投降告终。不过,参考上师大城市历史地理工作坊的研究经验,这种城墙内分布水体的现象,可能是另一种原因导致的。这种现象被他们概括为「夹城作河」,城内与城墙并行分布的水体是就近掘土修筑城垣的结果。这种现象不仅分布于工作坊团队考察的江南,湖北也有,钟翀先生提到了荆州的秦汉郢城遗址,其实明清襄阳城亦是如此。以上就是关于《怎样用地图来解读一个城市?-怎样用地图来解读一个城市的位置》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/17218.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。

声明