北京时间校准毫秒在线显示(北京时间几分几秒)

北京时间校准毫秒在线显示

又是一个从岁末到新年的跨越。在位于陕西的中国科学院国家授时中心,工作人员关注着屏幕上不断跳动的数字,分毫不差地把2021年首个北京时间的零点报时送到了千家万户。

北京时间是中国国家标准时间,它产生于陕西并由位于陕西的国家授时中心发出。为了能把“时间”牢牢地抓在自己手里,几代中国科研人员一次次实现关键技术“零”的突破,达到授时技术自主可控,跻身世界先进行列。

这是中科院国家授时中心守时实验室显示的北京时间(资料图)新华社记者刘潇 摄

授时,通俗地讲就是把时间信号通过不同技术手段向使用者发送。1949年9月28日,采用东八区区时的北京时间通过中央人民广播电台前身北京新华广播电台第一次发播。在新中国成立后的很长一段时间里,中国科学院上海天文台租用一座短波电台授时,主要依据的是各天文台联合测定与保持的天文时。

进入20世纪60年代,中国科学院于1966年筹建国家授时中心的前身陕西天文台,向全国提供授时服务。当年首批23名前往陕西天文台报到的大学生之一、曾任陕西天文台台长的漆贯荣说,凭着“就算一块石头一块石头地搬,也要搬出一座天文台”的斗志,这座位于陕西蒲城县的天文台如期完工并于1971年试播,使我国具备了国土全覆盖的高精度陆基短波无线电连续授时能力。

20世纪70年代末,陕西天文台通过国产原子钟建立起国际通行的原子时系统;80年代,长波授时台系统也在蒲城建成,精度比短波授时提高1000倍、达到微秒量级,并在1988年获得国家科技进步一等奖。

“原子时和长波授时系统的相继建立运行,满足了国家战略急需。”漆贯荣说。

1967年,第十三届国际计量大会决定把时间单位定义从天文时转变到原子时,对于时间系统有基础性作用的高性能原子钟,更成为各国争夺的战略资源。尽管中国拥有研制原子钟的能力,但对于高性能的铯原子钟却长期未能获得技术突破。

2005年,现任国家授时中心主任的张首刚受命前往国家授时中心,在相关研究“零基础”的情况下开启了中国高性能原子钟的研究。

“我们团队克服了材料和工艺等技术困难,经过15年的努力,在2020年陆续成功研制了两台具有自主知识产权的铯原子喷泉基准钟,使北京时间有了自主的校准能力。”张首刚说。

此外,张首刚团队还研发出了打破国外垄断的新型小铯钟,目前年产量120台左右,扭转了守时钟依赖进口的局面。

“高性能国产铯原子喷泉钟和光抽运小铯钟的成功研发,解决了我们守时的核心问题,实现了自主可控。”张首刚说。

得益于自主研发的高性能原子钟,以及长期的技术积累,我国标准时间准确度和稳定度不断攀升。目前与国际标准时间偏差小于5纳秒的5个国家中就有中国,且远优于100纳秒的国际要求。

北京时间采用的是“协调世界时”,即原子时和基于地球自转的世界时“协调”的结果。20世纪九十年代,考虑到国际合作等原因,和大多数国家一样,我国中止了世界时的测量。近年来,围绕新的应用需求,国家授时中心建立了基于数字天顶筒和甚长基线干涉技术等多手段融合的世界时测量系统,实现了世界时亚毫秒级自主测量。

除了高性能原子钟产品的“从无到有”和世界时的自主测量,经过科研人员的不懈努力,截至目前国家授时中心已14次在关键技术上实现了“从0到1”的突破。

如今,我国已经形成了“原子钟-守时-授时-用时”完整的时间频率学科链,以及以“时间-信号-轨道”为特色的卫星导航系统研发技术优势。北斗导航系统的开通,为我国在未来构建立体交叉授时系统添加了关键的一块拼图。

张首刚表示,高精度授时正在成为越来越多行业领域的急需,未来立体交叉授时系统将主要由基于太空的卫星授时、空间站授时和基于地面的长波无线电授时、光纤有线授时等组成,可以把长距离、跨区域重大设施之间的时间同步精度提高三到四个数量级。

作为我国立体交叉授时系统的另一个重要组成部分,“十三五”国家重大科技基础设施项目“高精度地基授时系统”已于2020年在西安启动建设,五年内实现运行服务,将支撑我国经济社会的长远发展。

“我国70多年授时工作是中国科技事业不断发展进步的缩影。没有综合国力的强大,就不会有北京时间的今天。”国家授时中心党委书记窦忠说,在“十四五”和未来征程上,坚持创新与科技自立自强永远在路上。

北京时间几分几秒

上下四方曰宇,古往今来曰宙。请随我们进入“时间”的故事。

“北京时间” 是我国官方统一的国家标准时间。要了解什么是北京时间,我们需要首先了解世界时区的概念。

世界时区的划分

地球自转由西向东。以太阳过顶为本地时间的正午12点。东边比西边先看到太阳,东边的本地时间就比西边的早。地球经度按一圈360°划分,0°经线(本初子午线)为英国格林尼治天文台所在的子午圈。如图1所示,从0°经线开始,向东和向西各7.5°处画线,得到零时区;接下来继续向东和向西每15°画一条经线,这样就将地球划分成24等分,东西各12个时区。

图1. 世界时区图(图源:作者编制)

原则上,不同的地方可以依据所在时区,确定当地时间。但在实际标准时间确立中,各个国家依据自己需求,可采用多个时区时间(如美国、俄罗斯等),也可以采用一个统一的时间。

北京时间

我国幅员辽阔,从西到东横跨5个时区。历史上我们采用过多个时区时间作为国家通用时间。新中国成立后,国家规定采用统一的时间作为国家标准时间,即北京所在的东八时区时间作为我国标准时间,称为“北京时间”。

东八时区包括的范围从东经112.5°到东经127.5°,以东经120°为中心线。北京时间即是东经120°的本地时间。北京位于东经116.4°,北京时间比北京的本地时间早14.4分钟。

那么,北京时间是如何产生的呢?这需要对时间标准有一个初步的概念。

世界时间标准

世界时(Universal Time, UT)是通过观测地球自转而确定的时间系统。其秒定义为太阳两次过顶时间除以86400。知道秒长之后,秒累加就形成了时刻。

原子时(Atomic Time, AT)是利用原子特性产生的稳定频率作为时间产生基础的系统。其秒通过统计频率数获得,秒累加形成时刻。

协调世界时(Coordinated Universal Time, UTC)是世界时和原子时结合的产物,由国际计量局(BIPM)发布。

协调世界时产生的原因主要包括:第一,地球自转并不稳定,世界时秒长会随着地球自转速度的变化而变化,这对诸多应用带来误差;第二,原子时只依赖相关设备产生,不符合人们的使用习惯。因此,将两者协调,以原子时秒长为标准时间计时的秒长,以世界时时刻作为标准时刻,从而形成了一个稳定、精准的世界标准时间系统。

北京时间的产生

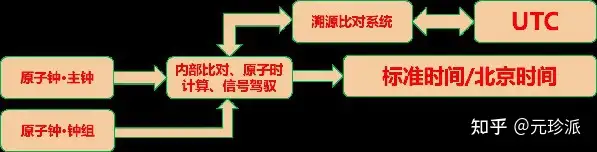

当前,中国科学院是北京时间产生和发播的负责单位,具体任务由位于西安市临潼区的中国科学院国家授时中心执行。北京时间的产生过程如图2所示。

以原子钟输出信号为基础,以本地计算的原子时和向UTC溯源这两组数据为参考,综合计算出本地主钟输出信号的驾驭量,从而确保我国标准时间与国际UTC的偏差能够控制在一定范围内。

图2. 我国国家标准时间控制产生过程示意图(图源:作者提供)

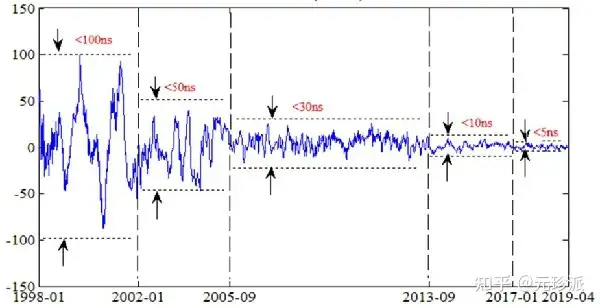

中国科学院国家授时中心拥有我国规模最大的原子钟组。国家标准时间的精度逐年提高。图3给出了20多年来北京时间与UTC的偏差变化。可以看出,2016年10月份以来,国家标准时间与UTC的偏差一直保持在5纳秒(ns)以内(1ns=0.000,000,001s),使得北京时间的性能处于世界领先地位。

图3. 1998年以来北京时间保持情况(图源:作者提供)

北京时间的获取

在日常生活中,手机、电视、广播等是最直接的获取渠道,这些都是对时间需求精度较低的应用。对于精度要求更高的用户,则需要通过专业的设备直接或间接接收来自国家授时中心的国家标准时间。这些手段包含网络、短波、长波、卫星、光纤等。高精度时间对电子商务、智能电网、智能交通、4G与5G通信、卫星导航、航空航天等领域都有着非常重要的应用。

作者简介:袁海波,中国科学院国家授时中心研究员,博士生导师。现主要从事时间保持技术、时间比对技术、导航系统时间等相关研究工作。

以上就是关于《北京时间校准毫秒在线显示(北京时间几分几秒)》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/29751.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。