如何评价十二公民 从一人无罪到全体无罪 之间的关系?(十二公民没有万一)

这部电影我很喜欢,在很大程度上回答了:网络审判的问题!现在将我的公众号“民警小唐”2015年的文章搬运过来,希望可以帮到您。

“I”与“T”

一则无关于互联网络却关乎司法的观影随笔

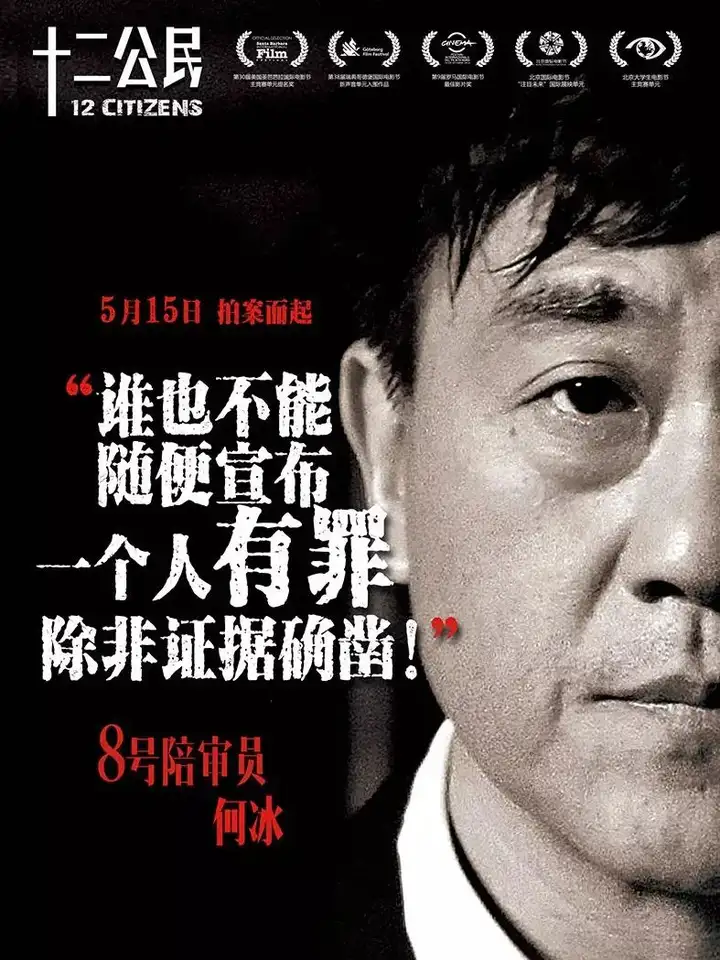

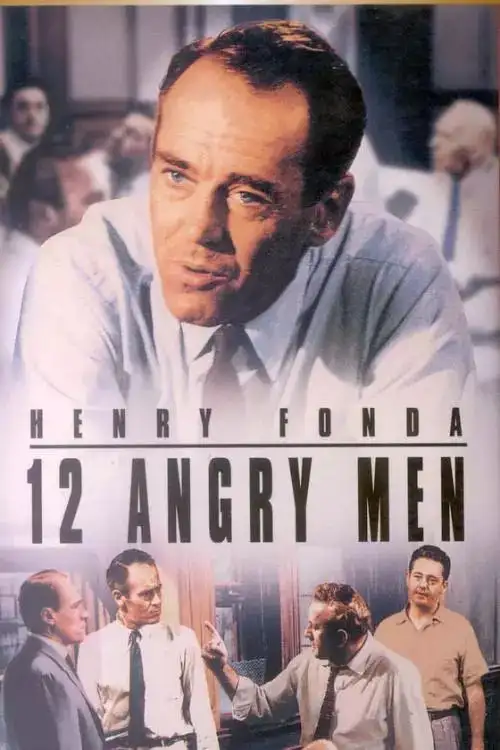

偶然间我在某视频网站瞄到了一部国产电影《十二公民》,扫了一眼影评,就点开了。影片讲述了一起有两个证人证实、一把凶器佐证的看似简单案件,在模拟陪审团的合议过程中,12位模拟陪审员针锋相对推理实验,终于虚拟的防止一起错案发生的故事。片子的核心是陪审团制度,故事、台词、情节和人物也多模仿米高梅公司1957年拍摄的《12 Angry Men》。

影片时长104分钟,我陆续看了三遍,加上阅读一些影评和写此篇随笔,共耗去了大约6个小时(约1/4天)。

陪审团制度是老外的玩意,起源欧洲,常见美国和港产影视作品,和我们现在的审判制度有较大区别。简言,就是一个嫌疑人是否有罪不是法官说了算,而是大街上随便拉来的杰克、麦克、星巴克凑成的陪审团说了算,大多数12个人。陪审团负责裁定案件事实,说这个人有罪没罪;法官负责如何适用法律,说这个人要判几年。陪审团权利还载入了星条国宪法第七条修正案。据说那国每年由陪审团参与审理的案件,占世界每年总案件的90%。从单纯一起案件所经历的程序上看,这种审判过程就像个字母“T”,上面的一群人决定一个人的生死。而我们就不一样了:公安抓检察院捕诉法院判,一气呵成,酷似字母“I”,公检法三家逐个决定一个人生死。

那么问题来了:为什么法庭上的需要讨论证据?或者说有完美的证据链吗?作为一个当过三天半刑警的我来说——没有,肯定没有。

第一,法庭上的证据都有错。

首先侦查员会在搜集证据时犯错。有罪推定背景下的侦查思维是怀疑并质疑所有人,难免带有倾向。这已经被刑讯逼供背景下的诸多错案多次证实;侦查员作为自然人的误差和受教育程度,也难免有错,笔录中的错别字屡见不鲜。甚至不排除一些非技术原因的有心之错,对此现象只能呵呵呵了。其次嫌疑人会在交待证据上犯错。“坦白从宽,牢底坐穿”,任何精神和智商无恙的嫌疑人多少得留点东西给他自己。俺师傅教导我:“全说的,估计还有别的事儿。”然后证人(受害人)会在提供证据上犯错。比如:明明丢了1000块,偏说丢了3000块的事我见过;1米7抢劫犯手持15厘米长的西瓜刀,在身高1米5的女性受害人嘴里就成了一个“姚明”手持“青龙偃月刀”抢劫的赶脚。还有更有意思的,一个案子有七八个证人,其中一个特别能掰活。坐在办公室等待逐一取证时,这位大哥信誓旦旦咬定了嫌疑人说话山东口音,后来剩下的这些证人记笔录的第一句话就全都是山东口音了。“山东口音”这四个字儿让三组侦查员兜了很久圈子,等到真凶到案以后——发现他是地地道道的广西人,一点山东口音也木有。最后上帝也会犯错。雨雪风霜,水火无情,毁掉现场就不说了。DNA证据够强硬吧?可是到今天没用上多少年,而且某些极端情况下,比如在同卵双胞胎面前就没用。还有很多案子先天不足,“小屋两人嚷,只听巴掌响,都说他打我,两人都有伤”,神探亨特来了也就这点证据,对此我只能让上帝怹老人家出来背这黑锅了。

想想这些年,弄了这么多错误连篇的案子全推给了检察院,我这后背上也是冷汗直流啊。同样的几份不那么完善的证据,在你我眼里可能就有着不一样的结果,甚至是完全相反的。受害人的话可信,还是被告人的可信?可能在一千个人的心目中会有一千个答案。“I”型的审判,是一个人或者一个院决定这件事是不是他干的,“T” 型的是一群人各自决定,少数服从多数。

第二,对法律的理解很难统一。

法律措辞谨慎,按说不会出岔子,可是一个人一个看法,分歧就多了。不久前抓了个网吧偷钱包的,案值不大,我认为是扒窃应该追究刑责就报批刑拘。法制科的领导一下子把案子打回来,说“网吧”不属于公共场所,所以不算扒窃。纳尼?网吧不是公共场所?领导开导我说:扒窃的司法解释中有“商场、公园、游戏厅等”偏偏没有网吧,我说:那不还有“等”吗?领导说:等等等等,没有明确,不能算。我不死心啊,翻出来一本法规,里面网吧赫然在列,领导继续教导我说:这本法规是卫生部发的,没有刑事效力。我只好做若有所思状。前几天见到一法学高人,同问。他慢条斯理的说:还是你不注意学习啊,非典时期公检法司和卫生部曾联合行文,列入网吧为公共场所了,当日若有此文,该人定能拘留啊。

案子不分大小,走的程序全是相同的。立案、拘留、逮捕、起诉、审判,对应着侦查员、法制、批捕科、起诉科、刑庭等诸多环节和部门,“I”这条竖杠杠有一环持有不同意见,案子就走不下去了。“T”型会稍好,有罪没罪不是司法部门说了算,而是一些门外汉说了算,有人想鼓捣猫腻就困难多了。

第三,压力。

严格意义上来说,这是案件审理之外的因素,本不是摆在桌面上的东西,可是我觉得最近压力的影响远远超过以上两个因素。案子没办完,死者家属抬着花圈堵在公安局、法院门口,我不信侦查员和法官没压力。疑罪从无的判断,也就难免有影响。还有这厢边案子还没有审,那厢边起诉书都被辩护人上了微博,“富二代残害山区大学生”、“善小贩被逼捅死恶城管”等指向性明确的暗示都上了新闻头条,街头巷尾早已对案件定罪量刑,我也不相信办案人会没压力。顺着舆论判吧,违法;顺着案情判吧,又害怕。更不要说有时候一些特殊人,特殊事,特殊打过招呼的案子,我就更加只能呵呵呵了。

相对来说,一个人和一个组织来承受这些压力,“T”型的陪审员制度有效的进行了压力分担。陪审员反正是我怎么想的就怎么说,我就说自己赶脚着这个人有罪没罪,这个事儿是不是他干的,至于怎么判刑就是法官的事儿了。十几个大爷也是杂八凑,一打一散。据说星条国在一些重大案件的审理过程中是禁止陪审员接触网络、报纸的,目的就是让陪审员独立判断,不受影响。电影终归是电影。

陪审员制度也远没有电影里看上去那么美。首先是效率低下,成本高。一个案子,要几十个人陪审(因为有同样数目的替补陪审员),国家管吃管住发补贴,忒费钱费事。其次,陪审员非专业。既然是海选来的陪审员,就什么素质的都有了,什么脾气性格的都有了,也不能排除嘿嘿的可能了。另外它也是司法部门的避雷针,出了偏差有人顶雷……

其实,我们国家也有类似的制度——人民陪审员制度。但是在“百度百科”中我看到这样一段话:“我国目前的陪审员制度正在走向萎缩,这主要是由以下几个方面的问题导致的…(此处略去231个字儿)…因此,有许多学者和司法界人士主张取消它。”窃以为:他山之石,可以攻玉。在一些特殊案件的办理审理上,借鉴陪审员制度,多一些观察员、听证员,对于司法公开和社会法治,或多或少是有一些益处的。

“I”像一根棍子,只能立在地面上;“T”像一根钉子,或许能戳进大家伙的心里。

列位看官,世界上有完全真实的真相吗?我想没有,就像这篇文字一样,也许早已在我脑子里构思了多年,远非当时所说的数字。

欢迎大家关注公众号(微博、今日头条):民警小唐

以上就是关于《如何评价十二公民 从一人无罪到全体无罪 之间的关系?(十二公民没有万一)》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/37799.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。