《我们的父辈》—— 德国人眼中的,那场将所有人碾碎成泥的战争(我们的父辈是德国人拍的吗)

咱们中国的键盘军事专家说抗日战争可能还会时有争议,但聊到二战时大陆另一端的苏德战争,那可一个个的是指点江山挥斥方遒,德意志战车闪击欧洲,苏维埃钢铁洪流滚滚向前,顺便还一起diss一下日常卖队友的大英,战斗力为负的呆梨,以及抽空完成乳法日常。兴许真的是隔得太远,对于第二次世界大战真正的主战场,苏德战争的人间炼狱,我们所知的更多是历史教科书上的一段文字,更有甚者,是抢着捡漏摘桃子的美国人,拍的那些意淫影片。

还是先来看看维基百科上四个国家的二战伤亡数据吧:

苏联:

1939年1月1日统计总人口:1亿6852万

军事人员死伤: 至少880万

平民死伤:至少1270万

二战死伤人员占人口比例:13.88%

德国:

1939年1月1日统计总人口:6985万

军事人员死伤: 553万

平民死伤:至少110万

二战死伤人员占人口比例:至少9.49%

美国:

1939年1月1日统计总人口:1亿3100万

军事人员死伤: 41.6万

平民死伤:0.17万

二战死伤人员占人口比例:0.32%

做个第一人称类比的话,假如二战期间你是个从德国高中毕业的学生,你和同学们大多响应元首的号召,踊跃参军为德意志帝国开疆拓土,你侥幸活到了战后,回到被炸得满目疮痍的学校,老校工告诉你,你们同届近千名同学,你就是仅存在世的四个中的一个。

而如果你是个苏联女人,原本按着政府的五年生产计划过着按部就班的生活,有一天德国人忽然撕毁协议全面进攻,他们的目标是莫斯科,你送你的丈夫去前线,送你不满二十岁的儿子去前线,甚至你的父亲和岳父,也扛先后着枪奔赴前线。如果你运气足够好,这全家三代所有男丁中的一个,兴许能够拖着缺胳膊少腿的残躯,胸前挂满勋章活着回来。更多的,与你相似的千千万万个家庭,他们的男人们都死在了德国人枪下,甚至那些勇敢参军的苏联妇女,也没能幸免。

至于美国人和他们的诺曼底硫磺岛,也许对于他们来说,真的已经相当惨烈了吧。

苏德两国旗鼓相当的国力,东欧平原的开阔地形,纳粹和共产党人的意识形态对立,希特勒和斯大林两位领导人在各自国内的绝对权威,欧洲各国相互征伐杀戮千年的历史,各种各样的机缘巧合与命中注定,让苏德战争成为了人类迄今为止,最为残酷血腥的暴力冲突。

苏俄作为遭受入侵后反推成功的战胜国,曾拍摄过一部名为《伟大的卫国战争》系列专题片,从苏联的视角全面展现了那段红军先辈们可歌可泣雄壮威武的英雄史诗。然而此时那个红色的理想联盟也早已在圣诞夜的风雪里降下旗帜,可笑的美国人便开始自吹自擂说他们拯救了欧洲和世界。也许想要再看看这场战争的真面目,只能等另一方亲历者开口了。

一场战争过后,是赢家反思更多,还是输家?更何况他们是历来喜欢思辨的德国人。

在B站UP主神祺的推荐下,我才知道了《我们的父辈》这部共分三集,每集90分钟,说是迷你德剧,实际制作精良品质上乘堪称史诗电影的德国影视作品。

看完之后是深夜里,我的第一反应是有那么点遗憾,自己不会抽烟,不然的话,一定要默默点上一支烟,在黑暗里坐着,安安静静抽完。要用诸如残酷,惨烈,悲怆这些词去形容这一段血肉模糊的历史都显得太过苍白了,谁都不知道这疯狂的漩涡从何而来,所有人就这样身不由己被裹挟其中,搅弄得支离破碎。

“这该死的战争,再冠冕堂皇的理由也好,千万别再打仗了。”

可能这算是我唯一能够说出口的感想吧。

和《伟大的卫国战争》历史的宏大叙事不同,《我们的父辈》选择扒开历史的乱葬岗,讲述那一串串冰冷的数字背后,千万个卑微的生灵,他们的身体和心灵,是怎样被战争碾碎成灰。主创人员用这五个德国年轻人,作为那一代德国人的代表,用他们各自的境遇,用他们的眼睛,带着我们,从那些历史尘埃们的视角,去亲身经历这场灭绝人性的战争。

刚开始还会不自觉的担心,担心每一位角色的生死,为他们接下来的境遇捏一把汗,看到后来,却渐渐有一种麻木的绝望,那种生不如死的乏力感爬上你的肩膀,甚至你也开始确信,这荒诞的一切必定没有任何意义,我们都只是屠宰场里的牲畜,在血水中躺倒等死。

元首的脸从未出现,只有他歇斯底里的声音在广播里喋喋不休,让人听见绝望。随着故事的推进,角色们的话越来越少,所见所闻,却是那样触目惊心,振聋发聩。它没有所谓的情节,只是把蝼蚁们的人生,串成了念珠,郑重其事地挨个拨弄,默颂。如果你对二战苏德战争有所兴趣,建议你千万不要错过《我们的父辈》。

下面我就针对每个角色代表,挑一些我个人感兴趣的细节展开说说:

维克多:丧家之犬

但凡跟欧洲战场有关的二战影视作品,都得提一笔纳粹集中营的累累血债,而本剧中的维克多,则无疑是最惨的犹太人之一,他不仅是个犹太人,护照上的国籍还是德国。在这个“自己的”国家,他连参军入伍的资格都没有(片头那场聚会,维克多穿过弗雷德汉姆的军装玩闹),他的父亲是个遵纪守法的裁缝,一家人靠手艺赚钱糊口。

哪怕空气中已然充斥着敌对的味道,犹太人父亲还是秉承逆来顺受的信条忍耐着,甚至专门去买了“他们的圣经”《我的奋斗》来看,希望能够像先辈那样,在欧洲的角落躲过这阵风头,接着活下去。可惜这一次德国人要把事情做绝,他们的私有财产被没收,住房被政府白送给底层的德国穷人用来收买人心,而他们本身,则被送往集中营成为活在十九世纪的奴隶。

等维克多跟着波兰女孩跳车逃生过后,才发现,德国也好,被德国侵略的波兰也好,无论哪一边,对犹太人,都只有赤裸裸的歧视和敌意。兴许这也是德国人没有撕破脸皮讲出口的话,纳粹是种族灭绝战争罪行的倡导者,但你们这些现在站上道德高地的人,谁也不见得多干净。

起码对波兰人来说,苏联人可不是什么正义之师。而双方要是翻旧账,那波兰人还曾攻陷过莫斯科,而整个欧洲中世纪时期的大部分贵族,都能有理有据的攀上亲戚,千年以来无论是身上还是手上,他们都早已沾上了彼此的血。对于犹太人的排挤,更是有着长达千年的历史。到头来,每一个个体,都能为自己的罪行找到开脱的借口。

对维克多来说,自己的家在“水晶之夜”的那个晚上就已经粉碎了,哪怕真的活了下来,却也无处可去。那些残忍卑鄙的刽子手,换了身皮跟在美国人屁股后面继续稳居高位,而他们自己从始至终都是丧家之犬,没有过祖国,没有家。

也许在几年之后,维克多会前往耶路撒冷,和同胞们一起,在美国和苏联的授意下,成为打入中东的西方的一颗钉子,建立起犹太人的国家以色列。

格雷塔:随波逐流

我一开始是不太喜欢格雷塔的,因为哪怕维克多的父母认为两人的婚约更像是那种青年男女嘴上说说的情话,但维克多对她还是相当认真,而她哪怕是身不由己为了帮维克多脱身才给纳粹当情妇,却终究一滴眼泪都没有流过,甚至更多的时候,她心安理得享受着出卖肉体带来的便利,唱歌当明星,想当然自己是人上人,进而还自以为是地跟纳粹的老婆争风吃醋起来。

但你要说格雷塔是混蛋是烂人,那肯定也算不上。虽然有自己的盘算和计较,毕竟她还是真心为维克多付出过,更不曾故意去伤害过谁。她就是个长得比较好看,唱歌也蛮好听,家境一般的普通德国女人。不可能要求每个人都是托尔斯泰那样的圣人,可以为了普世价值,背叛和抛弃自己的阶级与生而既得利益,设身处地去为贫苦百姓着想。

她后面的转变也顺理成章,世俗百姓虽然只在乎眼前利益,但他们也只相信亲眼所见的事实。在前线见过了遍地的死亡和断肢的鲜血,听过了撕心裂肺的哀嚎,她很自然就明白了,战争并非她嘴上靡靡之音的歌里唱的那样轻佻,也不是远离战场千里之外柏林那些片面的捷报和扭曲的意淫英雄故事。

这世上的一切都是有代价的,她知晓这才是生活的真理,而现在,报应就要来了。于是,对着那些天真的,把战争想象成儿戏的军校生们,她告诉他们,这仗赢不了了。最后,当盟军的坦克开进柏林城,德国军人们却不忘给她们这些“失败主义者”留下一排子弹。

比起那些被蒙在鼓里享受着集中营鲜血换来的一等公民待遇的德国人来说,格雷塔也许是幸运的,至少她看见过世界真实的面貌。那些人面对反攻的盟军和咬牙切齿的复仇人群,兴许会还理直气壮地辩解着:“我们什么都不知道,我们是无辜的。”这时候,格雷塔吸了一口烟,平静地说:“不,我们没有人是无辜的。”

她死了,至少死得明白。

威尔汉姆:面目全非

威尔汉姆出身军人世家,沉默寡言的父亲身上有种说一不二的威严,兴许他在心底还未能接受德意志上一次战争的失败以及随之而来的屈辱条约,所以他迫不及待将两个儿子送上战场,希望他们可以完成帝国军人未竟的心愿,夺回胜利与荣光。

哥哥威尔汉姆也不负厚望,成为了国防军尖刀作战小队的前线指挥官,坚毅的性格,沉稳的气度让他在下属中颇有人望。西行的一路上他们也是凯歌高奏,甚至在调头向东的巴巴罗萨行动之前,他也许真的考虑过,如果一切顺利的话,可以回柏林过圣诞节。

毫无疑问威尔汉姆是个出色的军人,哪怕对上级的命令并不认同,但还是立刻坚决执行,只要继续胜利,这些都不是问题,然而这些苏联人哪怕已经流了如此多的血,却依然不投降,还要前赴后继地跟他们搏命。威尔汉姆的信仰开始随着战争的进行逐渐崩塌。

在战争之初,那些所谓的家国大义可以自我欺骗得了一时,但尸体的恶臭和炮弹的轰鸣很快会把人拽进现实的水沟。那些大人们坐在办公室里喝着咖啡,对着地图写写画画,他们从不在意,这一笔下去,会有多少人横尸当场。威尔汉姆说服自己去为了责任而战,尽自己的责任,带着手下的人,尽可能在这个炼狱里活下去。

然而,苏德双方不死不休的拉锯战进入了最为残忍的巷战,有关于这种人命绞肉机的炼狱,历史上这样记载斯大林格勒:在这座城市发生的这场战役,苏联最终伤亡200万人,德国伤亡150万。最残酷的阶段,每一名士兵在这座人肉熔炉的存活时间平均不到9分钟,一个普通士兵从渡口进入地狱,三天之后只要他还活着,他就是团长。

巷战也谈不上多少战术和较量,所有人都躲在暗处的废墟里打冷枪,只能用人命去探路,去趟雷,在这些早就被轰烂成烂渣的街道,尸体铺满地面。威尔汉姆的上级们只知道不停下命令去冲锋,让他带着他的队员去送死,不论你有多聪明,多有经验,有多少才华和梦想,都可能为了一座地下室里早已废弃的所谓电报站,你蹲在窗口一动不动宛如雕像整整半天,可刚一站起,就被狙击手一枪爆头。人就是会这样莫名其妙地死去,死得微不足道,死得毫无意义。

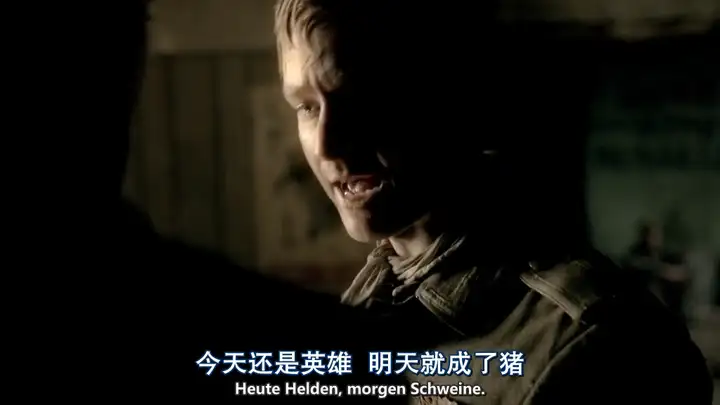

所以,在被榴弹炸懵过后,威尔汉姆终于向自己承认,这战争是毫无意义的,这里没有荣耀,没有胜利,没有人性,没有英雄,所有人都被变成了待宰的猪猡。于是,这个曾经英武的军官,变成了逃兵,更有甚者,被判枪决的他还要被垂死的纳粹帝国压榨出最后的价值,在只知道用忠诚和必胜信念为借口,满足强权支配欲的变态党卫军官的皮鞭下,饱尝侮辱。

威尔汉姆彻底走向了父亲曾描绘过美好人生的反面,杀死了自己的指挥官,成为了逃跑的叛徒。也不知道,对他来说,此后一直活到二十一世纪算不算一种残忍,毕竟他的人生,早已被那场战争蹂躏得面目全非。

夏洛特:痛苦成长

虽然五个人是一起长大的老友,但维克托,格雷塔和威尔汉姆在故事开始之初更像是成年人阵营,他们谈论的更多是婚嫁与禁令这些,而夏洛特和弗里德汉姆,他们口中的未来和脸上的懵懂,更有种少男少女的天真稚气。

说夏洛特还是个女孩应该是没错的,毕竟刚到前线战地医院的时候,她还会拍着胸脯跟护士长说自己来此是为了给德国军人服务的崇高理想,那照本宣科的呆气藏都藏不住。她是个守规矩听话的好女孩,哪怕一开始被满床的血腥吓到了,也没有退缩。医生交代护士不允许和士兵私下接触,她自己老实遵从的同时,还劝诫同事不要违规。

直到遇到了莉莉娅,她是个聪明而成熟的女人,单纯的夏洛特在她面前就像个孩子,她甚至一眼就看穿了夏洛特和威尔汉姆彼此的心事。抽着烟吐槽他们的样子,就像个操心的大姐姐。然而,她还是个犹太人。夏洛特服从命令向盖世太保检举了莉莉娅,她做了别人告诉她是正确的事,但她觉得自己背叛了朋友。

屠宰场一样天天锯人手脚的工作逼着她把心变得坚硬,对威尔汉姆的感情成为她唯一的念想。然而用私人关系让医生一念之间救下弗雷德汉姆之后,却阴差阳错收到威尔汉姆已经不在了的消息。维系着有朝一日回归过去正常生活的丝带断裂了,她选择了放纵自己在当下,让死去的心变得麻木。

可是,却没想再次重逢,威尔汉姆居然在缓刑逃兵营里,见到他,夏洛特的心也活了过来,却痛苦得生不如死。终究还是错过了彼此,终究永远不可能再回到过去。他们的人生,已经走到了这一步,只能无可奈何地走下去。

故事的后来,夏洛特所属的部队几年后又退回了那个战地医院,那个莉莉娅被带走的地方。这次夏洛特尽力保全着苏联护士桑妮娅,受伤的德国士兵,受伤的苏联士兵,做她想做的那些她认为正确的事。而像是命运的回音,在她即将被苏军凌辱的时刻,已经是女军官的莉莉娅出现,救下了她。这朵开在石缝里的花,是一个美好的心愿,能多一分善意,也许就能多一点希望。

哪怕其实真实的历史并不尽如人意。

弗雷德汉姆:回头无岸

最后,终于来到了我个人最喜欢的角色弟弟弗雷德汉姆。这个演员的眼睛让我想起一美詹姆斯·麦卡沃伊,都是那样单纯善良,温柔而带书生气。(PS:夏洛特的女演员在某些角度其实也和艾玛沃特森有点像的~)

他是欧洲经典文学中最常出现的作者分身主角形象,通常是个青年男学生,读者们跟着他好奇的双眼和思辨的内心,认识并吐槽这个世界。哥哥评价弗雷德汉姆是个书虫,而且酷爱哲学。会喜欢哲学的人,大抵都是沉默而内向的,更多的时候他们喜欢悄悄坐在角落里一边思考一边观察着人群,偶尔说出一针见血的吐槽。

所以夏洛特跟他关系好到可以抱在一起跳舞,却绝不会生出男女情愫。因为他已经养成了用思辨的目光打量这个世界的习惯,怀疑的薄雾永远蒙在蓝色的双眸上,他的心,停留在凉薄的高处,在远方。

之所以会上战场,那不苟言笑的父亲应该是一大原因。从剧中表露的几句台词来看,身为军人的父亲无疑更加欣赏和偏爱英武刚毅的哥哥,而弗雷德汉姆的思考和怀疑,在他看来可能更像是软弱无能。所以弗雷德汉姆要上战场,也许是为了证明父亲错了,证明自己也有哥哥比不上的价值?抑或是证明他为之疯狂的战争,其实就是虚妄的笑话?

子弹擦着他的心脏穿过,他负伤回家,母亲哭得稀里哗啦,父亲仍然一句话没有说,从他的眼神里,弗雷德汉姆读到了失望。“让你失望了,子弹离心脏差一厘米。”弗雷德汉姆认为父亲没有讲出口的话是什么呢,“为什么是你活了下来”?还是“真正的军人应该战死在前线,就像你哥哥那样”?

弗雷德汉姆早就想过了,关于这世上的一切,最坏的,最好的,他都想过了。而父亲,别过头不敢直视他。

弗雷德汉姆的人物心理转变轨迹,和哥哥形成了某种微妙的倒错。刚刚上战场,大家都意气风发以为东边地平线上的沃土唾手可得的时候,他不顾各种挖苦和嘲讽,就是自我消极着。和那些别人怎么说就怎么做的人不同,弗雷德汉姆这样的哲学主义者的准则是,未经审视的人生是不值得过的。而关于战争,他其实看得比谁的明白,再多的借口和理由也好,战争的本质,就是杀人,就是把人变成牲畜,然后去把其他人像牲畜一样杀死。

有的人可以做到自欺欺人,选择性忘记和原谅自己,但弗雷德汉姆不行,他知道,那一步一旦跨出去,自己就会变成另外一个人,自己不想成为杀人者。为了抗拒这种群体的意志,也为了报复枪杀幼女的党卫军官,他在敌方侦察机的下方故意抽烟,差点害死战友,自毁倾向与求死意志,在他心底早已生根发芽。

终于,不知道是苏联红军,游击队还是这几个装蠢的老农埋设的地雷,炸死了他不走运的朋友,那个虽然脑袋空空,但对他没有戒心,总是喋喋不休的为数不多的朋友。无差别的恶意,他心里何尝没有。于是他提出用枪驱赶平民去踩地雷,他的手终于沾上了鲜血。

几年过去了,曾经志得意满的战友们疲惫而憔悴,他却像是冷漠的杀戮机器。步兵突击勋章、反坦克肩章、铜质近战格斗勋章、二级铁十字勋章,淋漓的鲜血让他成为了名副其实的兵王士官长。面对如同当年自己那般懵懂的新兵,他冷漠地说:“三周以后你们要是还活着,再来告诉我们自己的名字。”怎么才能在战场上存活,他大方的分享现实的丛林法则:“在敌人开枪之前先杀死他。向神祈祷,被榴弹死的是旁边的人不要是自己。”

弗雷德汉姆身上的纠结没有了,只有冰冷的绝望。枪杀平民也好,吊死游击队也好,麦田里奔跑的男孩,并不如兔子会逃。所谓规则只是人们心头的念想,世界的本质就是混沌的乱流。所以他坚持要回到战场上去,因为他的心早已在那里死去,他所做的一切搏杀,就是要和这该死的战争同归于尽。

终于,他获得了毁灭,死亡,和解脱。

最后说点题外话:

二战中中国伤亡数字:

1939年1月1日统计总人口:5亿1756万

军事人员死伤: 300~400万

平民死伤:700~1600万

二战死伤人员占人口比例:2.9~3.86%

看着电视上常放的抗日题材影视作品,我以为那种调笑是对不幸死去先辈们的侮辱。

-----------------------------------------------

如果你觉得我写的还不错,请帮我点个赞,这样我才能够知道,原来是有人认同我的。

鞠躬。

祝好。

DoMo

2021.02.01

以上就是关于《《我们的父辈》—— 德国人眼中的,那场将所有人碾碎成泥的战争(我们的父辈是德国人拍的吗)》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/38175.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。