《大圣归来》大妖王(原形是山海经混沌),与无脸男有关系吗?(大圣归来里面的山妖)

对《大圣归来》中混沌原型的一点想法

关于《大圣归来》中大Boss混沌的原型,网上争论和跟风最多的,是无脸男。这两人在网友们脑补的相遇中,是这样的:

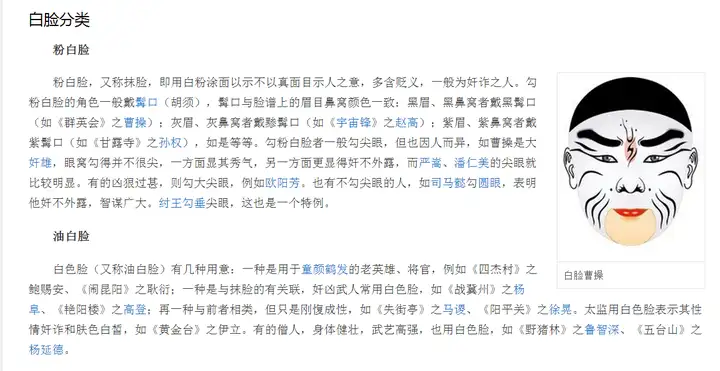

显然网友善意的PS把他俩做得很像,但是说实话,我当时第一眼看到这个酷酷的反派时,反而想到的是京剧脸谱中的曹操。请看图:

白脸是京剧脸谱中奸诈之人的代表,经典形象是曹操,混沌勾的是淡眉尖眼,曹操也是尖眼,百度解释的是尖眼一方面显其秀气,另一方面更显得奸不外露。混沌在他那悬崖峭壁上巧夺天工的老窝中出场时恣意悠扬地吟唱着“五行山,有寺宇兮;于江畔,而飞檐”的戏文,步伐优雅欢快,而下一句“借童男童女之精华兮,求仙药,而历险”唱得毫不血腥,反而有一种释然的虔诚。

当然细看来两者的很多处不相同,混沌眉心的两点黑色和眼角下两条黑线我没有查到戏剧中的出处,坐等曲艺专家解释。

再说《千与千寻》中的无脸人,其实他和混沌面部略有相似,但最根本的不同在于气质,无脸人从出场到结尾给人一种温暖又小心翼翼的感觉,即使是愤怒也带着一点孩子气;而混沌出场就是暗夜风高的背景,气质阴沉邪恶。

况且无脸人的表情基本上没有变化,而混沌在蔑视猴子时的得意狂傲、面对童男童女这些生灵时的冷漠、打斗落败时的恼羞成怒都写在脸上。一些人提到抄袭的问题,虽然我不知道宫崎骏老先生创作时的灵感,但是经典艺术角色的塑造并不会因为外形略有相似而忽视其精髓。

再来看混沌被打回的原型的样子,百度百科给出的混沌的解释是上古时期汉族神话中“四凶”之一的怪物,其具体样貌有多种描述,比较接近《大圣归来》版本的是《山海经》和《子不语》的记叙。

《山海经》中的对“帝江”的勾画,原文是“又西三百五十里曰天山,多金玉,有青雄黄,英水出焉,而西南流注于汤谷。有神鸟,其状如黄囊,赤如丹火,六足四翼,浑敦无面目,是识歌舞,实惟帝江也。”

而《子不语》中对混沌的描述是“无耳目爪鼻,但有口。其形如肉柜,浑浑而行”。

庄子曾经讲述过“七窍出而混沌死”的故事,在神话传说中,南海的帝王叫“倏”,北海的帝王叫“忽”,中央的帝王叫“浑沌”。倏和忽在浑沌的地方相会,浑沌对待他们很好。倏和忽想报答浑沌,见大家都有眼耳口鼻,用来看听吃闻,浑沌没有七窍,就为他凿七窍。每天凿一窍,七天后,七窍出,而浑沌则死了。这里和山海经中的描述一致,即这个怪物是没有面目的,不过这里提到混沌没有“口”,和影片形象并不相同。

链接如下:混沌(各国传说中的神兽)

而片方对于传说的理解是,混沌本是爱唱歌的巨鸟,后因不明原因变成了吞噬天地的无目巨虫,混沌化作人形时手脚均为鸟爪,被打回原形时化为巨虫。

链接:《大圣归来》被誉国产动画良心之作

如果单从面部特征来看,混沌和《千与千寻》中的“腐烂神”(河神)、贪吃不断的无脸人是有些相同的,

网友也有提到DOTA中的潮汐猎人,于是我百度了一下,除了颜色和嘴,并没有特别像的,尤其躯干和四肢。

综上所述,这是主创人心目中的混沌的两个形象,符合神话的描述而又不拘泥,既是对神话文学的保护传承,也是利用先进技术对传统文化的阐释。就如同多版作品中孙悟空的形象也不相同,六小龄童版的美猴王确实深入人心,但这并不代表所有的孙悟空都必须是同一个形象,《大话西游》、《西游降魔篇》、《动画版西游记》,再加上《大圣归来》的这只孤独感性的猴子,都有其鲜明的相貌特点和性格特征,多元化让人们的选择更加多样,况且人人心中都有自己的大圣。

看完电影两天了,冷静和客观一些看待网上的评论,觉得田晓鹏导演说的“国人可能压抑的太久,看到还凑合就过分褒奖”是最为中肯客观、略带谦虚的评价。“压抑”是一种憋屈,也是中国动画电影经历辉煌却无法持续甚至到了低谷的愤怒和无奈,从当年的《宝莲灯》到今天,16年了,几代人的童真年代已经流逝,诚然“太久”;而“凑合”有些过谦,参照各种创作背景知识普及的文章,以“创作时间八年、资金短缺、拒绝妥协、致敬经典”等为主,是可以称为“大作”的,这里不再赘述;“过分褒奖”的评价客观公正,我们确实应该为这样好的作品而鼓舞喝彩,理解国人的欣喜若狂(那天我从电影院出来也是这样),但同时也要冷静看待这种现象,并踏踏实实向创作者们学习,真心实意去做一些好的作品出来。

原文请戳 如何评价电影《西游记之大圣归来》? - 今天的心的回答

以上就是关于《《大圣归来》大妖王(原形是山海经混沌),与无脸男有关系吗?(大圣归来里面的山妖)》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/39409.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。