自然的救赎观念往往从文化中汲取力量

原标题:自然的救赎观念往往从文化中汲取力量

生态批评挑战了物质与精神、自然与文化、自然科学(如生物学和地质学)与人文学科(如文学批评、文化研究和文化史)之间的这些划分。它试图做到这一点的方式之一是通过表明科学对自然的理解总是由文化产生的。

跨学科:人文学科的诞生、危机与未来(节选)[英] 乔·莫兰陈后亮、宁艺阳 译

作为文本的地理

近年来,地理学领域的基本假设同样受到了来自其他学科的干预和挑战。该现象主要由对跨学科空间概念的兴趣所推动,这些概念认为空间不是一个中立范畴,而是一种在文化中以各种方式产生、存在和再现之物。这种新形式的文化地理学阻止了任何将该学科视为“一门等待中的学科,其形成与其说是由知识探究的内部逻辑决定,不如说是由一种‘外部’现实的需求决定” (Gregory 1994:8)的倾向。换言之,由于空间从来都不是中立的,它并非耐心地等待着被地理学家发现:它由一系列不同的因素和实践产生,并且需要其他学科的观点来理解和探讨它。

美国学者卡尔· O. 苏尔 (Carl O. Sauer)被认为在《自然中的人》 ( Man in Nature ,1939) 和《土地与生命》 ( Land and Life ,1963) 等著作中开创了新的文化地理学。这些著作试图通过在地理学与人类学、社会学、考古学和历史学等其他学科之间建立联系,来表明景观不是自然的,而是由文化产生的。亨利·列斐伏尔 (Henri Lefebvre)、爱德华·苏贾 (Edward Soja)和大卫·哈维 (David Harvey)等批评家的最新作品经常关注空间本身,以及“空间是以何种方式被人用来掩盖各种结果,使我们对此无法了解的;权力和行为准则的诸种关系是以何种方式被深深地印入社会生活明显的纯真空间性的” (Soja 1989:6)。例如,列斐伏尔专门论述了笛卡尔逻辑中空间的“严格几何学意义”的起源,它将空间想象为一个“空的领域”,一个“绝对的无限广延物 [res extensa(extended thing)],一种可以用直观把握的神圣的属性”。 (Lefebvre 1991:1,14)他建议关注“社会实践的空间以及感官现象的空间,包括诸如设计与方案、符号与乌托邦等抽象的产物” (11-12)。

这种新的空间概念很有应用价值,比如可以被有效地应用于理解城市。城市显然是物质实体,是一些传统的地理学关切(如劳动力、土地和资本)的产物,但它们同样被文本化了。从某种意义上说,人们只能以文本形式理解城市,因为它太过错综复杂,而无法被概括进它的物质总体性中:我们只能选择性地对它进行解读。马歇尔·伯曼 (Marshall Berman)聚焦于19世纪末至20世纪初的城市,将其视为相互矛盾的现代性图景的直观显现。例如,纽约的许多纪念碑和摩天大楼都是专门设计来象征城市生活的现代性的,创造出一种“波德莱尔式的象征森林”。这些象征彼此争夺统治地位,“无穷无尽地彼此争夺太阳和光线,正在竭力杀死对方,正在相互融化,一起烟消云散” (Berman 1983:289)。这或许解释了为什么今天世界上最高的一些建筑物都建在较为贫穷的城市里:它们旨在实现现代性,宣告这所城市具有未来感和前瞻性。城市中的这些文本结构也与权力关系密切相关,从而产生出一种决定了谁应该能够在特定空间工作、生活甚至进入其中的象征性地理学。正如莎伦·佐金 (Sharon Zukin)所说:“城市的外观和感觉反映了什么——还有谁——应该被看见,什么不该被看见。” (Zukin 1995:7)因此,城市的跨学科研究方法倾向于关注在城市本身的物质现实中社会空间的文本化,并将其与城市在其他类型文本——小说、诗歌、电影以及其他媒体——中的再现联系起来。

这些跨学科空间概念也可被有效地应用于研究殖民和后殖民话语。作为后殖民理论的奠基性文本之一,爱德华·萨义德 (Edward Said)的《东方学》 ( Orientalism ) 探讨了种族他者性是如何基于地域本质主义的,即“存在这样一些地域空间,那里生活着土生土长的、本质上与我们‘不同’的居民,可以根据与这一地域空间相契合的某种宗教、文化或种族本质对这些居民进行界定” [Said(1978)1995:322]。例如,东西方之间被人们察觉到的差异是一种“想象的地域”的产物,它“帮助大脑通过对与其相近的东西和与其远隔的东西之间的距离及差异的夸大处理加强对自身的认识” (55)。这种地域本质主义在“近东”“中东”和“远东”等术语中显而易见,它们从纯粹以欧洲为中心的视角定义了不同地区之间的相对关系。

在许多其他因素中,萨义德将关于东方并具有将其挪用为“他者”之效果的西方刻板印象和神话的发展与19世纪末地理学科的转型联系起来。正如印度前总督柯曾勋爵 (Lord Curzon)在1912年告诉皇家地理研究会:地理学已经从一门“枯燥迂阔”的科学转变为“所有学科中最具国际性的……历史学的帮手” (215)。地理学上升到社会科学的更高层次与殖民计划直接相关,因为地形信息成为一种有价值的资源,它关乎财富、声望和权力的积累。地理学会本身在鼓励政治家和其他利益相关方进一步实施帝国征服方面发挥了重要作用;事实上,正如一位法国会员所说,“成立(这些学会)是为了破除我们对自己国家的盲目爱恋” (218)。因此,萨义德的后殖民批判在一定程度上旨在通过指出地理学自始至终的文化本质,即“空间通过一种诗学的过程获得了情感甚至理智,这样,本来是中性的或空白的空间就对我们产生了意义” (55),来颠覆它是一门“中立”科学的观念。

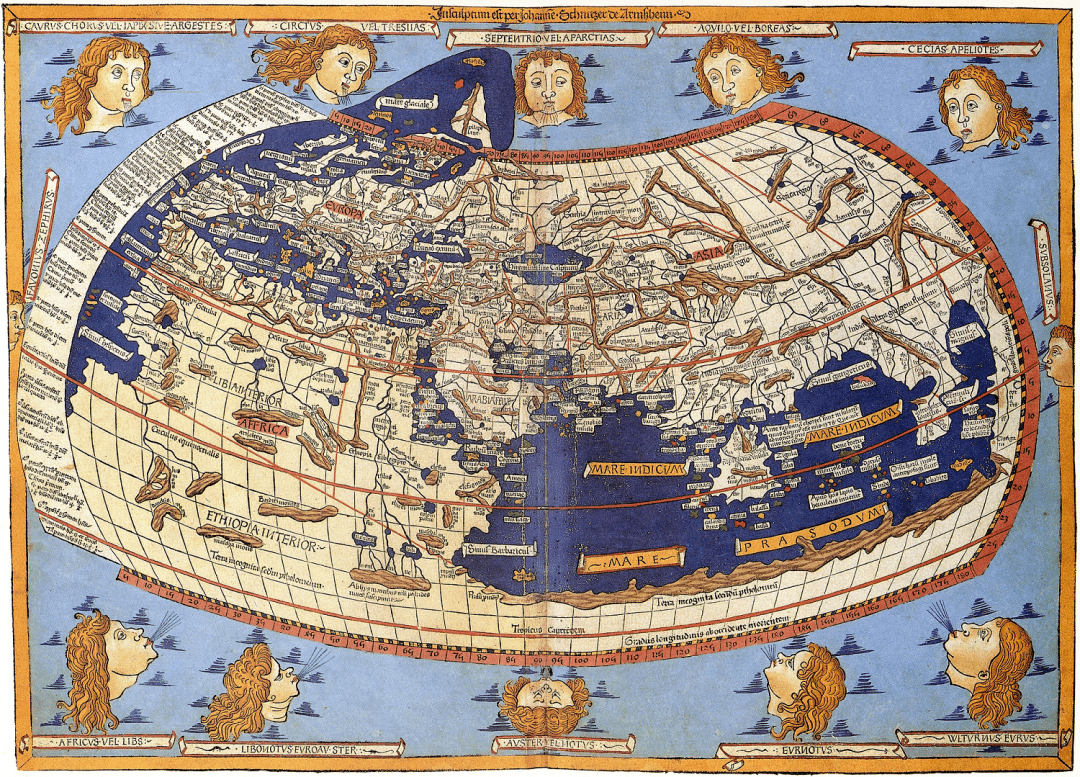

The world map from Leinhart Holles 1482 edition of Nicolaus Germanuss emendations to Jacobus Angeluss 1406 Latin translation of Maximus Planudess late-13th century rediscovered Greek manus of Ptolemys 2nd-century Geography .

文化地理学的许多有趣工作都集中在绘制地图的过程中:它抽象化社会空间,以将其确立为一个普遍可测量的同质概念的方式。南美洲、非洲和澳洲等未知区域的早期地图通常是艺术和想象之作,而非科学产品,因为它们猜测性地描绘怪兽和俾格米人 (pygmies)[1 ] ,以此来弥补地形知识的不足。然而从文艺复兴时期起,地图开始因其“客观性”而受到重视,因为准确性此时具有了政治和经济上的重要性。但这并未赋予地图中立性;地图必然是文本再现,因为不可能以简化形式再生产现实。在地图中,某些特征得到强调,但往往意味着其他特征被忽略,符号和解释性文本被包含在内,比例、方向和投影(在平面上表征球面的方法)由人为决定。例如,自16世纪以来被广泛使用的墨卡托投影世界地图扭曲了陆块的大小,使得欧洲和北美洲看起来比实际更大。最重要的是,17和18世纪流通地图数量的剧增与欧洲列强对世界其他地区的殖民直接相关。在殖民地“发现”土地的过程得到了地图绘制学的支持,成为一种以文本形式占有并重新命名空间的方式,将由政治和文化创造的边界和权力安排自然化。此外,正如比尔·阿希克洛夫特 (Bill Ashcroft)、嘉雷斯·格里菲斯 (Gareth Griffiths)和海伦·蒂芬 (Helen Tiffin)所指出,殖民时期的地图上未知地区的空白空间开始意味着“一块字面意义上的无主之地 [terra nullius(no-one’s land)],一个开放而诱人的(处女)空间,欧洲人的想象(可以)投射其中,欧洲(通常是男性)探险家(可以)深入其中” (Ashcroft et al . 1998:32) 。

[1] 俾格米人是非洲最原始的民族,世代生活在热带雨林中。他们属南方古猿——赤道人种的一个特殊支系,也称“尼格利罗人”,即“矮小黑人”之意。“俾格米”源于希腊语,是古希腊的长度度量单位,大约是从手肘到手指关节的长度。

旅行写作是一种特殊的体裁,它可以从借鉴了文化地理学中的一些问题的跨学科批评中获益。它是一种固有的跨学科形式,因为它跨越各种体裁,并经常呈现为混合了小说、自传、历史、报告文学和自然史的不稳定形态。旅行写作的主要创作者还包括探索殖民或后殖民世界的欧洲或美国旅行者;正如玛丽·路易斯·普拉特 (Mary Louise Pratt)所说,它集中参与了大都市“不断向自己呈现和再现其边缘及他者的强迫性需要” (Pratt 1992:6)。因此,旅行写作还涉及一种绘图,一种将在陌生之地的经历转变为叙事的想象的地理学。正如丹尼斯·波特 (Dennis Porter)写道:

从一开始,旅行作家就或多或少在无意之中把确定从而修改自己所处的世界作为他们的目的;他们致力于一种由绘制全球地图、将其集中于某一点、生产解释性叙事并将固定身份分配给地区和居住在其中的种族的焦虑所驱使的文化制图学形式。(Porter 1991:20)

事实上,旅行写作作为一种体裁,与绘制世界地图的其他方式直接相关。尽管16和17世纪的旅行几乎全都是投机性和商业性的,但从18世纪开始,出现了生物学家、植物学家和地理学家等新型旅行者,他们最初接受政府或商业赞助,但后来形成了自己的独立势头。普拉特将这些旅行者所从事的各种活动称为“反征服” (anticonquest)的形式,她将其定义为一种看似无害的策略,欧洲人试图借以确保对殖民主体的霸权,从而支持了更明确的政治和经济帝国主义计划 (Pratt 1992:28)。地理学家和博物学家的探险提供了一些最早的旅行写作范例,如达尔文的《“贝格尔号”航行日记》 ( The Voyage of the Beagle ,1840) ,而且许多旅行叙事也借鉴了“反征服”的传统。换言之,尽管他们经常反对种族主义和帝国主义,但他们在浪漫化异国情调、原始主义和前现代“真实性” (authenticity)的过程中恢复了殖民主义假设。阿里·贝赫达德 (Ali Behdad)认为,许多旅行作家都是“迟来的东方主义者”,他们试图“接受失去(他们)的欲求对象——东方的消失、它在欧洲殖民主义重压下的……消解”,表现出一种“对行将消失的他者的异国情调的欲求……同时肯定并揭露了殖民霸权的意识形态差异和政治困境”。 (Behdad 1994:66,14)她还认为,异国情调是一种卸下帝国扩张的罪恶感,同时继续他者化殖民主体的方式,正如制图师和博物学家的活动看似与殖民事业无关,而实际上与之密切相关。通过阅读以这种方式“绘制”世界的地图和文学文本,我们可以发现地理学的兴趣始终是文化的和跨学科的,即使它有时试图通过将自身定义为一门科学学科来强调其中立性。

An Edwardian lady looking through her telescope in Burma (by ROYAL GEOGRAPHICAL SOCIETY/BNPS.CO.UK)

生态批评与科学

文化地理学和自然科学的一些新观点在生态批评领域中与人文学科相结合。从广义上讲,生态批评探索文学及其他文化形式同自然界之间的关系,通常将其与提高环境问题意识的任务结合起来。它具有双重议题:一方面,它处理通常属于地理学和生物学职责范围的“自然”现象,表明它们是文化和历史力量的产物,充满了意义和隐喻;另一方面,它考察了文化如何实现与自然的分离,在人类和非人类之间产生等级差异。正如乔纳森·贝特 (Jonathan Bate)指出,这种等级制度被刻在关键词的意义上,例如,“文化”曾有一种农业倾向性,但从马修·阿诺德开始,就意味着有别于体力劳动的智力和精神工作;而“环境”一词出现于19世纪,被用来描述与人类分离的自然的外部层面,字面意思是“我们周围的世界”。 (Bate 2000:5,138)

作为生态批评的奠基性文本之一,雷蒙德·威廉斯的《乡村与城市》 ( The Country and the City ) 考察了传统上附加于这两个地理实体的文化意义:前者既代表“宁静、纯洁、纯真的美德”,又代表“落后、愚昧且处处受到限制”;后者则同时代表“智力、交流、知识”和“吵闹、俗气及野心”。事实上,正如威廉斯指出,城市和乡村都是极为多样且相互关联的,因为农业资本主义的发展所引发的工业革命改造了两者 (Williams 1973:1-2)。因此,他批评诗人和文学学者不加批判地赞扬田园诗的传统,因为他们强调一个“涂了釉彩的世界” (enamelled world)的神话而忽略农业生活的严酷现实 (18)。他举了菲利普·西德尼爵士 (Sir Philip Sidney)的传奇散文《阿卡狄亚》 ( Acadia ,1590) 的例子,这本书被视为田园诗传统中的关键文本,但实际上是在一个通过圈占整座村庄并驱逐所有佃户而建成的公园里创作的 (22)。因此,乡村的田园诗神话作为对现代文明的逃避是一个相对较新的虚构,它基于作为对工业化和城市化的回应而改写过去的愿望。威廉斯的著作还具有强烈的生态良知。尽管承认田园诗主义是一个神话,但他将其视为真实历史焦虑的产物,这种焦虑源自一个重视“利用和消费的模式,而不是接受和享受事物和人际关系的模式” (298)的世界。

在承认自然的救赎观念往往从文化中汲取力量的同时,生态批评还分析了文化对自然的占有。贝特将这种对自然的篡夺与启蒙科学的掠夺性计划联系起来,特别是培根的经验主义和笛卡尔二元论。在他的数部作品中,培根认为科学最终会使人们得以控制天气、改变季节模式以及提高作物产量:研究自然是为了最终控制它 (Bate 2000:77)。根据阿多诺和霍克海默的说法,培根科学是基于“唤醒世界,祛除神话”,即一种“人类心灵与事物本质的和谐一致……人类的理智战胜迷信,去支配已经失去魔力的自然” [Adorno and Horkheimer(1972)1997:3-4]的“父权制”概念。这种“父权制”掌控自然的例子之一是林奈 (Linnaeus)的自然分类系统。该系统由卡尔·林奈于1735年在《自然系统》 ( Systema Naturae ) 中首次提出,并在18世纪末逐渐主导了自然研究。该系统通过一个将自然界清晰地组织为种、属、目、纲和界的拉丁化命名系统,将一种人造秩序强加于自然界。

在这种征服自然的活动中,另一个关键因素是笛卡尔在《沉思录》 ( Meditations ,1642) 中首次确立的身心二元论。他在书中坚持认为,“凡是清楚、分明地领会为不同实体性的东西,就像领会精神不同于物体那样,实际上都是分属于不同实体的,它们之间是实在有别的……人的肉体很容易死灭,但是精神……从它的本性来说是不灭的” (Descartes 1955:141)。在16和17世纪,笛卡尔和其他科学家、哲学家致力于将被视为像自然界的其他事物那样机械地运作的人体从独立自主的人类心灵中分离出来,这是在理解自然方面极为重要的发展。它为更彻底的人体解剖铺平了道路,也被用来为活体解剖辩护,因为动物被视为像人类那样没有思想或灵魂。这一划分在分离科学与人文方面同样重要。前者的任务是控制自然界中包括人体在内的中性“他者”;而留给后者的则是思想和文化看似独立的人造产物。

生态批评挑战了物质与精神、自然与文化、自然科学(如生物学和地质学)与人文学科(如文学批评、文化研究和文化史)之间的这些划分。它试图做到这一点的方式之一是通过表明科学对自然的理解总是由文化产生的。哈拉维在她的灵长类动物学研究中探讨了这个问题,认为灵长类动物研究总是涉及一种“意义的交往”,这是基于对“类人” (almost human)意味着什么这一问题 (Haraway 1989:12)的质询。尽管灵长类动物学家通常认为他们正在接近“纯”自然,但他们对灵长类动物的理解不可避免地以人类为中心,尤其受到犹太基督教对“有关‘人’的原始故事”“‘人’的起源和本质”“各种改造故事,人的本性的改造和重构” (9)等关切的影响。借鉴萨义德的著作,哈拉维还认为西方灵长类学是一种“猴类东方主义” (Simian Orientalism),它关注的是“从他者的原材料构建自我,在文化生产中占有自然,人类从动物的土壤中成熟” (11)。在她看来,科学理解自然的尝试往往是基于驯服并控制自然,以及保留主动的人类和被动的自然对象之间的传统区分。不过正如她提醒我们的那样,“自然是被历史地建构和组成的,而不是裸露在化石层或热带森林中被发现的” (Haraway 1991:106)。

生态批评试图弥合科学与人文之间的鸿沟的另一种方式是借鉴自然科学——尤其是生物学——的最新观点,来阅读文学和文化文本。其中一个例子是,生态批评家们使用了与爱德华·威尔逊和其他具有环保意识的生物学家的工作有关的“生物区” (bioregion)和“生物多样性” (biodiversity)概念。威尔逊认为,生物区是一个自我维持的区域,不能被限制在地方或国家政府确立的正常政治边界内,其中丰富多样的物种共存共生。生物多样性的确“维系着这个世界的稳定”,因为一旦发生自然灾害,物种的多样性使平衡得以恢复,尽管这种平衡正日益受到人类干预的威胁 (Wilson 1994:303,13)。生态批评强调生物多样性,这不可避免地涉及对文学经典的重新思考,因为文学经典历来建立在轻蔑地将生物区排除在外的文本之上。贝特给出了现代主义的例子:现代主义是一种与跨国垄断资本主义紧密相连的国际性的、流动性强的城市运动,就像19世纪的小说与民族国家和帝国主义联系在一起一样 (Bate 1998a:63)。在这些框架内,那些与特定生物区相关的作者有时被否定为无足轻重、思想狭隘。贝特认为,生态批评可能需要挑战这一观念,即将传统的英国文学编年史视为按照地区展开文学调查而著成的一部关于伟大“民族”作家的经典 (Bate 1998b:19)。

David Cox | The Cross Roads (1850)

约翰·克莱尔 (John Clare)是“生物区”作家之一,他在最近的生态批评中受到广泛关注,并被重新评定为一位唯有参考文化地理学和生态学才能理解其作品的诗人。18世纪末至19世纪初国会圈占开阔地和公有地的过程——这一过程伴随着首批全国地形测绘详图的制作,因为它必然的伴随性事件之一是对国家的广泛测绘——对于理解克莱尔的生活和工作至关重要。圈地法案借鉴了对资本主义社会空间的新认识,这至少可以追溯到约翰·洛克 (John Locke)在《政府论》 ( Two Treatises of Government ,1689) 中提出的财产概念。对洛克来说,财产的整个概念都与圈地行为密切相关:当人们将未耕地变成圈占耕地时,他们有权获得其劳动成果,因为“上帝既将世界给予人类共有,亦给予他们以理性,让他们为了生活和便利的最大好处而加以利用” [Locke(1689)1970:304]。当然,其结果是相比其他社会空间组织形式,企业化农业改良成为首选。作为北安普敦郡的一名农业劳动者,克莱尔深受圈地过程的影响。该过程剥夺了人们的生计,并通过砍树筑坝改变了自然界。他为此写了许多首诗:

圈地运动来袭,肆意践踏劳工权利

之坟墓,穷人沦为奴隶……

围栏交汇于所有者的田野草地

之狭界,大小仅如花园土地,

寸土之内,无人快意,

牧人与羊群遭受囚禁,惶恐失意。

[《圈地》(“Enclosure”),Clare 1965:114-115]

对克莱尔来说,圈地运动的创伤源于这样一个事实,即他是一位与地点完全联系在一起的生物区诗人,因此他将自己的教区描绘为他的“知识”,并将其以外的任何地方描绘成“在他知识之外”。 (Barrell 1988:118)1832年,克莱尔从赫普斯顿村迁往三英里外的北区后,他写道:“夏天来了,像个陌生人/……太阳似乎迷了路/也不知它在哪个季度”,“自然她本人似在迁居” 。[《飞逝》 (“The Flitting”)与《衰败》 (“Decay”), Robinson and Powell 1984:251,256]他的诗歌还往往聚焦于细微之物,如鸟巢、树叶、嫩枝和鼹鼠等,而非许多浪漫主义诗歌所描绘的如画风景。克莱尔的作品中几乎没有浪漫主义抒情诗的同心主义 (homocentrism),这种抒情诗使自然成为获得超验、内化体验的手段,从而将诗歌从自然中抽象出来;他认为自己完全是这种生物多样性的一部分。例如,他的诗作之一《斯瓦底泉的哀悼》 (“The Lament of Swordy Well”)实际上是以“一片土地”的口吻写成的,它哀叹圈地所带来的痛苦:

吉卜赛人的营地并无可惧

我情愿任他憩居

直至邪恶的圈地运动来袭

我沦为教区之奴

(Robinson and Powell 1984:147)

正如约翰·巴雷尔 (John Barrell)指出,这可能是克莱尔的诗歌被批评家低估的原因之一:它不符合人们期望在田园诗中发现的“自然”和“人类”之间的传统区分,尤其是在后浪漫主义时期。他进一步指出,克莱尔的诗歌最初写成时是未加标点的,给人的感受是:“一种描述了被动思维首次不自主运动的语言,它无法将自身与环境和偶然因素,以及自然和感官印象区分开来。” (Barrell 1988:130-131)因此,克莱尔的伦敦编辑替他的诗歌添加了标点,试图将其转变为一个由“划分、组织和反思自身经历的能力”所界定的感知主体 (134)。因此,生态批评的跨学科性既是对文学研究的传统兴趣的质疑,又关乎形成对文学的新认识:它旨在表明文学研究将自身构成一门学科的最重要的方式之一是将自然领域,或更准确地说是非人类领域排除在外。

参考文献

Adorno, Theodor and Horkheimer, Max ([1972] 1997). Dialectic of Enlightenment , trans. John Cumming, London: Verso.

Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen (1998). Key Concepts in Post-Colonial Studies , London: Routledge.

Barrell, John (1988). Poetry, Language and Politics , Manchester: Manchester University Press.

Bate, Jonathan (1998a). "Poetry and Diversity", in Richard Kerridge and Neil Sammells (eds), Writing the Environment: Ecocriticism and Literature , pp. 53-70, London: Zed Books.

—— (1998b). "The Climates of Literary History: Past, Present, Future", The European English Messenger 7,2 (Autumn): 12-20.

—— (2000). The Song of The Earth , London: Picador.

Behdad, Ali (1994). Belated Travelers: Orientalism in the Age of Colonial Dissolution , Durham, NC: Duke University.

Berman, Marshall (1983). All That is Solid Melts Into Air , London: Verso.

Clare, John (1965). Selected Poems , eds J. W. Tibble and Anne Tibble, London: Dent.

Descartes, René (1955) Philosophical Works , Vol. 1, trans. Elizabeth S. Haldane and G. R. T. Ross, New York: Dover.

Gregory, Derek (1994). Geographical Imaginations , Oxford: Blackwell.

Haraway, Donna (1989). Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science , New York: Routledge.

—— (1991). Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature , London: Free Association Books.

Lefebvre, Henri (1991). The Production of Space , trans. David Nicholson-Smith, Oxford: Blackwell.

Locke, John ([1689] 1970). Two Treatises of Government , Cambridge: Cambridge University Press.

Porter, Dennis (1991). Haunted Journeys: Desire and Transgression in European Travel Writing , Princeton, NJ: Princeton University Press.

Pratt, Mary Louise (1992). Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation , New York: Routledge.

Robinson, Eric and Powell, David (eds)(1984). Oxford Authors: John Clare , Oxford: Oxford University Press.

Said, Edward ([1978] 1995). Orientalism , Harmondsworth: Penguin.

Soja, Edward W. (1989). Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory , London: Verso.

Williams, Raymond (1973). The Country and the City , London: Chatto and Windus.

Wilson, Edward O. (1994). The Diversity of Life , Harmondsworth: Penguin.

Zukin, Sharon (1995). The Cultures of Cities , Cambridge, MA: Blackwell.

选自《跨学科:人文学科的诞生、危机与未来》,南京大学出版社 ·守望者,2023.4

/点击图片跳转购买此书/

|乔·莫兰(Joe Moran),利物浦约翰·莫里斯大学人文社科学院英文与文化史教授,主要研究领域为文化史、日常生活理论和非虚构性写作,擅长跨学科合作研究。他的主要著作包括《阅读日常》( Reading the Everyday ,2005)、《在路上:一段不为人知的历史》( On Roads: A Hidden History ,2009)。他也经常为《新政治家周刊》《卫报》《金融时报》等报刊撰稿。

|译者简介:陈后亮,华中科技大学外国语学院教授、外国语言文学研究所主任、博士生导师。主要研究领域:西方文论、英美文学。著有《“后理论”背景下的当代西方文论热点研究》(即将出版)、《事实、文本与再现:琳达·哈钦的后现代主义诗学研究》等,译有《数字文学:从文本到超文本及其超越》(合译)。

|译者简介:宁艺阳,华中科技大学外国语学院博士研究生,主要研究方向:十九世纪英国文学。

题图:John Rogers Herbert | Laborare est Orare (1862)

排版:阿飞

转载请联系后台并注明个人信息

王敖丨唐代的诗学视野与制图学

波德莱尔:大街上的现代主义

都市中的动画、动画中的都市 返回搜狐,查看更多

责任编辑:

以上就是关于《自然的救赎观念往往从文化中汲取力量》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/43927.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。