西藏天珠-西藏天珠是干什么的

西藏天珠[1][2]

作者:大卫·艾宾浩斯 迈克尔·温斯滕 1982

译者:韩牧哲 2015.06.02

审校:刘彤

藏族对一种被称为“dZi”[后文称“天珠”]的蚀花玛瑙珠的敬畏和迷恋想必与古人痴迷于珠饰出于同一心理,而这些存续传承下来的精美文物使这种心理重新被展现出来。古代世界中,珠子在当时的宗教、社会和经济领域所起的重要作用广为人知,而天珠在当今的西藏文化生活中还有着类似的地位。藏族古老信仰的模式仍然在尼泊尔和印度的藏族社区中存续,而正是这种根深蒂固的西藏文化使得对天珠的研究很难有进展。由于在藏族心目中天珠价值极高,他们通常不愿出售天珠,除非有人愿意以极高的价格来购买,因此只有极少数的天珠被贸易到西方欧美国家。而作者有幸接触到了一些流亡藏族随身携带的高品质的天珠,而其中部分样品使我非常感兴趣,从而希望了解更多相关的信息。此后我在1978年和1979年分别两次去印度和尼泊尔进行考察,为本文研究提供了条件。当时的调查方式如下:首先让受访的藏族认为我此行的目的是为了购买天珠,在通过一名藏族翻译与当地人交流的过程中,我从不放过向任何一个可能对天珠有了解的当地人进行提问的机会。此外我还参与了藏历新年[3]庆典和传统婚礼,在这两个重要庆典中藏族妇女通常会穿着传统礼服、佩戴珠宝首饰盛装出场。在这种场合作者有机会看到数百件样品,此时除了可以了解到藏族民间关于天珠的看法之外,还能获悉一些其他观点,比如说哪种珠子最为珍贵以及其受到重视的原因。

蚀花玛瑙珠

西藏天珠是通过玛瑙蚀花工艺制作的。为了理清相关的技术细节和这种珠饰的年代问题,此处有必要对有关蚀花玛瑙珠已有的研究成果进行一个简短的回顾。对玛瑙珠(和红玉髓)进行蚀花的过程如下:用某种碱(据说使用过碳酸钾[potash]、碳酸铅[white lead,铅白]和结晶碳酸钠[washing soda,洗涤碱])[1]在珠子表面绘制图案,随后进行加热而成。珠子表面被碱覆盖的部分将永久的变为白色。这种白色并非仅仅覆盖于珠子的表层。事实上,珠子的表面通常不会受蚀花工艺影响,蚀花造成的白化其实作用于珠子表层之下,并向下延伸到矿石内部[2]。不过,在有些样品中能够看到白化的部分存在明显的凸起[3]。最简单、最常见的蚀花玛瑙都是用碱在珠子上绘制图案,随后用火加热从而在天然的矿石表面制作白色的纹饰。

第二种蚀花工艺是首先用上述方法将珠子表面整体白化,然后用另一种化学试剂(霍鲁斯·C·贝克的实验发现硝酸铜效果最好)在白化后的表面绘制图案并再次用火加热,就可以在白色的表面绘制黑色的图案[4]。有时也会省略表面白化的工序,直接在天然的玛瑙或玉髓表面绘制黑色的图案。贝克提出了一个基于以上工艺的蚀花珠分类体系,M·G·狄克逊在这个分类体系的基础上进行了扩展,并做了详细阐述[4][5]:

型一:在天然的矿石表面直接绘白色图案。

型二:在白化过的矿石表面绘制黑色图案。

型三:在天然的矿石表面直接绘黑色图案。

型四(型一与型二的结合):首先将珠子的一部分用型一工艺白化,然后再白化过的部分用型二工艺绘制黑色图案。

型五(型一与型三的结合):在天然的矿石表面同时用型一和型三工艺交错绘制黑色和白色图案。

型一的蚀花玛瑙珠有个有趣的特点,其白色蚀花部分与其他部分呈现明显的差别,蚀花后的两个部分应该有不同的化学成分。这导致一些珠子的白色蚀花区域出现部分剥落,从而在白线部分表面形成一些粗糙的近圆形的凹痕。早期的学者将这类珠子错误命名为“etched[蚀刻、镶蚀]”[5]玛瑙,原因是型一蚀花珠的一些特征似乎是先对珠子进行手工蚀刻后再向刻槽内填充一些其他的材料[6]。

人们在很久以前就已经开始制作蚀花玛瑙珠。贝克将他当时所见的蚀花珠样品的年代划分为三期:早期(公元前2000年前)、中期(公元前300年到公元200年)和晚期(公元600到1000年)[7]。小彼得·弗朗西斯将蚀花珠的分期扩展为:早期(公元前2700到1800年)、中期(公元前500年到公元200年)、晚期(公元224到642年)[8]。早期蚀花玛瑙珠主要发现于美索不达米亚和印度河流域文明[9]。迄今为止被发现的早期蚀花珠的制作中心是印度河流域文明的洛塔尔和旃符达罗[10]。中期蚀花玛瑙主要发现于印度次大陆的诸遗址中[11]。弗朗西斯深信晚期蚀花玛瑙珠的制造中心在伊朗,并将其年代定为波斯萨珊王朝[6](公元224到642年)[12]。蚀花珠的制作工艺不会随着萨珊王朝的覆灭而突然消失。有一种蚀花了经文的吊坠在20世纪早期的伊朗仍有制作[13]。当A·F·贝拉西斯于1857到巴基斯坦信德省的萨温城考察时,发现这种为玛瑙蚀花的工艺在当地仍然存续。不过她并未明确说明在1856年时当地人用红玉髓制作的是哪种饰品:是蚀花珠还是蚀花吊坠,或者二者都有[14]。1930年,厄内斯特·麦凯在萨温见到一位名叫萨赫巴·迪诺的老人,他懂得如何制作蚀花红玉髓,不过由于缺乏市场需求,他已经将近55年没有再制作过了。这里需要注意的是萨赫巴·迪诺只能用这种工艺在平坦的片状的玉髓表面蚀花,当被问起能否用同样的工艺对珠子进行蚀花时,老人回答说他做不到[15]。

天珠的界定

当前对于天珠的界定存在一定的困难。很多藏族将几乎所有的蚀花玛瑙以及部分天然的玛瑙珠都视作某种类型的天珠,或者至少属于“天珠族群”。但并不是所有的蚀花玛瑙珠都被视为“真正的天珠”,或者说藏族所称的“至纯”天珠[7]。藏族认为至纯天珠必须是带有某种特定图案的蚀花玛瑙珠。这里说的特定图案除了为人熟知的眼纹(如二眼、三眼、五眼、六眼、九眼等)之外,还包括一个圆形和一个方形组成的图案(天地天珠,地门-天门),类似王冠的图案(宝瓶天珠,永生瓶)以及其他图案(表1、表2)。此外,带有线纹、波纹以及它们组合而成图案的蚀花珠通常也被认为是起源于西藏的真正的天珠,但其价值远低于上述更受欢迎的图案。而九眼似乎是天珠中最受重视的图案。

作者在调查中还发现了另外一套关于天珠评价的标准体系。即除了具有受人欢迎的图案以外,好的天珠还必须有着“优雅的体型”。珠型太细(看上去“营养不良”)或者横截面不圆对天珠的品相有负面影响。而表面光泽闪亮且底色更深的特征则会增加天珠的价值。尽管有一些人倾向于选择深棕色系的天珠,但是绝大多数人最喜欢几乎完全黑白分明的品种。透明度也是一个需要考虑的因素,上乘的天珠置于阳光下,珠体应该是不透光的。此外,至纯天珠的图案不应该存在由于玛瑙材质本身的差异而造成的白化不均匀等问题导致的缺陷。最后,至纯天珠不能有较大的崩口或严重的残损。

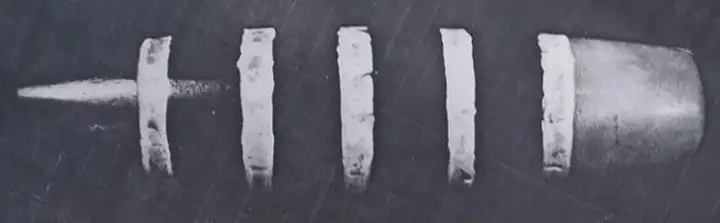

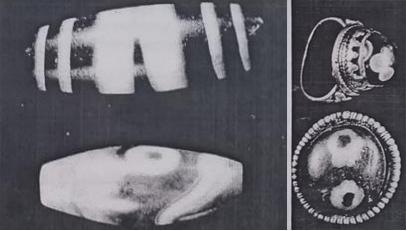

罗伯特·K·刘博士在1980年指出天珠有着不同于其他种类的蚀花玛瑙珠的表面特征。天珠有着非常光滑的表面,而且珠体上没有任何碱性物质残留的特征。他认为这些表面特征或许能够帮助判断一颗珠子是不是天珠,并提出天珠是使用某种“不同的‘蚀花’工艺”制作的,这也是导致上述差异的原因[16]。不过作者认为天珠是用型二工艺制作的蚀花玛瑙珠。通过对大量残断的天珠及其碎裂的样品来看,认为只有型二工艺的蚀花玛瑙珠能够符合上述有关“至纯天珠”的标准。尽管通常很难通过对珠子表面的观察直接判断一颗蚀花玛瑙是否经过人工黑化处理,不过通过残断的标本可以观察天珠的横截面,从而方便判断这种珠子的蚀花工艺是型一还是型二(图1)。截至目前为止,作者看到的所有被人认为是“至纯”天珠的断珠都是用型二工艺蚀花的,未找到任何反例。

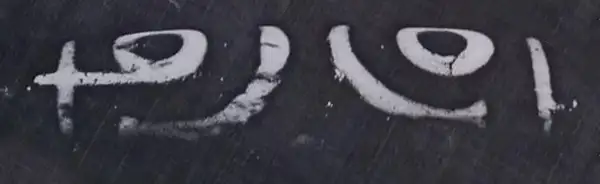

藏族普遍认为高质量的天珠必须是型二工艺制作的,这个问题是值得详述的,因为此前关注该领域的学者们都未提到这点。贝克自认为其论文中采集自云南丽江的两颗蚀花玛瑙珠可能是源自西藏的型一工艺蚀花珠[17]。其实这两颗珠子与线纹天珠[8]同属一类,而其蚀花工艺似乎是型四,关于这种珠子下文将会讨论,照片见图2。R·K·刘博士声称其文中所列举的六种不同图案的天珠中的前五种应该属于型一工艺蚀花珠,而第六种“从表面”初步判断为型二工艺蚀花[18]。事实上,除了第六颗天珠,他论文中列举的其他几颗天珠可能也属于型二工艺蚀花珠。单纯基于图案审视天珠,很容易给人带来天珠是型一工艺蚀花得第一印象。人们第一眼看到天珠都会认为是白色的线条蚀花在黑色的底色上,因此会据此认为其蚀花工艺是型一。不过,这两个步骤颠倒次序也能形成同样的图案;即在白化过的表面涂绘黑色图案,这样,被留出来的白线部分就会与被涂绘了黑色的部分形成鲜明对比。作者在请一位藏族朋友修补一颗断的三眼天珠时首次意识到至少有一部分天珠的蚀花工艺应该是型二。通过观察天珠的内部发现其材质是一种浅白色的玛瑙。天珠的整个表层都被白化过,深色的部分则是设计好图案以后涂绘在其上的(图1)。起初,我们也不知道这是不是天珠类蚀花珠的典型特征,不过随后在印度和尼泊尔对大量崩口、残断和碎裂的天珠样品进行观察后发现“至纯天珠”确实为型二工艺蚀花。天珠所选用的通常为纯白色到黄褐色的不同颜色的玛瑙(参考图2线珠未被染色的两端部分)。不过这并不是说不存在型一工艺制作的天珠,本文之后会对其中的一部分做简单探讨,不过这类珠子似乎在天珠中所占比例不大。

在评估天珠价值的时候还会存在一些地域性差异。中部的藏族偏爱球形的天珠[9]和带有奇数眼纹的长珠[10]。而西藏边缘地区的藏族对其他类型的天珠接受度更高。据一位来自西藏东部的藏族受访者说,在她的家乡某些蚀花的线珠也被看作“真正的天珠”。她向我们展示了一颗很长的线珠,这颗珠子靠近两端的部分没有被蚀花(图2),其白化过的部分上绘四条深色的带状环纹,留下了五条与之间隔的较窄的白色条纹。由于整颗珠子上共有九条蚀花线,因此这种珠子在她的家乡——西藏东部的康区被视同九眼天珠而备受珍视。前文所说的Beck论文中提到的那两颗线珠和这颗线珠同属一类,而且都来自于西藏东部。很多其他地方的藏族并不会将这类线珠视作“至纯天珠”,尽管他们可能会认同这种蚀花珠属于“天珠族群”[11]。

藏族认为一颗蚀花玛瑙珠必须具备一些特质才有资格被视为“至纯天珠”。其中的一些特质上文中已做了相应探讨。并非所有的蚀花玛瑙珠都被视作真正的天珠,或藏族所说的“至纯”。对天珠的界定是一个复杂的问题:如果一颗珠子在绝大多数藏族看来都不是“至纯”天珠,那么对藏族而言,西方世界对这颗珠子真假的判断就不再重要了。作者不止一次听到藏族将“至纯天珠”以外的蚀花玛瑙珠称为“冲系天珠”[12],这个词语意为“次要的天珠”。对于藏族来说,只有“至纯天珠”才会被人喜欢和重视。一颗有着特定图案,形制优雅,色泽分明,表面光泽闪耀并且没有重大瑕疵的真品蚀花玛瑙珠通常会被视为“至纯天珠”。不过“至纯”的程度是个人天珠真伪的主观判断,在判断的时候不会考虑污损、护佑效果和魔法疗效[等心理层面的因素]。

上文已经明确了只有型二工艺制作的蚀花玛瑙珠才能达到“至纯”天珠的界定标准。不过作者曾经见过几颗可能是型一工艺蚀花的带有天珠特定图案的玛瑙珠,其中一例是一颗五眼天珠,它于1977年被一位西方商人在尼泊尔以300美元的价格购得。随后一位来自印度北部的藏族妇女主动用一些黄金首饰换得了这颗珠子。最初这位妇女对这桩交易非常满意,因为她所支付的价格远远低于这样一颗天珠在当时的市价。不过,在一年之后,这个商人惊讶地发现之前那位藏族妇女要求将这颗珠子退还给他。原来在这期间,当地人针对这颗珠子是不是“至纯”天珠的问题出现了一些争议,随后有人指出这颗珠子在阳光下看有点透光。尽管这颗珠子品相极好(此时这也成为一个疑点),也有着受人欢迎的图案,但它却是用型一工艺蚀花的(直接在天然的材质表面画上了白色的图案)。而这一系列的疑点足以让这名藏族妇女改变观点并放弃此次交易,最终,经过几天的交涉,商人还是购回了这颗天珠。一位藏族商人曾经向作者展示过一串由大颗珊瑚、珍珠和天珠组成的项链,这条项链中间有一颗十一眼天珠。仔细观察这颗珠子发现这是一颗型一工艺蚀花的玛瑙珠,这颗珠子并不像其他天珠那样呈中段饱满的长腰鼓形,而是等粗的长珠,且表面有磨损。就在我们仔细观察这颗珠子的时候,藏族商人向我们坦承“这串看上去很震撼的天珠中有一颗其实价值不高”。此外还有一颗同类的二十眼天珠(图5)正待出售,作者从来没有见到过二十眼的天珠,因此非常期待看到这颗珠子并尝试尽可能拍些照片。不过我们的藏族翻译对这颗珠子200美元的要价嗤之以鼻,他据此认为这显然是一颗劣质的低档货,以至于他非常不爽地熬到我们给珠子拍完照片并结束这次会面。

还有一些蚀花玛瑙虽然不被视作高质量的天珠,却被认同属于“天珠族群”。这其中包括几乎所有的型二蚀花玛瑙珠,同时也包含了部分型一工艺的蚀花珠。这些蚀花珠的图案包括条带纹、波浪纹、锯齿纹和环纹。这些图案在短桶珠和长桶珠中都有出现,不过带有这类图案的短珠最为常见。我们还发现有些单面或双面蚀花了环形图案的圆板型珠,这种珠子也经常被视作天珠,但是由于其图案一般而被认为不是特别珍贵(表2-D)。

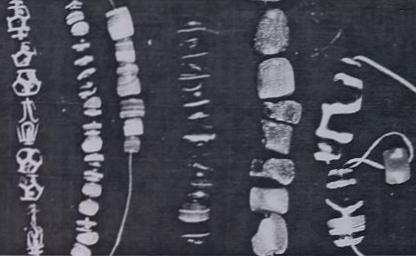

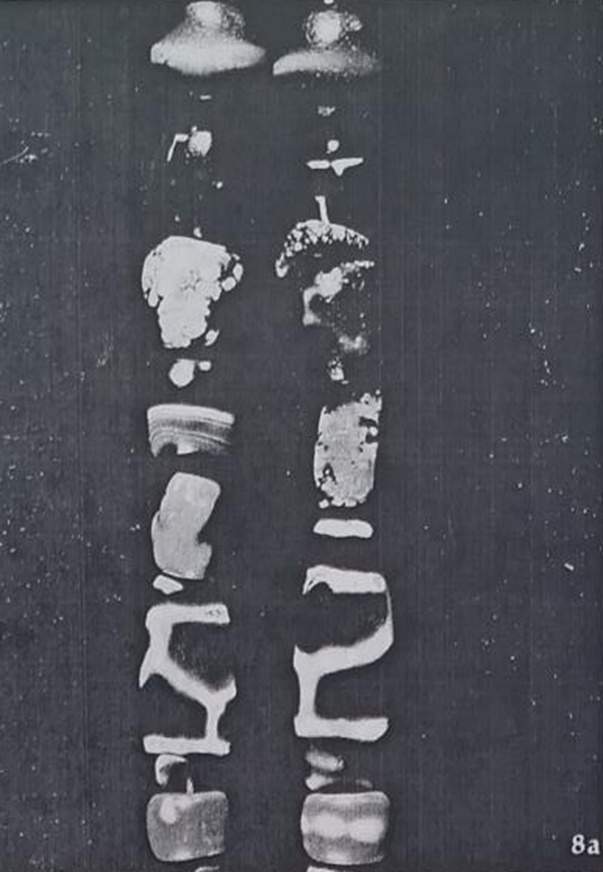

带有五边形格的型一蚀花玛瑙珠[13]被藏族视为“印度天珠”而不属于“至纯”行列(图8b,表2-F)。的确,这类蚀花珠并非原产于西藏本土而是来自于周边地区。这种蚀花珠经常能在印度北部的拉达克、拉祜尔和斯皮蒂等地居民的首饰上看到(图8a、b),它们经常与许多黑色的玛瑙或玉髓珠混搭在一起销售,这些与之搭配的珠子多数是粗糙的球珠,也有一部分片珠、短桶珠、瓜棱型珠和一些与此类蚀花珠本身形状相同的珠子。这些珠子表面的磕碰和磨损能够证明其年代久远,而其中有些珠子表面还能看到白色的皮壳[14],这是珠子在长年掩埋的过程中与土壤里的化学物质发生反应所致。这一整批珠子都与贝克提到过的公元前300年到公元100年间印度出产的珠子[19]极为相似,不过这批珠子体型更大且做工相对粗糙(图7),这似乎表明这批珠子是后者的变异品种。在这批珠子中还发现了用蚀花工艺模仿天然缟玛瑙球珠[15]的样品,这种珠子的材料与此前提到的黑色玛瑙球珠完全相同,通常为深棕和黑色之间的过渡色,表面环绕一条棕黄色或奶油色的条纹。这种珠子也是型二工艺制作的蚀花玛瑙珠(图8a)。

还有一种有纹饰的石珠通常被藏族看作仿制品(图9)。这类珠子通常为短桶形,在浅色的石头表面绘制斑驳褪色的黑色图案。R·K·刘博士在1980年的论文里图8中的最后一颗珠子就属于此类,他认为这是一种“用未知工艺制作的样品”。这种珠子的制作工艺至今仍然不得而知,它究竟是蚀花工艺的其他形式还是某种染色工艺还有待于此后学者的进一步研究。这类珠子的图案并非严格仿效西藏天珠的图案,而更像是根据天珠图案自由发挥而成。它们很有可能是汉族制作的仿制品,从某些珠子(表2-G)的图案上可以强烈印证这个猜想。

与天珠有关的理念

在藏族看来,西藏天珠是一种超自然的神迹。绝大多数藏族都不接受天珠是人工制品的说法。我们采访到的绝大多数藏族对天珠起源的看法都来源于同一系列的几种传说。第一种说法认为天珠是远古时代半神的饰物,哪怕出现一点点损伤,祂们便会将其丢到世间;这也就可以解释为什么极少能够遇到品相完美的天珠。另一种说法认为天珠是一种会爬动的虫子[16]石化而成;传说曾经有个人在高山上看到一只这样的虫子,并用将自己的帽子扔过去盖住了它,当他把帽子拿开以后,发现那只虫子已经石化成一颗天珠[20];另一个传说则讲到一个有特殊福报[17]的人在山上遇到并捉住了一些天珠虫,这些虫子一经人类触摸便会受到“玷污”,从而石化成天珠。还有一些说法声称有人在被宰杀了的动物的犄角里找到过天珠,还有人曾在牛粪里面发现过天珠。R·内贝斯基·沃杰科维茨博士在其1952年发表的《西藏史前珠子》一文中记述了一则流传于藏西阿里地区的故事:传说中天珠的源头在日土县附近的一座山上,远古时期这些天珠像溪水一样从山坡流下。直到有一天,一个女巫用其“邪恶之眼凝视”了这座山,天珠就突然不再向外流出了。根据这个传说,直到现在,就在那座山上曾经流出过珠子的地方还能看到一些有黑白相间条纹的天珠[21]。天珠起源于虫子的传说似乎在西藏民间广为流传,而且这个传说也被用于解释各种奇怪的现象。藏族认为这就是为什么有的时候大量天珠会在一个类似于巢穴[18]的地方集中发现。还有人相信有些珠子甚至在挖出来以后还会继续爬动一会儿[22]。因此,对藏族来说天珠无论如何都不是一种人造的珠子,只可能是超自然起源的一种奇珍异宝。

藏族相信天珠是有魔力的,可以为其佩戴者消灾避厄。就像佩戴玉石能够预示意外变故、佩戴绿松石可以净化血液预防黄疸病一样,佩戴天珠可以帮助抵挡恶灵附体可能带来的急症和猝死。西藏中部妇女的传统饰品一般把天珠和红珊瑚、珍珠以及镶嵌绿松石的金质嘎乌串在一起做成项链,不过这只是其中一种佩戴方式,藏族通常还会将两边配有红珊瑚的天珠用一根短粗的绳子串起来戴在项前。当然,女性佩戴这种项链的话通常会多加几颗珊瑚或者绿松石珠,不过项链上最起码要有天珠才能护佑其佩戴者。如果天珠在佩戴过程中无缘无故地出现了残损,则意味着它已经在冥冥中为主人吸收了某种来自超自然能量的侵袭,这颗天珠的使命既已完成,就不再有护身效果,这也是为什么残损的天珠就不再是“至纯天珠”的原因。天珠在西藏医学中也做药用,一些藏族医生制作的治疗癫痫的药物中就含有天珠的成分。他们有时会将完好的天珠人为地取下一部分,研磨后与其他多种草药混合制成药丸[23]。

西藏流传着很多关于有时候一些人在把珍贵的天珠卖掉后不久就罹患恶疾或突然身故的传说[24]。这使藏族通常不愿出售高等级的天珠,哪怕以市场最高价也难以购得。

天珠的天然原型[19]

古代人们很早就试图模仿一些天然玛瑙上出现的特定花纹[25]。而蚀花工艺则是诸多模仿方式中最为古老的一种。蚀花工艺的好处是可以在珠子上自行设计制作需要的图案,从而不必单纯依赖于去寻找有限的带有合适天然纹理的玛瑙珠(图10)。图11展示了一些带有特定天然纹理的玛瑙珠,这些珠子天然的花纹曾经被人用蚀花工艺模仿过。第一颗从印度采集的样品带有相互交替的黑白色带状纹理,而贝克1976年的论文图13上方的蚀花珠就和这颗非常类似。第二颗样品来自阿富汗,上面可以看到一条弯曲的环线和一个天然的“眼”,这颗珠子与一种两眼天珠的图案几乎相同(表1-B)。在尼泊尔的加德满都,作者看到了一颗天然的玛瑙珠(有人将其视为天珠)无论花纹、形制、颜色都和图2(与图12展示的珠子同类)所示的型四蚀花珠非常相似,而R·K·刘[26]和贝克[27]的论文里也都展示过这类蚀花珠的图片。在当地四眼天神庙的佛塔旁边尼泊尔商人的货摊上我们也见到了一枚此类蚀花珠的残件,如果这颗断珠完整的话,其长度可能超过7英寸[约合18厘米]。这些型四工艺的蚀花珠是西藏地区用蚀花工艺模仿天然玛瑙纹理的最明显的实例,这类珠子在浅白色或米白色的玛瑙基质上蚀花黑色和白色条带纹,如果和其他玛瑙珠串在一起,匆匆一瞥之间几乎很难与天然玛瑙珠区分开来。显然,有一部分蚀花玛瑙珠的图案设计就是对天然石珠的模仿。而更多蚀花珠的图案是以天然玛瑙的纹理为原型逐步演化而来。在当时,蚀花而成的天珠青出于蓝,逐渐变得比它们的天然原型更受欢迎,从而天珠也就理所当然地成为最为藏族喜爱的珠饰。

我们在加德满都郊外布达纳特寺佛塔旁边看到了另一颗正被出售的有趣的标本。这是一颗型二工艺蚀花的玛瑙珠,图案为条带纹,没有眼纹(图6)。当时这颗珠子开价为900美元,这对于不带眼的天珠来说是一个很高的价格。相比于其图案来说,更为罕见的其实是这颗珠子的形制。这是一颗形制扁平、且有着上扬的锥形端口的珠子[20]。这颗天珠奇怪的形状和两端包金的设计容易让人联想起萨尔贡时代[21](公元前2370到2200)[28]的乌尔遗址出土的一颗形状与此相同的天然玛瑙珠,其两端也包了金套,这颗珠子现藏于纽约的大都会博物馆,其馆藏标签为:苏美尔时期,公元前第二千纪,发现于伊拉克的乌鲁克。

天珠的年代

罗伯特·K·刘博士在其1980年发表的《认识天珠》一文中猜想绝大多数被藏族视为天珠的珠子都是近代制作的工艺品,在印度可能直到19、20世纪还有生产。不过作者不认同这个观点。当前存在有力的但尚不足以定论的证据表明天珠是西藏本地制作的,而且其年代可以追溯到西藏的史前时期。接下来本文将列举一些能够支持天珠是古代遗物的证据:

藏族普遍认同天珠具有极高的价值,这与西藏流传的大量与天珠有关的民间传说有着高度的一致性。西藏文化极为注重传统,如果天珠是19到20世纪间才被引进西藏的话,藏族不可能赋予其如此高的价值和文化内涵。

几乎所有的藏族对天珠起源的认识都坚信人们只是发现了天珠这种本已存在的物品,而不是近代人造的。在藏族的日常生活中,生活必需品和奢侈品贸易是非常重要的组成部分,而如果西藏的天珠是从印度或者其他地区进口的,藏族应该不会对这种贸易交流一无所知。

R·内贝斯基·沃杰科维茨博士在其重要的论文《西藏史前珠子》中提到西藏东北部的居民在偶然开掘了当地的一些古代墓葬时多次与箭头一起发现过天珠。他声称天珠在西藏全境、以及周边的不丹和拉达克地区都有分布,但是在锡金和尼泊尔没有发现过天珠。不丹曾经一度被认为是天珠的主要来源地,不过就在他撰写那篇论文的1952年,西藏的康区有了一些更重要的发现。他还提到据说从拉达克地区发现的天珠是质量最差的(拉达克发现的低档天珠可能是指带有五边形图案的型一工艺蚀花玛瑙珠,前文已经做过阐述[29])。

西藏神话中也曾有天珠出现,记述西藏民族英雄岭·格萨尔王的传奇史诗中曾对天珠有所记述。R·内贝斯基·沃杰科维茨博士提到在《格萨尔王传》中记述格萨尔王与象雄王国[22]或波斯古国进行战争的章节中提到了天珠。书中记述格萨尔王班师凯旋时带回了许多敌国的珍宝,其中就包括大量的天珠。后来随着时间的推移,这些天珠散佚到西藏各地,还有些流落到西藏周边的其他地区。许多藏族相信在波斯的一些地区,天珠至今还是当地常见的装饰品[30]。在藏南边境地区流传着一个关于天珠的传说,一个夏尔巴族仆人跟随着他的主人去了波斯,他在那里买到了大量的天珠,并在他返回锡金以后因此发了大财[31]。

此外根据一些藏文文献的记载可以知道早在19世纪以前藏族就已经认识天珠了。19世纪早期,一位名叫绛贝多杰的蒙古族俗家医生用藏文撰写了《正确认药图鉴》[23]一书,其中标题为《白花斑瑙》[24]的一个章节与天珠有关。这部医书的有趣之处在于它引用了很多年代更早的藏医典籍(感谢丹尼尔·马丁对这一章节内容精彩的翻译):

《白花斑瑙》[dKar Khra Men]:

以天珠为原料获取,上有蓝绿色、红白色等不同颜色。

《蓝琉璃》[25]:

九眼天珠是完美无瑕的天珠。

《?》[Pad dKar Chun Po]:

真品孔雀石[26]有红色、黄色、蓝绿色、绿色四种颜色组成,而且带有眼睛纹理。

《诀窍秘籍》[Man Ngag bKa rGya Ma]:

我现在将向大家展示有关“白花斑瑙”的历史:它颜色为蓝绿色、绿色、红色和黄色等多色混合,上有眼状纹理。上乘的白花斑瑙包裹在牛粪中会变得柔软如烛蜡。如果依然保持坚硬且有光泽,则不产自中国。这是一种产自水中的珍宝。它们由一种被称作相相的鹰身女妖[27]从拂尘洲罗刹国[28](神话中的北方大陆)带来。当人们在空行母[29](一种女性半神)的故乡乌仗那国[30](巴基斯坦北部的斯瓦特山谷)的市场上看到这种珠子时,将其称之为“白花斑瑙”。[31]

《晶珠本草》[Shel sGong]:

花斑瑙[Khra Men]对治疗癫痫类疾病和对抗元素精灵[32]非常有效。

老天珠可以减轻癫痫类疾病带来的痛苦和抵制恶灵[33]侵扰。

这段文字在很多地方表述含糊不清,作者不明白“质量上乘者包裹在牛粪中会变软”是什么意思。而这其中最有趣的一点是早在17世纪就有藏文典籍提到了九眼天珠。此外文中暗示中国制造的珠子“质地不硬、光泽不好”也值得探究,这似乎说明在19世纪以前以些汉族仿制的天珠就已经传入西藏了。该书引述的典籍的具体年代很难确知,但是应该会早于19世纪。

还有一份成书于16世纪的典籍提及莲花生大士[34]的“八大伏藏”[35]分别被保存在不同材质制成的盒子里,其中的一大伏藏就是从一只天珠制成的匣子里取出的[32]。这段话的具体含义很难明确,是指一个用天珠装饰的盒子?或者说这里所指的“天珠[dZi]”只是对缠丝玛瑙或者缟玛瑙的一种代称而非专指蚀花玛瑙[33]。

有一些汉语史料似乎说明在某种程度上,天珠可能早在唐代就已经为中原的汉族所知。劳弗在其1913年发表的《东方绿松石考》一文中探讨了一些唐代史料中出现的“瑟瑟”[se-se]一词。他引用《新唐书》[36]中的一段文字表明当时西藏的官员品级最高者佩戴“瑟瑟”,位列其后的官员才佩戴金银[34]。另一段引自《新五代史》[37]的资料显示“瑟瑟”通常被当时的藏族妇女系于发辫之上,而品质最好的“瑟瑟”珠一颗就能换得一匹骏马[35]。(土登年康告诉我就在20世纪50年代西藏东部康巴地区的有些妇女还经常将天珠系在发辫上,不过这种佩戴天珠的方法在西藏其他地区并不常见。)劳弗指出在唐代时“瑟瑟”一词有某种特定的含义,不过之后逐渐演变成了对一类宝石的泛称[36]。他进一步推测,“瑟瑟”在唐代的可能指缠丝玛瑙,而且这个词和藏语中的“zē”(dZi的发音),波斯语中的“sjizu”,阿拉伯语中的“djazu”和梵语中的“cesha”等词汇可能存在关联[37]。“瑟瑟”和“dZi”的发音极为相似,且史料记载“瑟瑟”在古代西藏价值之高似乎都意味着唐代的“瑟瑟”就是西藏天珠[38]。另一个能证明天珠在唐代已经为人熟知的证据是贝克在论文中提到过一颗仿制的天珠,据说是从唐代墓葬中出土的[39]。

天珠的价格

天珠的高昂价格也从某种方面说明它们不是近代制作的。当前,一颗顶级天珠(像九眼天珠)的市场价格在5000~10000美元之间,而上乘的球形虎纹天珠的单颗市价也在1000美元以上(图13展示了一颗品相一般的虎纹天珠)。天珠价格昂贵并非近期才有的现象,早在1933年,贝克在其论文中就提到当时一颗两眼或三眼天珠的售价在20~30卢比之间,而九眼天珠的价格则高达500卢比[40]。考虑到通货膨胀和汇率以及当时西藏地区相对更低的人均收入,这在当时已经是非常昂贵的价格。不过对于天珠来说,价格和图案的稀有程度不完全成正比,一些图案罕见但是等级不高的天珠的成交价通常低于那些常规高等级图案的天珠。假如天珠是近代制造的,那么其制作者似乎不可能不知道哪种图案的天珠在市场上价格更高,这样一来售价更高的高等级图案的天珠就会被大量制作,而不会继续生产那些较低档的天珠。假如天珠是近代制造的,那么关于其材料来源和制作方法的信息就会是一个非常有价值的机密。天珠高昂的价格很大程度上来源于其存世的稀缺性,而并非是其本身的价值或者制作成本决定的。如果近代能够制作出数量足以满足人们需求的天珠并通过贸易大量扩散,而且其材料来源和制作方法始终无人知晓,这无疑是难以置信的。

天珠的表面特征

此前R·K·刘博士已经注意到藏族热爱的天珠通常比其他类型的蚀花珠或常见的古代玛瑙珠的表面更加光滑。他还留意到天珠表面看不到碱性残留物,而这个特征在一些其他类型的蚀花玛瑙珠表面经常见到[41]。本文关于高品质的天珠都是型二工艺所制的发现对于解释天珠与其他蚀花玛瑙珠表面特征有差异的问题有很大帮助。在观察了几百颗天珠之后,作者发现这些天珠有的表面磨损很少且光泽相对柔和,有的则磨损严重且有很多崩口,还有些则是残断或破碎的标本。我们发现其中有一组样品带有一系列只有出土的珠子才会带有的特征。至于这些天珠是不是在被发掘后又重新被人抛光过(R·K·刘博士认为存在这种可能性[42]),答案尚不明确。另外曾经有藏族商人告诉我们同样深受藏族喜爱且在藏族传统饰品中非常显眼的大颗红珊瑚珠通常是在印度重新切割和再次抛光的。

天珠的仿制品

我们不可否认存在一定的可能性,就是天珠或者天珠的仿制品(这取决于人们如何看待这种可能性)在近代甚至可能一直到今天都仍有制造。如前所述,对玛瑙进行蚀花的工艺直至19、20世纪时还在某些地区流传。显然,高额利润的刺激会为天珠的仿制工作提供足够的动力。就像本文之前讨论过的那个悬案一样,一些藏族见到的带有高等级图案的型一工艺蚀花的天珠很有可能是近些年制造的仿制品。而且我们此前探讨过的五眼天珠和二十眼天珠的确都有一些共同特征:孔端通常比其他珠子更圆滑,而且表面皮壳、色泽和抛光特征都完全相同。不过,我们还不能仅仅凭借这两颗样本就得出广泛性的结论。另有一种在浅白色的石头上用褪色的黑色染料(?)仿制的天珠可能是汉族制作的年代更晚的仿制品。不过没有证据表明这些仿珠到底是什么时候开始制作的,本文也已经在上文探讨过一些启发性的资料。以上这些探讨只是试图指出近代仍有天珠制作的可能性。不过,通过对这些天珠存在的差异进行观察可以很轻松地看出哪些天珠是很久以前在不同地点制作的。如果天珠真的在近代还有制作,那么它一定是在高度保密且对产量有严格限制的条件下进行的。

暂时的结论

本文针对天珠的起源和年代问题提出暂时性的结论如下:被藏族称作“dZi”的蚀花玛瑙珠——天珠是一种古代的人工制品。天珠与上始最早期的印度河苏美尔、下迄晚期的波斯萨珊王朝制作的所有的蚀花珠都有明显差异。我们似乎只能从逻辑上推测天珠是传统蚀花玛瑙的一个分支,由于只在西藏地区发现了大量的天珠,因此推测天珠是在西藏制作的。天珠有可能是苯教[38]在西藏占据主导地位时,发源于现在西藏阿里地区的古象雄文明[39]所制的遗物。当今统治西藏的佛教中最重要的数字是“三”,而在苯教信仰中,“九”是最为重要的数字[43],因此现在的藏族对九眼天珠的偏爱很有可能是从苯教时代遗存下来的风尚。由于天珠的起源已经湮灭于历史的长河中,因此藏族对有关天珠的传说共同进行了创造和充实,并且将他们自己的一整套深受佛教文化影响的价值标准与一些佛教时代以前的旧观点结合而成天珠的价值评价体系,一些带有能够反映佛教思想图案的天珠会被人赋予很高的价值。由于天珠一直都是被发现而非被制作的,且数量稀少,看起来又不像其他任何天然的或者人造的东西,因此藏族将天珠的起源归结为某种超自然现象。

天珠制作于史前时期的西藏,这一结论的提出带来了更多难解的谜团。如果人们同意天珠是古代遗物,那么对天珠的精确测年问题还有待进一步解决。天珠应该不会是西藏发现的唯一一种史前珠子。西藏以外地区出土了蚀花玛瑙珠的古代遗址中通常也会同时出土大量未经蚀花的玛瑙珠、玉髓珠或者其他珠子。不过,史前时期的西藏还有哪些珠子?天珠是否真如各种不同来源的文献中所说的那样,在西藏的整个历史时期都备受尊崇?藏族学者们对藏文文献所做的相关研究会有极高的学术价值。但是只有等到西藏的科学考古工作取得重大成果,西藏天珠的起源和年代问题才能最终得到确切的答案。

图录:

图1 型二工艺蚀花的断天珠横截面示意图

注:图中可见内部浅色的玛瑙基质、白化过的部分和黑色的底色部分。

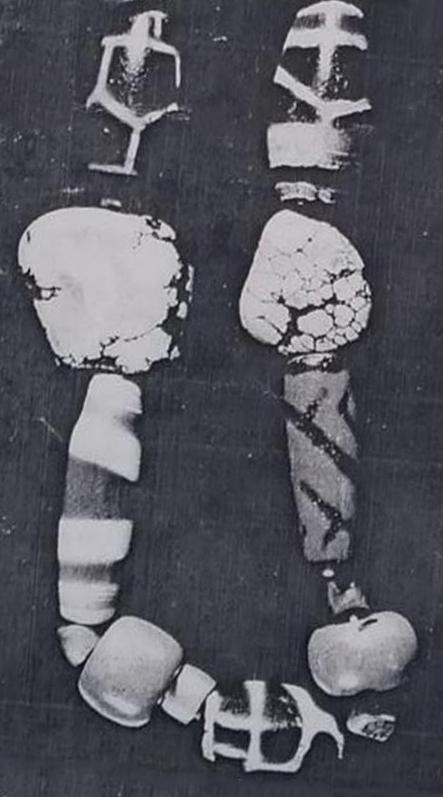

图2 型四工艺蚀花的天珠(作者藏)

注:珠子两端为未经处理的天然材质,中间部分采用型二工艺蚀花。

图3 两眼天珠(私人藏品)

注:玛瑙内部的一条石纹使这颗珠子在部分区域不能被完全白化和黑化。

图4 三眼天珠(私人藏品)

图5 二十眼天珠(作者拍摄于印度北部)

图6 两端包金的特殊天珠(作者拍摄于尼泊尔)

图7 藏族所称的“印度天珠”

注:与印度中期出产的蚀花玛瑙、缟玛瑙和红玉髓珠相比,被藏族称为“印度天珠”的蚀花珠以及其同时期的珠饰体型更大且做工相对粗糙/

图8a(左) 印度西藏边境地区传统项链的局部图(私人藏品)

注:这条项链由绿松石、珊瑚、天然玛瑙珠和蚀花玛瑙珠串缀而成,最上方的两颗球形的珠子用蚀花工艺模仿图7中的那种天然球形缟玛瑙珠。它们下方的两颗有五边形格图案的蚀花珠则是印度出产的中期蚀花玛瑙珠。

图8b(右) 印度西藏边境地区传统项链的局部图(私人藏品)

注:左侧绿松石下面是一颗天然的缠丝玛瑙珠。它的对面则是一颗特殊图案的型二工艺蚀花珠。

图9 白色石质的天珠仿制品,可能是汉地仿品(作者藏)

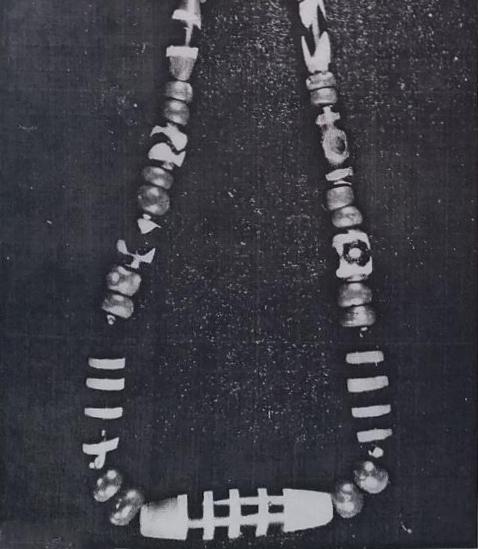

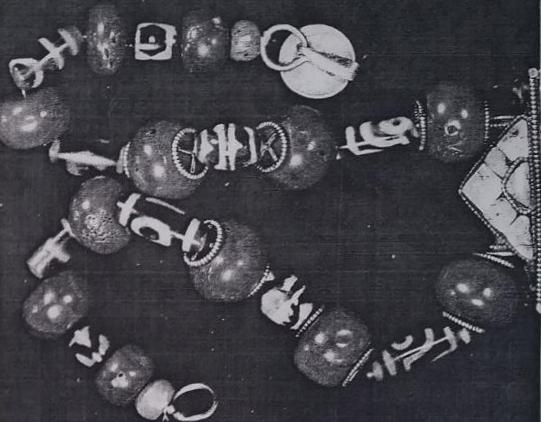

图10 由天珠、绿松石、珊瑚、银珠等多种珠宝串成的项链的局部细节图(作者藏)

注:上方的圆板形天珠双面蚀花,材质透光,迎光可见孔道。其正下方的板珠单面蚀花,不透光。

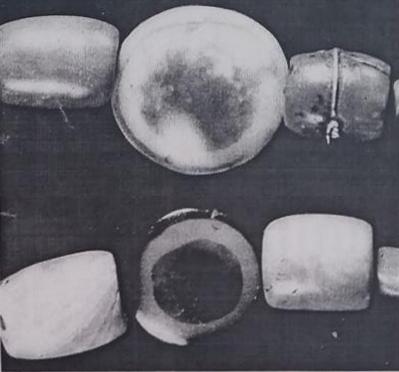

图11 带有天然眼纹的石珠(作者藏)

注:左侧两颗是带有类似天珠图案的天然玛瑙珠,上者来自印度北部,下者来自阿富汗。右侧两颗是镶嵌在西藏银饰上的天然带眼石珠,上为镶嵌了带有两颗天然眼纹玛瑙的银戒指,下为在侧面钻孔的包银饰品,镶嵌一颗共生了雪花石膏的蛇纹石,上有天然两眼图案。

图12 由不同种类的天珠和红珊瑚一起串成的项链,主珠是一颗型四天珠(作者藏)

图13 由天珠、珊瑚、银珠等多种珠宝串成,下坠金质嘎乌的项链的局部细节图(私人藏品)

注:图中的天珠有球形虎纹天珠(型一工艺制作,透光)、两眼天珠残珠、带石纹的球形虎纹天珠、还有一些其他的价值较低的天珠(表1-C)。这条项链显然是搭配起来出售给那些对天珠之间的微妙差别不甚了解的西方人的。

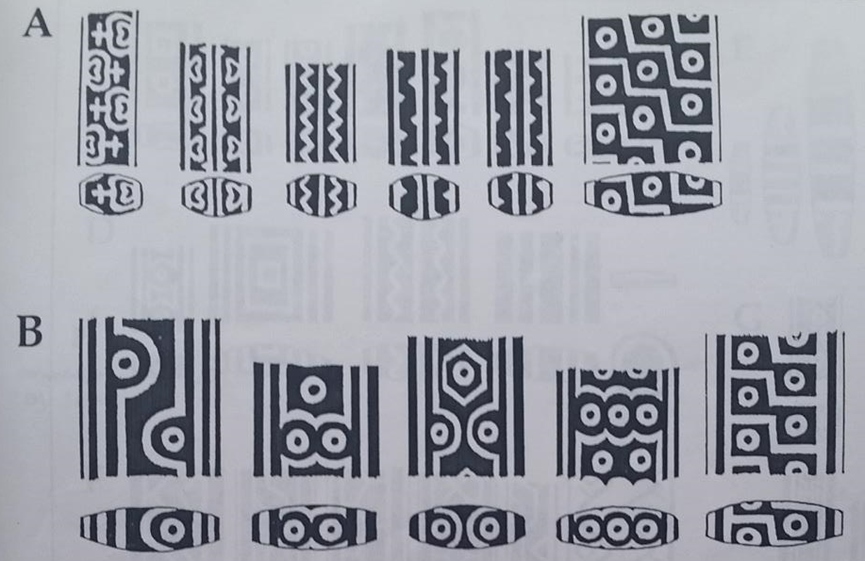

表1 天珠的图案(A-B)

A. 顶级天珠——球形天珠[达络]和九眼天珠:

宝瓶天珠[藏文转写:gZi tshe bum chan或gZi ril tshe bum]球形天珠,带有类似于甘露碗或永生瓶的图案。永生瓶是西藏佛教仪式中经常用到的一种法器。

莲花天珠[藏文转写:gZi Padma chan]球形天珠,带有类似于莲花的图案。

虎纹天珠[40][藏文转写:gZi ril sTag sLog]球形天珠,带有条纹图案,是虎纹天珠中最罕见的一种。

对齿虎纹天珠[藏文转写:gZi ril sTag sLog]球形天珠,带有类似于虎皮斑纹的图案,对齿图案[白色三角图案两边对称]相对少见。

虎纹天珠[藏文转写:gZi ril sTag sLog]球形天珠,带有类似于虎皮斑纹的图案,是最为常见的虎纹天珠。

九眼天珠[藏文转写:gZi Mig dGu pa]长形天珠,九眼图案,被认为是最为珍贵的天珠。

B. 带眼天珠,比A类等级稍逊的高等级天珠,经常在传统饰品上见到:

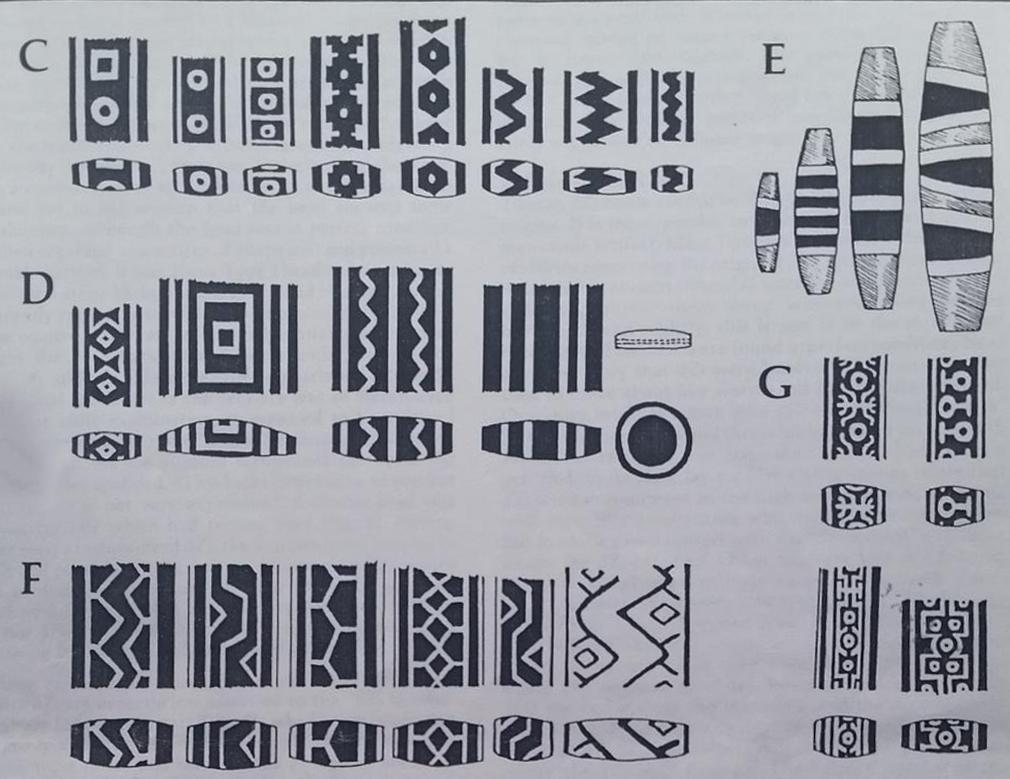

两眼天珠[藏文转写:gZi Mig gNyis pa]三眼天珠[藏文转写:gZi Mig gSum pa]三眼天珠[藏文转写:gZi Mig gSum pa]五眼天珠[藏文转写:gZi Mig lNga pa]六眼天珠[藏文转写:gZi Mig Drug pa]表2 天珠的图案(C-G)

C. 普通天珠,经常在传统饰品上见到:

天地天珠[藏文转写:gZi Mig Sa sGo gNam sGo]长形天珠,带有一个圆形天门和一个方形地门

对眼两眼天珠[藏文转写:gZi Mig gNyis pa]对眼两眼,通常被认为等级要低于表1-B-1的那种更长的两眼天珠。

地门三眼天珠[藏文转写:gZi Mig gSum pa]地门三眼,同上,被认为等级低于表1-B中的两种长形三眼天珠。不过由于藏族对数字“三”的偏爱,这种天珠非常受欢迎,经常见到藏族男性用短线将此类珠子系于颈上。

小三眼天珠小三眼天珠马齿天珠[41][藏文转写:gZi rta so ma]洛桑卓玛医生又将其称为“猫头鹰天珠”[42]。

马齿天珠马齿天珠C类4~8,经常见到藏族妇女在传统饰品上将这种短形天珠用作配珠,图片可参考Liu1980年的论文《认识天珠》中的图13。

D. 不常见的天珠:

被认为是一种两眼天珠等级不高,据说常见于伊朗(脚注30)。

一面带有地门图案的天珠需要注意这颗珠子的横截面不是圆形的,地门图案位于凸起的那一面。

长形虎纹天珠[实际应为长形双彩虹天珠]山羊天珠[Goat dZi,藏文转写:gZi sKyed dKar Ra]型一工艺线珠,藏文转写部分未完全翻译。

圆板形天珠[43]圆板形天珠,上有圆环形图案。有的单面蚀花,有的双面蚀花。

E. 型四工艺蚀花的天珠,可能来自西藏东部:

尼泊尔线珠[藏文转写:dKar Khra Men]医书中译为“白花斑瑙”。

尼泊尔线珠(图2)尼泊尔线珠(贝克1933)尼泊尔线珠(贝克1933)F. 带有五边形格的蚀花玛瑙珠及其衍生品种:

此类通常不被藏族视为天珠。

G. 天珠的仿制品:

材质为染色的蛇纹石,可能是汉地制作的仿制品。

注:表1和表2中的珠子除A2、A3、A4、A6、E3、E4之外都被作者亲自检视过。A2、A3、A4图片取自《国家地理杂志》;A6取自R·K·刘1980年的论文《认识天珠》;E3、E4取自贝克1933年的论文《蚀花的肉红石髓珠》。表格中各种图案藏文名称的拉丁转写除A1、A2之外都由印度达兰萨拉的藏族医生洛桑卓玛提供,A1(第一个藏文转写)、A2的名称转写取自R·内贝斯基·沃杰科维茨博士1952年的论文《西藏史前珠子》。表格中只是选取了最有代表性的图案,但是不能涵盖所有类型的天珠。示意图由大卫·艾宾豪斯绘制。

参考文献:

Beck, Horace C., 1933, “Etched Carnelian Beads”, The Antiquaries Journal, Vol. XIII, pp. 384-398.Beck, Horace C., 1941, “The Beads from Taxila”, Memoirs of the Archeological Survey of India, no. 65, Delhi, India.Beck, Horace C., 1976, “The Magical Properties of Beads”, Bead Journal, Vol. 2, no. 4, pp. 32-39.Bellasis, A.F., 1857, “Further Observations on the Ruined City of Brahmanabad, Sind”, Journal of the Bambay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. V. pp. 468-474.Chandra, Lokesh (editor), 1971, An Illustrated Tibeto-Mongolian Materia Medica of Ayurveda of ‘Jam dPal rDo rJe of Mongolia, from the collection of H.H. Z.D. Gomboev, New Delhi, India.Dikshit, Moreshwar G., 1949, Etched Beads in India, Poona, India.During Caspers, E.C.L., 1971, “Etched Cornelian Beads”, London University Insititute of Archeology Bulletin, no. 10, (1971-72), pp. 83-98.Francis, Pete, 1980, Bead Report II: “Etched Beads in Iran”, Ornament,Vol. 4, no. 3, pp. 24-28.Laufer, Berthold, 1913, “Notes on Turquoise in the East”, Field Museum of Natural History Anthropological Series, Vol. XIII, no. 1.Liu, Robert K., 1980, “Identification: Tzi Beads”, Ornament, Vol. 4, no.4. pp. 56-60, p. 36.Mackay, Ernest, 1933, “Decorated Carnelian Beads”, Man, Vol. 33, no. 150, pp. 143-46.Maxwell-Hyslop, K.R., 1971, Western Asiatic Jewelry c. 3000-612 B.C.. Methuen & Co., London.Nebesky-Wojkowitz, R. 1952, “Prehistoric Beads from Tibet”, Man, Vol. 52, no. 183, pp. 131-132.Scofield, John, 1974, “Bhutan Crowns a New Dragon King”, National Geographic, Vol. 146, no. 4, pp. 546-72 (photographs, p. 548, p. 549)Ward, Fred, 1980, “In Long Forbidden Tibet”, National Geographic, Vol. 157, no. 2, pp. 218-259 (photographs, p. 246).致谢:

感谢格桑年康所做的翻译工作,以及在印度北部帮我们寻找标本的工作。感谢土登年康为我们提供的访谈资料。感谢苏美尔美术馆的亨利·安纳韦恩所提供的访谈资料。感谢丹尼尔·P·马丁对藏文典籍所做的翻译工作。感谢洛桑朵玛医生为本文提供了不同种类天珠名称的藏文撰写。最后由衷感谢所有为我们的研究工作提供便利的各位朋友!

编者按:

本文作者发现“至纯”天珠是型二工艺制作的蚀花玛瑙珠,这一结论可以解释为什么天珠通常有着极为光洁的表面。Beck (1935), Noted on glazed stones. Part II. Glazed quarts, Ancient Egypt and the East: 1-19一文中提到一些上石英釉的珠子或吊坠“因为被用细沙抛光,而有着极度光洁的表面…”这也可以理解为什么R·K·刘在1980年的论文中会将天珠表面高度光洁归因于现在宝石加工中的机器抛光技术。

译注:

Tibetan dZi Beads,本文最早被发表于Ornament杂志1982年第5期,原文分为Part I和Part II两部分,本文将两部分合并翻译。严格来说,在本文翻译之前已有两种公开发表的中文译本:其一是台湾张宏实先生将本文编译后进行扩展,并添加图片,整理成《法相庄严·管窥天珠》一书,于1993年出版,该书对中国民间收藏界影响极大,很多坊间流传甚广的理论源头即为本文。其二是中央民族大学向红笳教授的译本《藏族的瑟珠》,该译本在对文中附图脚注进行删减后,收录至2005年出版的藏学译文集《喜马拉雅的人与神》一书中,国内学术界所引用的通常是该版本。已有的两种中文译本都未能对本文原貌进行完整展示,因此通过此次翻译我们试图全面完整地展现本文全貌,供各位读者了解和学习。本文翻译原则为尽可能忠实于原著,部分表述与已有的其他译本存在出入,可能是本文译者水平有限所致,还望读者垂阅和斧正。dZi Beads,“dZi”,为藏文音译,又写作Zee、Zi、tZi,汉语音译常作“思、思怡、瑟”;藏文转写作:gZi;早期台湾收藏者将其命名为“天珠”,可能是出于尊敬或者商业目的而随意命名的,我们找不到“天珠”一词最早的出处,但是根据一些文献可知至迟在20世纪70~80年代就已经在台湾地区流行,而后在数十年间广泛流传,“天珠”一词已经成为汉语环境中与dZi珠相对应的认知度最高的词汇。而国内学术文献中通常讳用来源不明民间词汇的“天珠”,常用“瑟珠”、“gZi珠”、“蚀花料珠”等词汇指代dZi珠,并未形成有明确定义的公认的学术称谓。因此为了符合汉语环境中多数人的表达习惯,本文将“dZi”译作“天珠”。Losar,藏历新年,又称洛萨节、洛皇节,为藏历神变月初一至初三,举行插新经幡、驱鬼、吃“古突”、转山拜佛、拜年、赛马等庆典活动。型理论,英国学者贝克在1933年发表的《蚀花的肉红石髓珠》(Etched Carnelian Beads)一文中首次将蚀花玉髓珠按工艺分为Type I和Type II两种类型;此后,印度学者狄克逊于1949年将蚀花珠制作工艺的型理论扩展出Type III,并提出了两个变种亚型:Variety A,Variety B;张宏实先生将这五种蚀花工艺顺序排列,分别译为:型一[Type I]、型二[Type II]、型三[Type III]和型四[Variety A]、型五[Variety A]”。这种译法流传广泛且有合理性,本文因之。etch,其本意为用酸在石材、金属表面进行蚀刻的加工工艺,用“etched”表示对玉髓进行蚀花的工艺始于英国学者贝克,但由于玛瑙和玉髓珠蚀花并不使用酸,且并没有刻槽和镶嵌的工序存在,因此后期的学者多认为使用这个词汇描述蚀花珠并不严谨。关于这种对玛瑙表面加绘纹饰的工艺,中国民间多沿用港台早期业者的译称“镶蚀”。夏鼐先生在1974年的论文中将其译为“蚀花”,词意更为严谨,不会让人误将这种工艺与“蚀刻”或“镶嵌”混同,国内学术界多沿用这一称谓,本文因之。Sasanian,萨珊帝国(公元224-651),最后一个前伊斯兰时期的波斯帝国,统治时期的领土包括当今伊朗、阿富汗、伊拉克、叙利亚、高加索地区、中亚西南部、土耳其部分地区、阿拉伯半岛海岸部分地区、波斯湾地区、巴基斯坦西南部,控制范围甚至延伸到印度。“pure” dZi,纯净的天珠,藏文音:思-当玛;台湾译者早期译为“至纯”,本文因之。striped dZi,从下文提到Variety A来判断应该是三色线珠,藏族称为“尼泊尔线珠”。round dZi,藏文音:达络;后文称球形天珠,或球珠。oval shaped long bead,藏文音:刚仁;橄榄型长珠,后文称长形天珠,或长珠。dZi family,藏文转写:gZi tshang,藏文音:思仓;台湾译者早期又译为“天珠旁系”。Chung dZi、Chung Dee dZi,藏文转写:Chung gyas,藏文音:措思;台湾译者早期译为“冲系天珠”,本文因之。Etched beads with pentagonal cells,带有五边形格的蚀花珠,因其图案类似龟甲且在汉族传统中有长寿寓意,坊间常称为“龟甲珠”或“寿珠”。玛瑙在埋藏过程中与土壤中的物质发生化学反应可以产生多色的皮壳,有英文文献称之为patina,坊间通常称之为“灰皮”,常见白色、黄色、蓝色、褐色。Spherical onyx beads,缟玛瑙球珠,通常为深色底球形玛瑙珠,中间有一条天然白色纹理,坊间常称为“药师珠”,不知该称谓由来。文中所称的“用型二蚀花工艺制作的仿制品”实为蚀花的“药师珠”。insect,虫,藏文转写:aBu。karma,佛教中的业、因果、缘分。nest,巢穴,藏文转写:gZi Tshang。此处是英文版原文Part I和Part II正文部分的分界点,其下方引领的两个自然段本为Part II的引言部分,没有小标题,由于这段文字的主题与前后文都并不完全相同,因此译者按照文意添加小标题《天珠的天然原型》。角型扁珠,尼泊尔线珠的常见形制,罗伯特·K·刘将此类形制称为“leech bead”。Sargonid Period,萨尔贡时代。萨尔贡大帝是古代阿卡德王朝的开创者,是世界上第一个建立常备军的君主。他是两河流域最早的统一者,古代近东地区最伟大的君主之一。藏文转写:sTag gZig,象雄,也有学者译为大食,认为是古波斯。A Tibeto-Mongolian Materia Medica,直译为《藏蒙医药学》,考证后应为《正确认药图鉴》。White Variegated Ornament,藏文转写:dKar Khra Men。英文直译为“带斑纹的白色饰品”;向红笳教授译为“白玛瑙”;张宏实先生在《法相庄严·管窥天珠》中对应为“三色线珠”,即尼泊尔线珠;罗达尚教授在《晶珠本草》中译为“白花斑瑙”,本文从罗译。Blue Sapphire,《蓝琉璃》,为《四部医典》注疏,第斯桑结嘉措1688年著。藏文转写:Lig Bu Mig;直译为孔雀石、灵母石。Harpie,相相[ShangShang]:一种长着鸟爪和翅膀的人形生物。原文附注的藏文转写为rNga Rab Gling,应为rNga Yab Gling误;梵文:Camara。向红笳教授译为“拂尘洲”;罗达尚教授译为“昂亚卜朗”,从向译。Dakinis,空行母,金刚亥母,佛教中的护法神。Orgyan,乌仗那,在今巴基斯坦斯瓦特,印度天竺的北方国土,周延有五千余里,在国境之内山谷绵延不绝,而山川大泽更是错连相接,景色壮阔豪丽,宛若天城。本段最早是丹尼尔·马丁从藏文翻译成英文,译者又按照其英文译本转译成中文,其中有难以讲通的地方。而1986年出版的藏药典籍《晶珠本草》汉译本29页“花斑瑙”词条中也引述了同一段文字,由罗达尚教授从藏文翻译成中文,在此附上该译本,供读者参考:“《杰东》中说:‘蓝绿红黄色相杂成眼状,重而轻,钟铃状者质佳;明亮而坚硬者为印度人所造。本品原是水生珍宝,相相人从昂亚卜朗地区带来,在鸟仗卡卓之地售与商人,现在该品称为白花斑瑙。佩戴本品可避凶煞祟邪’。罗教授译本仍有生硬和表意不明之处,此问题只能留待精通藏文的学者按原文解释才有可能理清。Elemental Spirits,元素精灵,此处应指辟邪。malevolent spirits,恶灵,鬼魂。Padma Sambhava,莲花生大士,印度佛教史上最伟大的大成就者之一。公元八世纪,应藏王赤松德赞迎请入藏弘法,成功创立了西藏第一座佛、法、僧三宝齐全的佛教寺院——桑耶寺。Eight Rediscovered Pronouncements,向红笳教授译为《八大伏藏秘籍》,张宏实先生译为《八部宣文》,译者无法对应这种说法的具体出处和佛教典故,藏传佛教中的伏藏可能指被高僧大德藏起来的经书典籍,也可能指法器珍宝,无法确定。Annals of the Tang Dynasty,T’ang shu,文中所引的文献出自《新唐书·列传一百四十一·吐蕃传》,原文为“…其官之章饰,最上瑟瑟,金次之,金涂银又次之,银次之,最下至铜止,差大小,缀臂前以辨贵贱…”。Annals of the five Dynasties,Sin Wu shi,文中所引的文献出自《新五代史·卷七十四·四夷附录第三》,原文为“…吐蕃男子冠中国帽,妇人辫发,戴瑟瑟珠,云珠之好者,一珠易一良马…”。shamanistic Bon faith,萨满苯教。Zhang Zhung civilization,象雄文明。tiger skin,此天珠图案并非“虎纹”,一般被称作“双彩虹天珠”或“水纹天珠”。Horse tooth,按原文译为“马齿”,其实若按照一般藏族的日常称谓,应称为“虎牙”[gZi stag so ma],tiger tooth;藏语中“马”“虎”二字发音类似,或许因此造成混淆。Owl dZi,藏文转写:gZi ‘ug Drug ma;无法对应此称谓。圆板型珠,藏文音:达密;直译为马眼,因此又称马眼板珠,也有部分地区称为羊眼板珠。 Ballasis (1857), p. 471; Mackay (1933), p. 144. ↑ Beck (1933), pp. 384-385. ↑ Dikshit (1949), p. 11. ↑ Beck (1933), p. 384-386. ↑ Dikshit (1949), p. 12-14. ↑ Beck (1933), p. 384. ↑ Beck (1933), pp. 395-397. ↑ Francis (1980), pp. 24-28. ↑ During Caspers (1971), pp. 86-95; Francis (1980), pp. 24-25. ↑ During Caspers (1971), pp. 93-95. ↑ Francis (1980), p. 28. ↑ Francis (1980), pp. 26-28. ↑ Beck (1930), p. 392, Plate LXIX, Fig. 4; Francis (1980), p. 26. ↑ Ballasis (1857), p. 471. ↑ Mackay (1933), pp.143-146. ↑ Liu (1980), pp. 56-58. ↑ Beck (1933), p. 393. Plate LXIX, Fig. 5. 又见Beck (1976), p. 37. Fig. 13. ↑ Liu (1980), p. 56. ↑ Beck (1941), p. 4, p. 45, Plate II, Figs. 1, 7, 17, 18, etc. ↑ 土登年康, (私下交流, 1981). ↑ Nebesky-Wojkowitz (1952), p. 132. ↑ Nebesky-Wojkowitz (1952), p. 132. ↑ 这个步骤是作者在位于印度达兰萨拉的洛桑卓玛医生的诊所中看到的,她当时在用一颗六眼天珠取药。 ↑ 土登年康向作者讲述了一个这样的故事,故事的主人公是他在达兰萨拉的一个熟人,并且声称类似的事情很常见。 ↑ Beck (1976), p. 34. ↑ Liu (1980), p. 57. fig. 3 ↑ Beck (1976), p. 37, fig, 13. ↑ Maxwell-Hyslop (1971), p.26. ↑ Nebesky-Wojkowitz (1952), pp. 131-132. ↑ 作者看到的那颗珠子与表2-D-1是同一类型的,纽约苏美尔美术馆的亨利·安纳韦恩声称这种珠子来自伊朗。 ↑ Nebesky-Wojkowitz (1952), p. 132. ↑ 丹尼尔·P·马丁, (私下交流, 1981). ↑ 藏文文献在这个方面很难理解。“dZi”在某些时候可以用来指代缟玛瑙或条纹玛瑙,而蚀花珠则可能用其他称谓指代,如“dKar Khar Men”或“Lig Bu Mig”等,而这些名词在平时的口语中很少使用。藏语和藏文的使用往往会存在差异,而且对某个词的用法也可能随着时间发生变化。 ↑ Laufer (1913), p. 26. ↑ Laufer (1913), p. 26. ↑ Laufer (1913), p. 30. ↑ Laufer (1913), p. 32. ↑ 汉族对“瑟瑟”一词的用法非常复杂。劳弗在文章中主要是为了说明这个词在当时所指的可能不是绿松石。他本人对天珠并不了解,只是从其他人的一些报告中得知这是藏族佩戴的一种珠饰,可能是缟玛瑙。关于对“瑟瑟”一词的详细论述,可以参考Laufer(1913), “Notes on Turquoise in the East”。可以试探性地推测一下,假如当年劳弗知道天珠的经济价值和文化价值如此之高,他或许最终会得出“瑟瑟”在唐代就是天珠的结论。 ↑ Beck (1933), p. 393, Plate LXX, fig. 2. ↑ Beck (1933), p. 393. ↑ Liu (1980), pp. 56-58. ↑ Liu (1980), p. 57. ↑ Nebesky-Wojkowitz (1952), p. 132. ↑以上就是关于《西藏天珠-西藏天珠是干什么的》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/56459.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。