龙”图腾与中华民族的相遇,细说“龙的传人”的由来黄老师一夜爆红:素颜照被曝光,前后差距太大,很多人无法接受!-龙图腾百度百科

《三国演义》中曹操曾对刘备说:“龙之为物,可比世之英雄。”

古往今来,以“龙的传人”自诩一直是中国人民族自信的重要体现。

封建社会中,皇帝龙袍加身,自命真龙天子,百姓敬告天命,也以龙为尊。

即便是到了崇尚科学的现代,炎黄子孙摒弃了一切落后腐朽的思想,却依旧保留着对龙的敬畏。

从农耕文明到工业文明,龙文化从未有一刻从历史的长河中消失过。

这不禁让人思考,这份扎根于我们心中的“龙”崇拜究竟缘起何时?

又因何能历经世事变迁,延续千年?

追朔其源头要从图腾崇拜的时代讲起....

大放异彩的图腾传说,自然神化的结果

远古时期,社会生产力低下,人类对大自然一无所知,也无法解释任何现象的发生。

而未知带来的是无尽的恐惧,当时的人们能找到的唯一答案,便是万物皆有灵。

有了神,覆盖在未解之谜上面的恐怖面纱才能被揭开,代之以宗教的神秘面纱。

而信仰可以解释一切,也可以带来希望。

因此,为了部落的繁衍生息,人类往往会选择某种动物或是植物作为氏族的象征,将之尊奉为氏族的始祖和保护神。

其中,人们所熟知的“龙”便是夏民族的图腾。

除“龙”之外,“凤”“马”“鱼”“鸟”“鹿”等动物皆是个原始部落的图腾。

在图腾崇拜的时代,图腾本身所蕴含的力量也就代表了部落的力量。

力量强悍的部落吞并力量弱小的部落之后,后者的图腾也会随之消亡。

因此,随着夏民族和殷民族先后成为华夏大地的执掌者,二者的图腾龙与凤,也被作为一种信仰保存了下来。

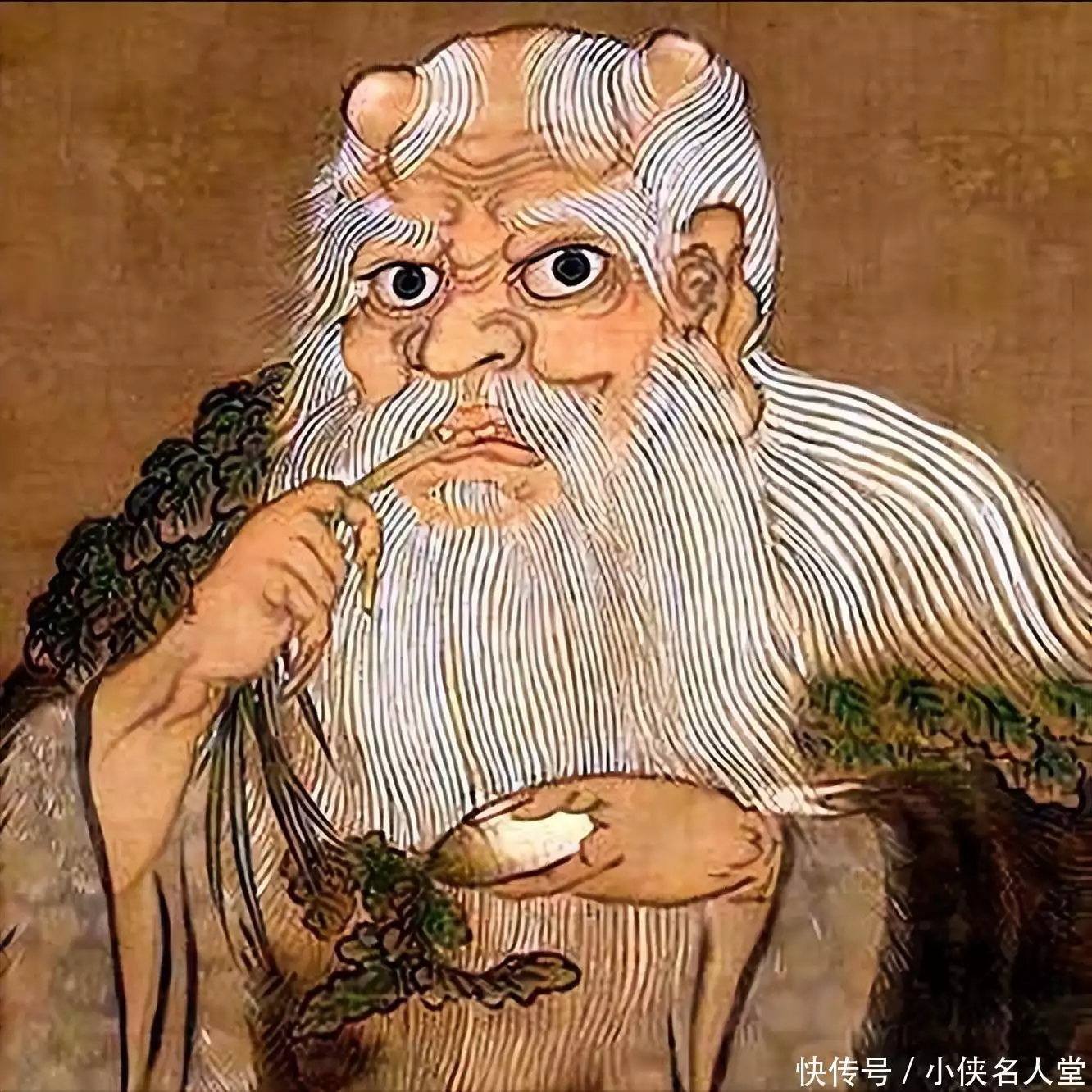

炎帝

而进入决赛圈的两大图腾在一较高下之后,“龙”最终拔得头筹。

这样的结果与我国的创世神话有着千丝万缕的联系。

为了探讨自身的来历,秦汉人开始大刀阔斧地改编早期的创世神话。

在他们的笔墨之下,伏羲成为了龙身人首的“龙种”。

“人类之母”女娲也摇身一变,拥有了龙身。

不光如此,炎帝、黄帝通通成了龙身人首的存在。

就连赫赫有名的治水英雄大禹一出生便是一条无角虬龙。

根据《山海经》记载,大禹平定水患建立夏朝之时,藏在各地的蟠龙、青龙在虬龙的威慑下,逃之夭夭,不敢有半分造次。

女娲

而当所有记录在册的祖先都变成了“龙”之时,炎黄子孙、华夏儿女自然都流淌着“龙”的血液,自称为“龙的传人”也就成了情理之中的事了。

虽然创世神话已经在强化“龙”的象征意义上贡献了浓墨重彩的一笔,但“龙”图腾成功打败“凤”图腾,成为唯一的文化象征符号,并非是简单的“造龙”可以完成的。

扑朔迷离的“龙”形象,反增想象空间

“龙”这一图腾,与其他图腾的区别,也是容易遭致非议的地方在于,它无法在自然界中找到原型。

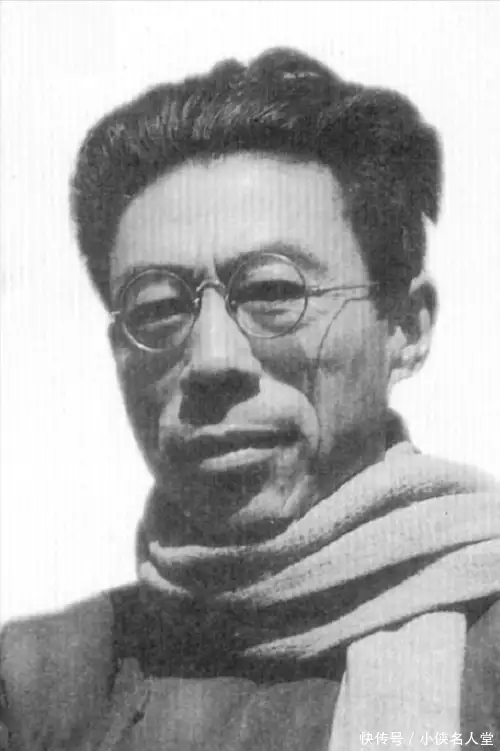

闻一多在《神话与诗》中曾说到:

“龙这种图腾,是只存在于图腾中而不存在与生物界中的一种虚拟的生物,因为它是由许多不同的图腾杂糅成的一种综合体,是蛇图腾兼并与同化了许多弱小单位的结果。”

古汉语辞书《尔雅》中也曾提到“龙”与鹿、驼、鬼、蛇、蜃、鱼、鹰、虎、牛的相似之处。

换言之,“龙”这一生物,每个部位都能在自然界找到对应的原型,但一旦组合起来,便无法在大自然中找到原型。

但扑朔迷离的“龙”并没有因此导致失去他的信徒。

谁说大自然不存在的生物,不能用来做民族的象征呢?

更何况,正是因为没有原型的限制,人们才有了更广阔的空间发挥想象力,

“龙”也因此被赋予更多传奇色彩。

从“龙”的外形配置可以见出,它能潜能游,能飞能走,是世间不可多得的三栖动物。

要知道,哪怕在现代社会,人类也无法真正地靠自己的身体上天入海,自由地行走于天地之间。

因而,在一定程度上,“龙”的形象饱含着人类对自身无法达成之事的向往。

水墨龙

另一方面,“龙”所辖领域极广,涉及海、陆、空三大领域,且每一领域都有其用武之地。

但由于古代中国是典型的农耕社会,古人更在意“龙”在陆、空领域发挥的奇效。

“龙”曾被视作控制雨水的雷神,对农作物的生长起着至关重要的作用。

在古人眼中,雷电的存在是不可捉摸的,唯一的解释便是神灵的指示。

因此,他们设想,龙每抖动一次鳞片,便会出现一道闪电。

而伴随雷声而来的雨水,则是因为“龙”的每片鳞片都藏满了上百担水。

所以,龙也被尊为“雨神”。

这也能为古人解释即便没有雷电,也有倾盆大雨的现象。

关于龙的“雨神”这一身份,我们并不陌生。

无论是历史典籍,还是经典文学,我们都能看到人们前往“龙王庙”求雨的桥段。

总而言之,在古人眼中,与收成密切相关的雨水,与“龙”的神力有着密不可分的关系。

因为只有坚信这一点,大旱来临之际,束手无策的他们才有可依托的希望。

但仅实现温饱远远不能满足人类的欲望。

因此,他们的信仰必然还需要有带来好运的神力。

这样一来,“虹神”的名义也就顺其自然地落在了龙的头上。

从外观上来说,“龙”的身体形如弓,有明显的两端,和“虹”的象形字写法别无二致。

殷墟

如今的侗族人仍然坚信这一点。

如果天空中出现了耀眼的彩虹,就是“龙”在俯视大地。

而且他们还有一个忌讳,即有幸见到彩虹的人们,一定不能用手指向彩虹,因为那是对“龙”的大不敬,容易给自己遭致不该有的磨难。

相反,倘若人们以恭敬的态度面对彩虹,那么“龙”也会感应到人们的恳诚,为这片土地降下福祉。

“龙”图腾被一步步“神化”,成为了人们顶礼膜拜的神明,具备了“凤”图腾所不具备的特点。

它才从古老的部落文化走进了农耕文明,并逐渐成为华夏文明无法割舍的一部分。

建构“民族共同体”,“龙”走向符号化

上世纪四十年代,试图构建起“想象的共同体”的闻一多,首次将夏民族、殷民族的“龙”“凤”图腾作为中华民族的象征,并进一步指出“龙”图腾是中华民族的底色。

严格来说,闻一多的这一说法并不新奇。

因为早在秦汉时代,古人便开始推举“龙”作为民族的象征。

但闻一多的主张还另有深意。

如前所述,“龙”图腾及其背后的“龙”文化是古代中国农耕文明的一部分。

但农耕文明的进程却因列强的侵略戛然而止,中国随后火速地迈向了工业社会。

一般来说,工业社会所追求、向往的精神异于农业社会。

甚至在一定程度上而言,农业社会的生活范式已经无法适用于工业社会。

闻一多

在五四运动时期,工业与农业孰轻孰重的问题只有一个答案,那就是代表着先进生产力的工业。

但这也就意味着,人们必须要舍弃以往上千年的生活范式,以一种现代化的态度去迎接工业社会的到来。

此话虽然听起来简单,想要达成却极为不易。

毕竟,此时的人并不清楚究竟什么叫“现代化”。

熟谙西方经典的闻一多,在社会人类学家本尼迪克特·安德森这找到了答案。

本尼迪克特·安德森

如果传统的生活范式无法以实体的面貌保存下来,那么其内在的精神也能够通过潜移默化的形式保存,且成为建构“想象共同体”的基础。

更何况,展望未来的前提便是正视过去。

基于此,闻一多成为国内首提“龙”图腾说的第一人,并将其视作中华民族的文化象征,正式奠定了现代中国人将自身视为“龙的传人”的理论基础。

“龙”自此,也便成为了现代中国传承、延续古老文明的象征符号。

这样的延续不单单是对过去灿烂历史的纪念,更是对当下中国腾飞的期待。

结语

在紧闭的国门重新向世界敞开后,人们猛然发现,西方世界竟然也有“龙”的传奇。

这让曾经因“龙”的独特性而自豪的部分国人大失所望,甚至开始主张“弃龙”。

但实际上,“弃龙”一说毫无根据,且毫无必要。

悠久的中华文化所圈养出来的这条“龙”,承载着五千年的历史和无数中国人的信念,具有鲜明民族特征。

其蕴含文化意蕴和精神是西方的“龙”望尘莫及的。

再者说“龙”图腾也并不是因其罕见才成为中华民族的文化象征,而是因为其与中华文明密不可分,与每一个拼搏奋斗的中华儿女血脉相连。

参考文献:

《图腾崇拜:实质和起源》

《八千年中国龙文化》

《中国文化要义》

《神话与诗》

以上就是关于《龙”图腾与中华民族的相遇,细说“龙的传人”的由来黄老师一夜爆红:素颜照被曝光,前后差距太大,很多人无法接受!-龙图腾百度百科》的全部内容,本文网址:https://www.7ca.cn/baike/56622.shtml,如对您有帮助可以分享给好友,谢谢。