提起阻力,多数人第一反应或许是阻碍前进的 “麻烦”。走路时鞋底与地面的摩擦、骑车时迎面而来的风、水流过管道时遇到的阻碍,这些日常场景里的阻力常常被视为需要克服的对象。但很少有人意识到,若没有这些看似 “碍事” 的力量,许多熟悉的生活场景将彻底改变 —— 没有摩擦力,我们连站稳都成问题;没有空气阻力,雨滴会以致命的速度砸向地面。阻力并非单纯的 “敌人”,它更像是一种平衡力量,在科学规律与生活实践中扮演着复杂而关键的角色。

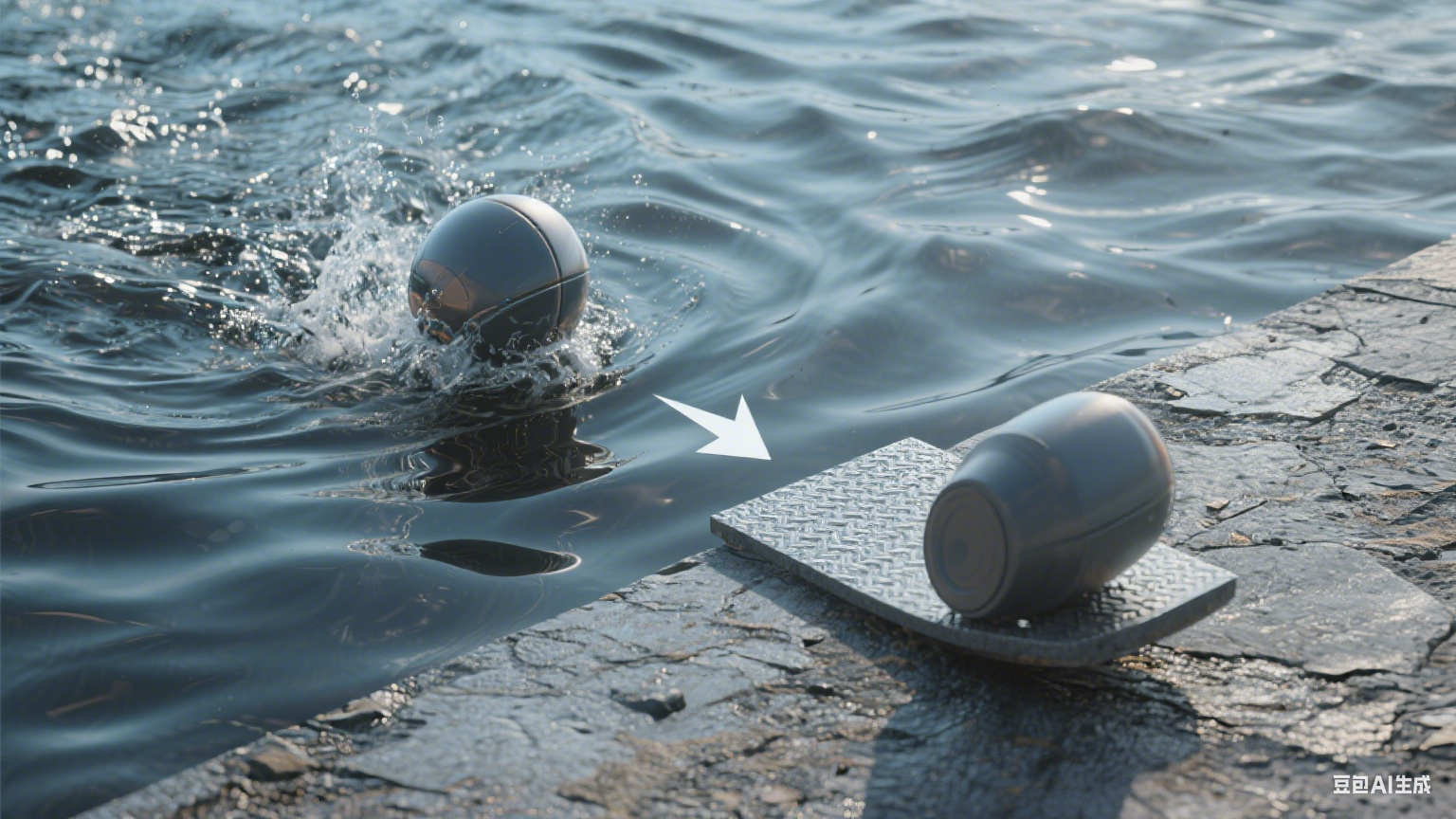

从物理定义来看,阻力是物体在运动过程中受到的、与运动方向相反的力。这种力的产生往往与介质相关,比如固体之间的摩擦阻力、流体(液体或气体)中的粘滞阻力,甚至在微观世界里,粒子运动时也会受到电磁场带来的阻力。不同类型的阻力,其作用机制与影响因素各不相同。固体间的摩擦阻力主要取决于接触面的粗糙程度和正压力,就像推动一张粗糙的木桌比推动光滑的玻璃桌需要更大的力气;而流体中的粘滞阻力则与物体的形状、运动速度以及流体本身的密度、粘度密切相关,这也是为什么潜水员穿着流线型潜水服,飞机设计成纺锤形的重要原因。

在日常生活中,人们常常在 “利用阻力” 与 “克服阻力” 之间寻找平衡。最常见的例子便是交通工具的设计:汽车的刹车片通过增大摩擦阻力实现减速,保障行车安全;而车身则采用流线型设计,减少空气阻力,从而降低能耗、提升行驶速度。同样的思路也体现在鞋子的制造上,鞋底的花纹通过增加与地面的摩擦阻力,防止人在行走时滑倒;但在运动鞋的设计中,又会通过优化鞋底材质的弹性与鞋面的透气性,在保证抓地力的同时,减少运动时脚部与鞋子之间的额外阻力,让运动更轻松。

这些生活中的设计,背后都离不开对阻力规律的科学研究。17 世纪,意大利物理学家伽利略通过斜面实验,首次对摩擦阻力进行了系统观察,发现物体在光滑平面上的运动距离与摩擦力的大小成反比。此后,法国科学家库仑在总结前人研究的基础上,提出了著名的 “库仑摩擦定律”,明确了滑动摩擦力的大小与接触面的正压力成正比,与接触面的材料性质相关,而与接触面积的大小无关。这一定律至今仍是机械设计、工程建设等领域计算摩擦阻力的重要依据。

到了 19 世纪,随着流体力学的发展,科学家们开始深入研究流体中的阻力规律。英国物理学家斯托克斯通过实验发现,当物体在粘性流体中低速运动时,粘滞阻力的大小与物体的半径、运动速度以及流体的粘度成正比,这一规律被称为 “斯托克斯定律”。这一定律在生物学、医学等领域有着广泛应用,比如研究红细胞在血液中的运动、计算微小颗粒在液体中的沉降速度等。而当物体在流体中高速运动时,阻力的变化规律则更为复杂,此时会出现 “湍流” 现象,流体不再沿着规则的流线运动,而是形成混乱的漩涡,导致阻力急剧增大。飞机在突破音速时遇到的 “音障”,本质上就是空气阻力在高速状态下发生突变的结果。

除了宏观世界,阻力在微观领域同样发挥着重要作用。在电学中,导体对电流的阻碍作用被称为 “电阻”,这是电子在导体中运动时与原子、分子碰撞产生的结果。电阻的大小与导体的材料、长度、横截面积以及温度相关,这也是为什么输电线路会选择铜、铝等低电阻材料,并且要设计成较粗的线缆以减少电流传输过程中的能量损耗。在半导体技术中,科学家们通过控制材料的电阻特性,制造出了二极管、三极管等核心电子元件,为现代电子设备的发展奠定了基础。

在生物学领域,阻力更是生物进化过程中不可忽视的因素。鱼类的身体呈梭形,体表覆盖着光滑的鳞片,这些特征都是为了减少在水中运动时受到的粘滞阻力,让它们能更高效地游动。鸟类的翅膀同样经过了长期的进化优化,翅膀的形状与羽毛的排列方式,既能在飞行时利用空气阻力产生升力,又能减少前进过程中的空气阻力。甚至在植物的生长过程中,阻力也起到了重要作用 —— 树木的茎秆需要具备一定的刚性,以抵抗风力带来的阻力,防止被吹倒;而藤蔓植物则通过缠绕在其他物体上,借助外部支撑来克服自身重量带来的阻力,向上生长以获取更多阳光。

尽管阻力的存在有时会给人们的生产生活带来不便,但完全消除阻力的想法并不现实,也并非有益。比如在机械运转过程中,若没有适当的摩擦阻力,齿轮之间会出现打滑现象,导致动力无法正常传递;在桥梁、建筑等结构设计中,若忽视风力、水流等带来的阻力,可能会导致结构稳定性下降,引发安全隐患。因此,人们更多时候是通过科学的方法,对阻力进行 “调控”—— 根据实际需求,要么增大阻力以实现特定功能,要么减小阻力以提高效率。

在工业生产中,这种 “调控阻力” 的思路体现得尤为明显。在机械加工领域,刀具与工件之间的摩擦阻力会产生大量热量,加速刀具磨损,影响加工精度。为解决这一问题,工程师们会在刀具表面涂抹耐磨涂层,减少摩擦系数;同时使用切削液,通过冷却和润滑作用,进一步降低摩擦阻力,延长刀具寿命。而在矿山开采中,为了让矿石能顺利通过输送管道,需要减小矿石与管道内壁之间的摩擦阻力,因此会选择内壁光滑的管道,并控制矿石的颗粒大小与输送速度;但在矿石的筛选过程中,又会利用不同颗粒与筛网之间的摩擦阻力差异,实现矿石的分级筛选。

在能源领域,对阻力的研究与利用更是关系到能源的开发效率与可持续发展。在风力发电中,风轮需要利用空气的阻力带动发电机旋转,将风能转化为电能。因此,风轮的叶片设计需要精确计算空气阻力与升力的关系,以在不同风速下实现最高的能量转换效率。而在石油开采中,原油在管道中流动时会受到粘滞阻力的影响,导致输送压力增大、能耗增加。为解决这一问题,科学家们会在原油中添加降粘剂,降低原油的粘度,从而减小流动阻力,提高输送效率。

从日常的走路、骑车,到工业生产中的机械运转、能源开发,再到科学研究中的微观粒子运动、天体运行,阻力始终无处不在。它既不是绝对的 “阻碍”,也不是单纯的 “助力”,而是一种客观存在的物理现象,一种维持系统平衡的重要力量。人们对阻力的认识与利用,从最初的经验总结到如今的科学计算,从宏观世界的观察到微观领域的探索,始终在不断深化。这种探索不仅推动了科学技术的进步,也让人们更深刻地理解了自然界的规律 —— 在看似矛盾的 “阻碍” 与 “前进” 之间,往往存在着相互依存、相互转化的辩证关系。

未来,随着科学技术的不断发展,人们对阻力的研究还将不断拓展新的领域。比如在航空航天领域,如何进一步减小航天器在穿越大气层时受到的空气阻力与热阻力,以降低航天器的重量与能耗,提高飞行速度与安全性;在纳米技术领域,如何利用纳米材料的特殊结构调控表面阻力,实现高效的防粘、减阻功能;在生物医学领域,如何通过调控血液流动的阻力,改善血液循环,治疗与血液动力学相关的疾病。这些研究不仅将为人类的生产生活带来更多便利,也将进一步揭开阻力这一 “看不见的推手” 背后更多的科学奥秘。

认识阻力、理解阻力、利用阻力,本质上是人类认识自然、改造自然的一个缩影。在这个过程中,人们不仅学会了如何与自然规律和谐共处,也在不断突破自身的认知边界,用科学的智慧将看似 “不利” 的因素转化为推动发展的动力。这种探索精神,正是人类文明不断进步的重要动力。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:看不见的推手:生活与科学中的阻力之谜 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/59457.html