1897 年的伦敦,卡文迪许实验室的灯光彻夜未熄。物理学家约瑟夫・约翰・汤姆逊盯着阴极射线管里那条淡绿色的光束,手指在笔记本上飞快记录着数据。他不知道,自己此刻正在叩响微观世界的大门 —— 那些在电场中偏转的 “神秘粒子”,后来被命名为电子,成为人类发现的第一个基本粒子。这场始于偶然的观测,像一颗投入湖面的石子,在物理学界激起层层涟漪,从此,一代又一代科学家踏上了寻找 “宇宙积木” 的征途。

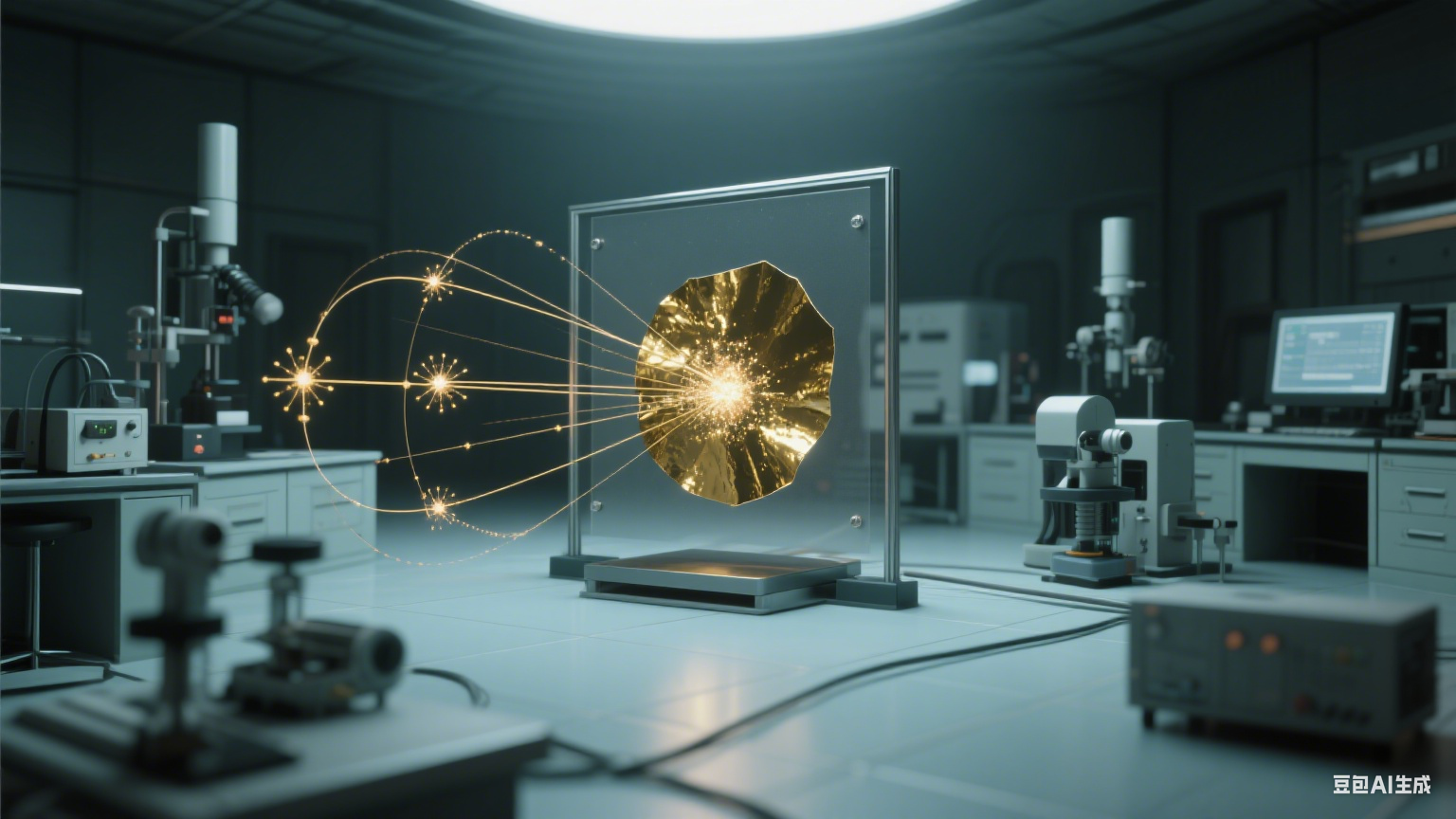

汤姆逊的发现打破了 “原子不可再分” 的传统认知,但疑问很快接踵而至:原子失去电子后,带正电的部分是什么形态?1911 年,欧内斯特・卢瑟福带着他的团队做了一个大胆的实验 —— 用 α 粒子轰击金箔。原本以为粒子会像子弹穿过薄纸一样直线前进,结果却让所有人震惊:少数粒子发生了极大角度的偏转,甚至有个别粒子直接被弹回。“这就像你用一门大炮去轰击一张纸巾,结果炮弹被弹了回来。” 卢瑟福后来这样描述当时的感受。正是这个 “不合常理” 的现象,让他提出了原子核式结构模型,证明原子中心存在一个体积微小却质量巨大的原子核。

原子核的发现并没有让探索止步,反而引出了新的谜题。1932 年,詹姆斯・查德威克在剑桥大学的实验室里,通过研究铍辐射的神秘穿透性,发现了一种不带电的粒子 —— 中子。这一发现不仅解释了原子核的质量构成,还为后来核物理的发展奠定了基础。当时的物理学家们以为,电子、质子和中子就是构成物质的全部 “零件”,但很快,新的粒子开始在实验中 “现身”。

1936 年,卡尔・安德森在研究宇宙射线时,发现了一种质量与电子相近但带正电的粒子 —— 正电子。这是人类发现的第一种反物质粒子,它的出现颠覆了人们对 “物质” 的传统认知:原来每一种粒子都有对应的反粒子,它们相遇时会发生湮灭,释放出巨大的能量。此后,更多的粒子在加速器中被发现:1947 年,π 介子在宇宙射线中被观测到;1955 年,质子的反粒子 —— 反质子在伯克利实验室被捕获;到了 20 世纪 60 年代,粒子家族的成员已经增加到上百种,被物理学家们戏称为 “粒子动物园”。

“粒子动物园” 的混乱局面让科学家们意识到,这些粒子之间一定存在某种内在规律。1964 年,默里・盖尔曼和乔治・茨威格分别提出了 “夸克模型”,认为质子、中子等强子都是由更基本的粒子 —— 夸克构成的。夸克模型最初预言了三种夸克:上夸克、下夸克和奇异夸克,后来随着实验的推进,又陆续发现了粲夸克、底夸克和顶夸克。顶夸克的发现尤为曲折,它的质量是质子的 184 倍,需要极高能量的加速器才能产生。1995 年,费米实验室的科学家们经过多年努力,终于在 Tevatron 加速器中观测到了顶夸克的踪迹,为夸克模型画上了圆满的句号。

夸克的发现解决了强子的构成问题,但另一个关键问题仍未解决:粒子为什么会有质量?1964 年,彼得・希格斯、弗朗索瓦・恩格勒等物理学家提出了 “希格斯机制”,认为宇宙中存在一种名为 “希格斯场” 的特殊场,粒子通过与希格斯场相互作用获得质量,而希格斯玻色子就是希格斯场的激发态,是验证这一机制的关键证据。寻找希格斯玻色子成为了粒子物理学界的 “圣杯”,全球的科学家们为此付出了数十年的努力。

2012 年 7 月 4 日,欧洲核子研究组织(CERN)的大型强子对撞机(LHC)实验团队宣布了一个震惊世界的消息:他们在 125GeV 的能区发现了一种新粒子,其特性与希格斯玻色子的预言高度吻合。当时在 CERN 控制室里,物理学家们相拥而泣,许多人眼中满是激动的泪水。希格斯本人也来到了发布会现场,当实验数据展示在屏幕上时,这位 83 岁的老人难掩激动,几度哽咽。希格斯玻色子的发现,不仅验证了希格斯机制,还完善了粒子物理的标准模型 —— 这个描述基本粒子及其相互作用的理论框架,从此变得更加完整。

然而,标准模型并非粒子物理的终点。它无法解释暗物质、暗能量的存在,也不能统一引力与其他三种基本相互作用(电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用)。这些未解之谜,就像夜空中的星辰,指引着新一代物理学家继续前行。如今,在 LHC 的隧道里,粒子以接近光速的速度碰撞,产生的能量足以模拟宇宙大爆炸后的早期环境;在地下深处的中微子实验室里,科学家们追踪着这种几乎不与物质相互作用的 “幽灵粒子”,试图揭开它的质量起源和振荡规律;在太空中,伽马射线望远镜捕捉着宇宙深处的高能粒子,为我们提供来自遥远星系的粒子物理信息。

每一次新粒子的发现,每一个理论的突破,都让我们对宇宙的认知更进一步。从汤姆逊发现电子时的惊喜,到希格斯玻色子被证实后的欢呼;从简陋的阴极射线管,到造价数十亿的大型对撞机,粒子物理的发展历程,就是一部人类不断突破认知边界、探索宇宙本质的史诗。那些在实验室里熬夜工作的科学家,那些在草稿纸上反复演算的理论物理学家,他们都是追光者,用智慧和坚持,一点点照亮微观世界的黑暗。而这场探索之旅,还远远没有结束。

常见问答

- 什么是基本粒子?

基本粒子是构成物质的最基本单元,目前已知的基本粒子包括夸克、轻子(如电子、中微子)和传播相互作用的规范玻色子(如光子、胶子),它们无法再被分割成更小的粒子。

- 大型强子对撞机(LHC)是如何工作的?

LHC 是目前世界上最大的粒子加速器,它通过超导磁铁产生的强磁场,将质子或重离子加速到接近光速,然后让它们在指定的探测器中碰撞。碰撞产生的能量会转化为新的粒子,科学家通过分析这些粒子的轨迹和特性,研究微观世界的规律。

- 反物质真的存在吗?它有什么特性?

反物质确实存在,每种粒子都有对应的反粒子,反粒子的质量与粒子相同,但电荷等属性相反。反物质与物质相遇时会发生湮灭,将质量完全转化为能量,释放出极高的能量密度。

- 希格斯玻色子为什么被称为 “上帝粒子”?

“上帝粒子” 是媒体对希格斯玻色子的通俗称呼,这个名字源于物理学家利昂・莱德曼的一本书。之所以有这样的称呼,是因为希格斯玻色子是希格斯机制的关键,它赋予了其他粒子质量,对宇宙的形成和物质的存在至关重要,但其发现过程极为艰难,仿佛 “上帝” 刻意隐藏了它。

- 粒子物理的研究对我们的生活有什么实际影响?

粒子物理的研究虽然看似远离日常生活,但它的成果已经渗透到多个领域。例如,粒子加速器的技术衍生出了医疗领域的质子治疗,用于治疗癌症;中微子探测技术推动了天体物理和地质勘探的发展;而对量子力学的深入研究,也为量子计算机、量子通信等前沿技术奠定了基础。

免责声明:文章内容来自互联网,版权归原作者所有,本站仅提供信息存储空间服务,真实性请自行鉴别,本站不承担任何责任,如有侵权等情况,请与本站联系删除。

转载请注明出处:追光者的微观宇宙:一场跨越百年的粒子探秘之旅 https://www.7ca.cn/zsbk/zt/59482.html